🍁 京都府の史跡

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎共同墓地、いわゆる「惣墓(そうぼ)」というスタイルがあったのをご存じだろうか。

個人墓が一般化する前の時代、村人たちはみんな一つの場所に弔われていた。そんな惣墓は、大和や山城地方を中心に多く分布していたという。

木津にも、その惣墓文化が色濃く残っている。岡田家に伝わる古文書『木津郷絵図』によると、かつて木津惣墓の敷地には、浄土宗・長福寺(あるいはその所属堂)があったことが記されている。しかもこの長福寺、ただの寺ではない。

例えば旅の途中で命を落とした人、身元のわからない「行き倒れ」の人たち、出稼ぎ労働者のような一時的な滞在者たち──そうした人々を受け入れ、時には看病し、そして亡くなったときには丁重に弔った。観音堂を中心とする長福寺は、まさに“地域のセーフティーネット”だったのだ。

火葬設備や堂宇も揃い、まさに“葬儀のための寺”として機能していた。

実際、「墓寺(はかでら)」なんて呼ばれていたらしい。

しかも檀家ゼロ。

それでも成り立っていたのは、木津郷が運営と管理を担っていたから。台風のあとに壊れた箇所がないか調べたり、盗難があれば相談したり、ちゃんと“自治”が働いていたのがなんだか誇らしい。

ここに移転前の地*静寂をたたえる石の記憶 〜木津惣墓五輪塔〜*の記事はこちら!

時は流れ、江戸時代になると、木津郷五カ村の共同墓地として機能するようになり、巡礼地としても賑わった。だが明治時代、あの木津川の大洪水により観音堂は流され、長福寺も檀家なし・本寺なし・住職なしという“三重苦”の末に、廃寺の危機を迎える。

……が、それでもしぶとく(?)生き残った。

そして現在。

昭和初年に墓地は東山の現在地に移転。長福寺もそこに「移転」してきた。

ただし――お寺は建っていない。建っているのは、社務所のような謎の建物ひとつ。

しかも宗教法人登録はされていない。

えっ、君……何者?

私が訪れたとき、その社務所はぴっちり閉ざされていて、人の気配もゼロ。

復興された……というより、「魂だけ引っ越してきた」みたいな存在感だった。

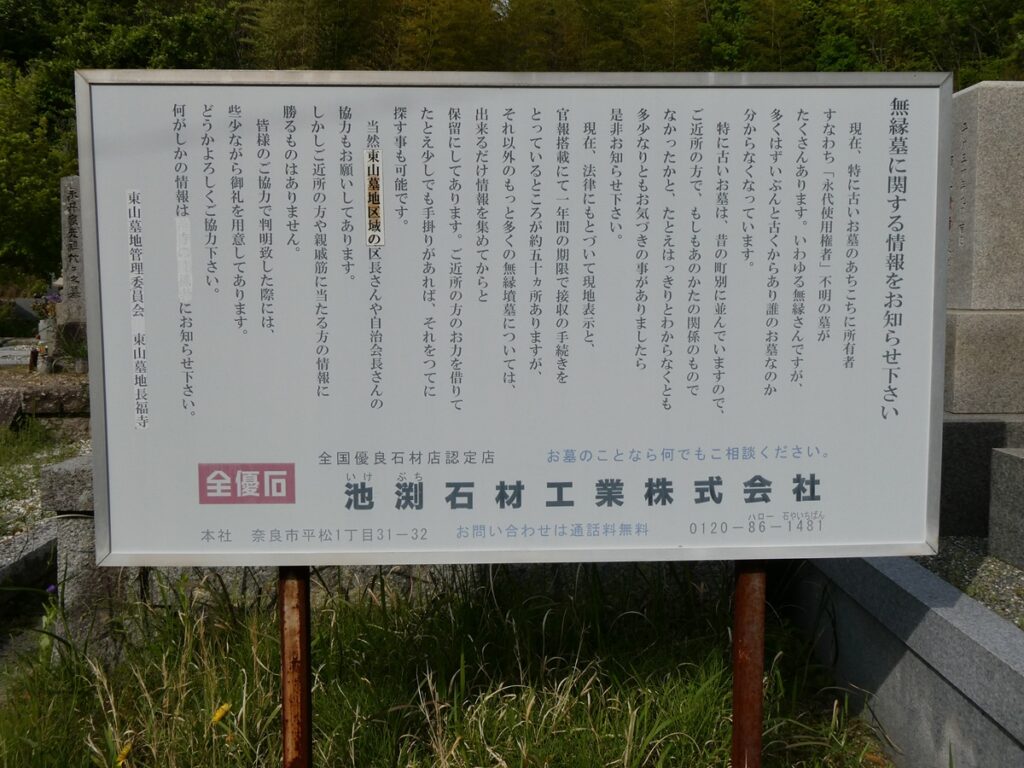

それでも、この東山墓地は実に特別な場所だ。かつて木津惣墓として600年以上続いた歴史を持ち、昭和に入ってからも100年以上、静かに人々を見守ってきた。移転の際に持ち込まれた墓標はなんと3500基。古いお地蔵様がずらりと並び、どれも誰かの想いが込められた石仏たち。一つひとつが無言の語り部だ。

背の高いお地蔵さんから小さな石仏、寛永年間の銘をもつ水船。不気味さなんてまったくない。むしろ、空気が澄んでいて、明るくて、なんとも言えない清らかさに包まれている。

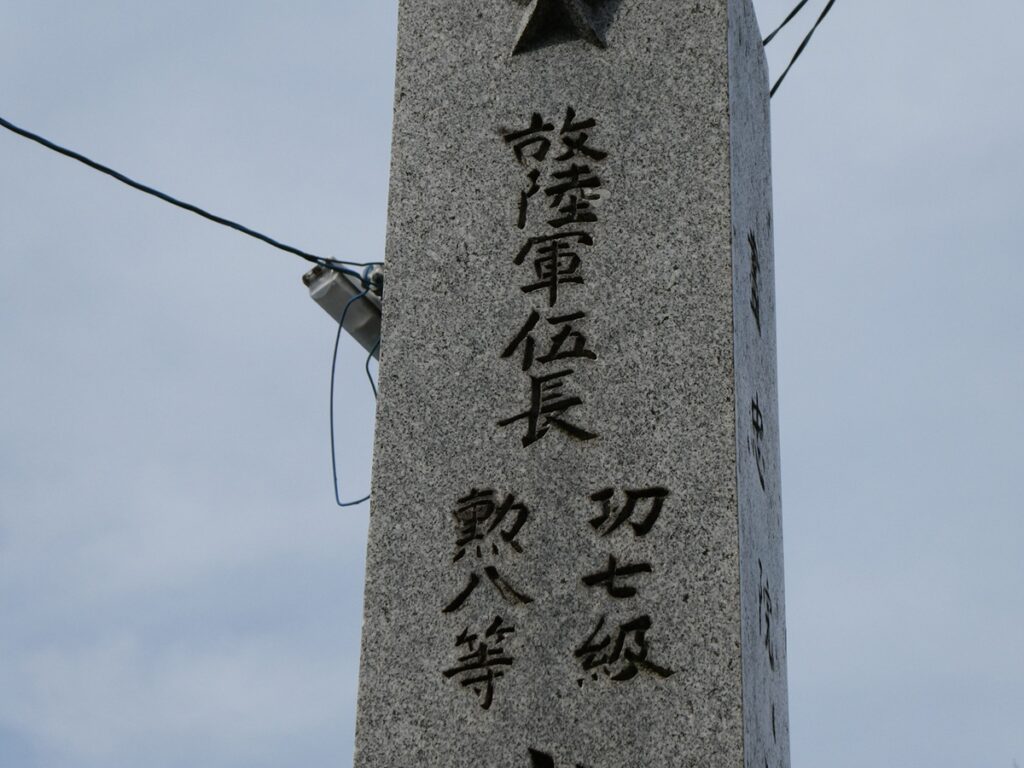

墓地をさらにのぼっていくと、今度は大東亜戦争で亡くなった方々の戦没者墓地が現れる。

石碑に刻まれた「上等兵」や「伍長」の文字が、なんとも言えない重みを持って胸に迫ってくる。

さらに登ると「思い出の丘」へ。そこは今も募集中の市民墓地であり、かつての木津城跡と地続き。静かな歴史と暮らしが交差する不思議な場所だ。

木津の惣墓は、ただの墓地じゃない。

生と死、歴史と今、共同体の記憶と個人の祈りが折り重なる、ちょっと特別な場所なのだ。

さて、そんな歴史と静けさに満ちた木津の惣墓――

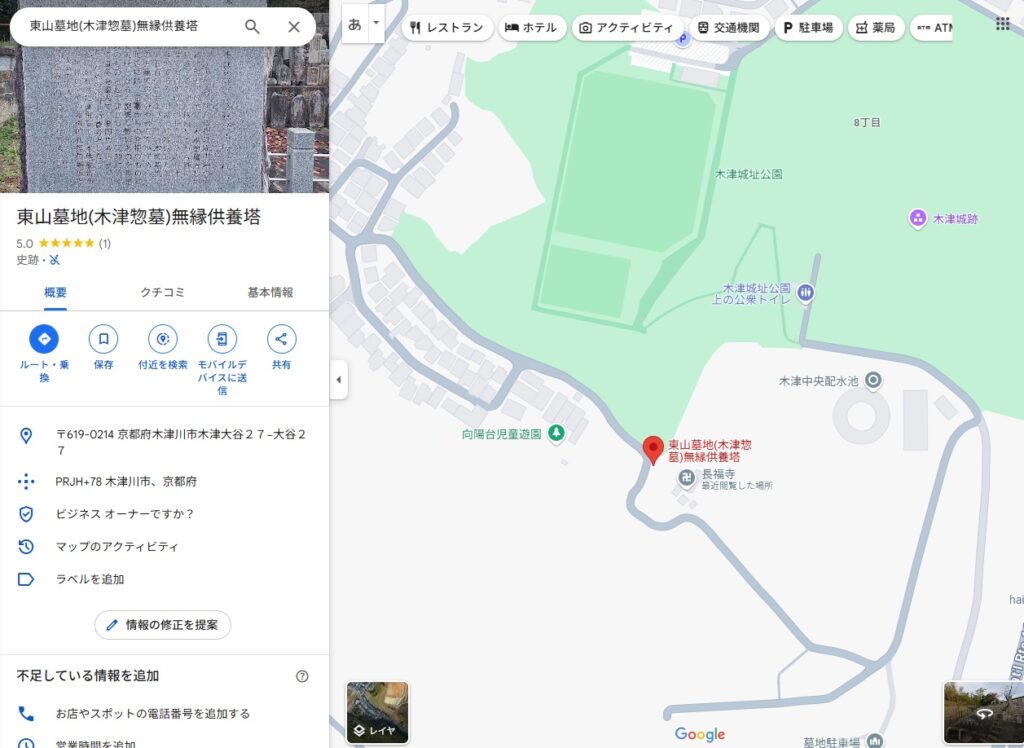

実際に訪れてみたいと思った方のために、地図をご用意しました。

ひっそりとした場所ですが、心に残る“何か”に出会えるかもしれません。

石仏たちの並ぶ丘の上で、数百年分の「ありがとう」が静かに積もっている場所。

地図を片手に、ぜひあなた自身の“めっーーーーーけっ”を探してみてください。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

東山墓地(木津惣墓)無縁供養塔 写真一覧

コメントを残す