🦌 奈良県の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。「えっ、こんなところに神社が!?」

奈良市の住宅街に突然現れる鳥居と、ズラ~ッと続く長い階段。目の前に広がるその光景に、「これは登るしかない」という謎の使命感が湧き上がります。

この場所こそが、瑜伽(ゆうが)神社。名前からしてすでにツッコミどころ満載です。だって、「瑜伽」って仏教用語でしょ?ヨガの語源でしょ?「神社なのに仏教!?」という、文化ミックス汁ダク感がたまりません。

登ってみると、境内にはかわいらしいサイズの末社が並び、本殿はこじんまりとした朱色。控えめなのに「私が主役よ♪」感があるこの自己主張っぷり、なんともいとおしい。

狛犬はと言えば、涎掛けっぽい布を首に巻かれていて…「いや、それ必要?」と、心の中でツッコミを入れたのは私だけじゃないはず。いっそ蝶ネクタイとかスーツとか、もっと冒険してほしい。笑

本殿横には、ビロビロの苔が絡みついた水鉢があり、夏にはボウフラ天国になるんじゃ…というリアルな懸念も。見た目は風情、でも中身は蚊のリゾート。侮れません。

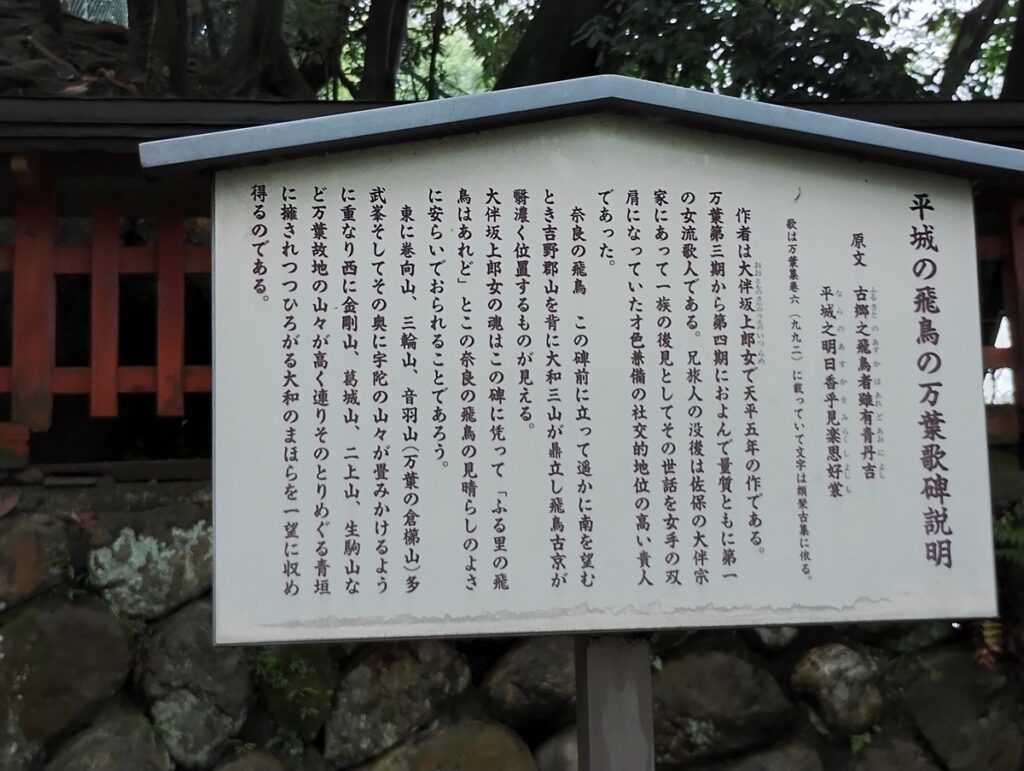

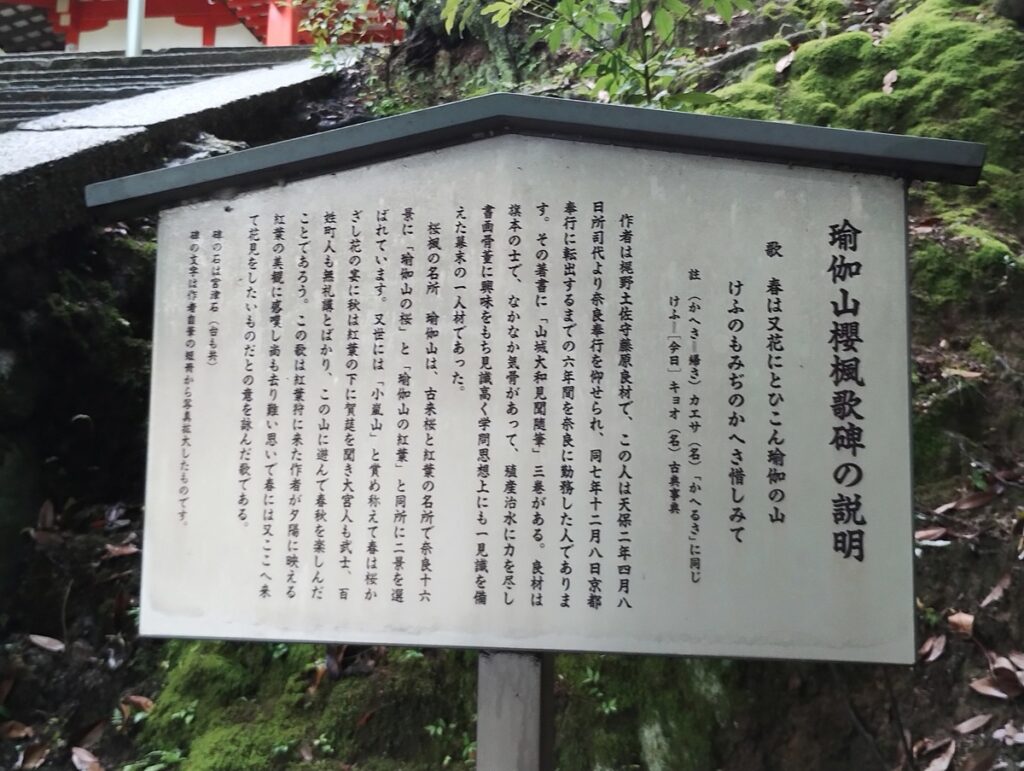

そして見逃せないのが石碑。大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)の歌が刻まれていて、その隣には伝説の井戸「飛鳥の御井」が鎮座。なんと、一度も枯れたことがないというじゃありませんか!現代の水道ですら老朽化でヒーヒー言ってるのに、こっちは平安時代から現役。まさにレジェンド水源。

境内から見下ろす風景もまた絶景で、モヤモヤしてた心もスッキリ。

この神社、ただの静かな場所と思いきや、ツッコミどころ満載の宝庫。笑いあり、しみじみあり、そして階段あり。あなたの“心の酸素”を満たしてくれる、そんな不思議スポットです。

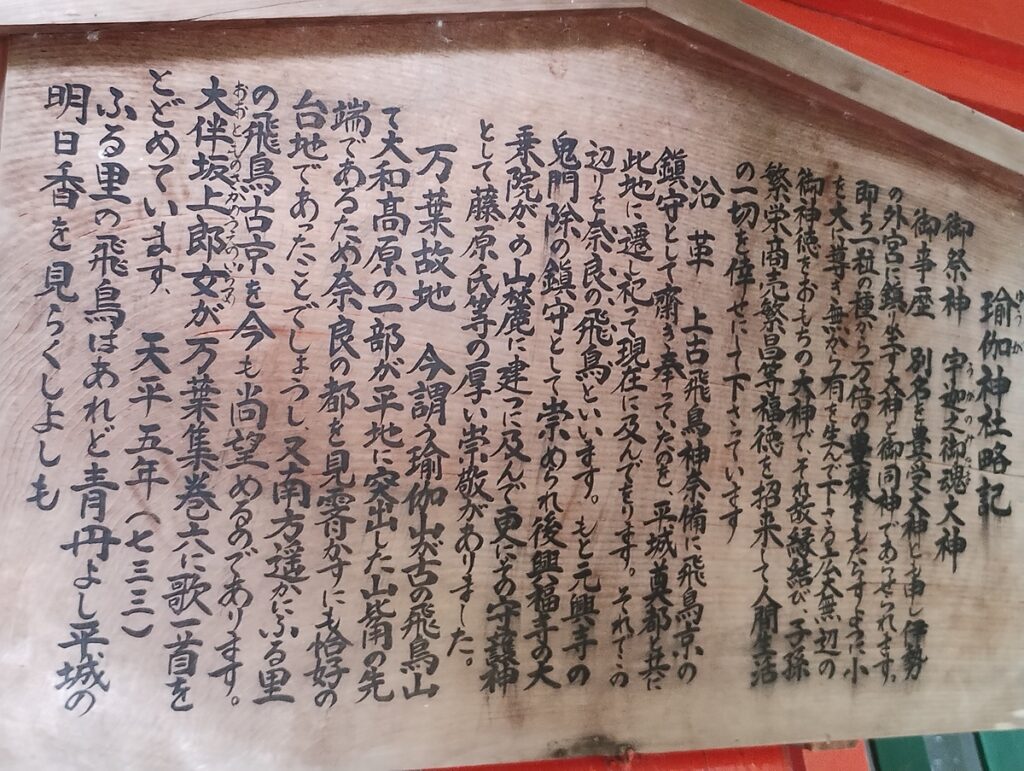

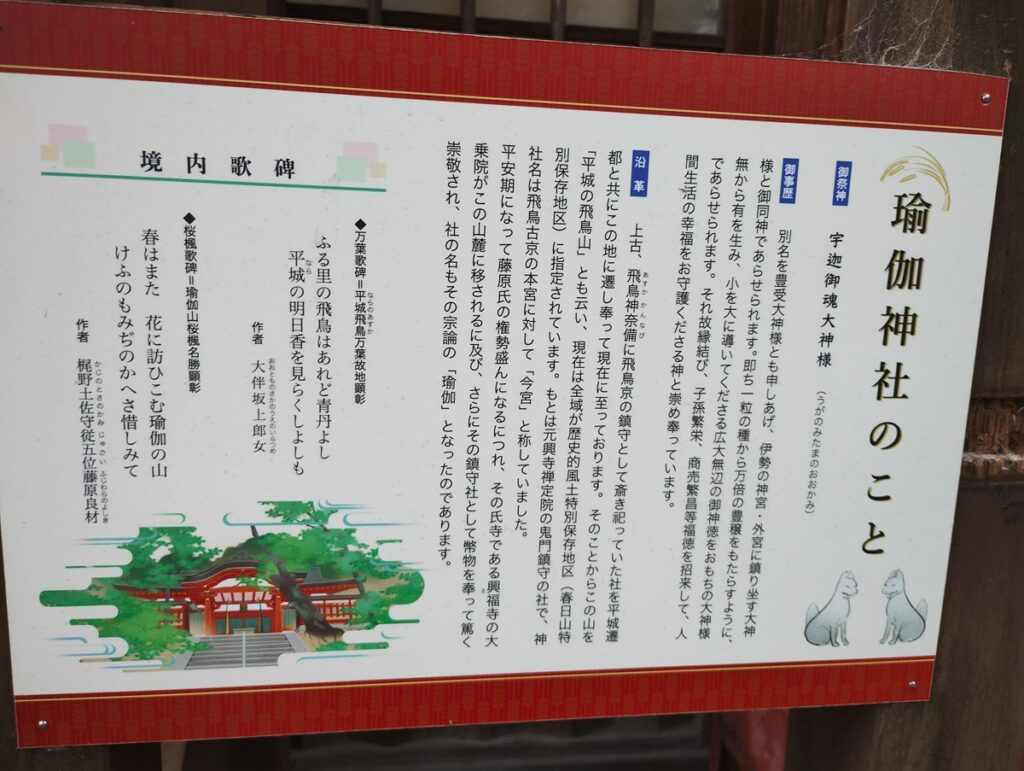

飛鳥から奈良へ、神と仏が織りなす時の物語 ― 瑜伽神社の背景

瑜伽神社の歴史は、飛鳥の神奈備(かんなび)にまでさかのぼります。

飛鳥京の守護神として祀られていた神は、奈良遷都の際に、元興寺とともに現在地へと移されました。それは単なる神社の引っ越しではなく、「新都に神様もご一緒に!」という、国家的なスピリチュアル大移動でした。

奈良では元興寺の鬼門除けを担い、「今宮」とも呼ばれ、飛鳥の本宮に対する新しい守護の拠点として機能しました。平安時代に入ると、元興寺の禅定院跡に興福寺の大乗院が移設され、それに伴って社名も「瑜伽神社」に変更されます。

この「瑜伽」という名は、興福寺で重視されていた仏教の教義「瑜伽宗」にちなんだもの。つまり、仏教と神道がまだ手を取り合って仲良くしていた時代の名残なのです。明治期の廃仏毀釈で神仏は分離されましたが、「名前だけでも残したるわ!」というご先祖の粘りに拍手したくなります。

さらにこの神社、藤原氏をはじめとする有力貴族からも厚く信仰されていました。

ただの静かな鎮守社と思いきや、その背後には飛鳥から続く政治と宗教のドラマがぎっしり詰まっているのです。

ひっそりとした住宅地の中に突然現れる、神秘のパワースポット・瑜伽神社。

長い階段を登る前に、場所の確認は忘れずに!以下の地図を参考に、ぜひこの歴史と癒やしの空間へ足を運んでみてください。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

瑜伽神社 写真一覧

コメントを残す