🍑岡山県の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。朱色の橋を渡ると、空気が変わった。

霞橋は俗界と聖界の境、渡ればそこはもう神の領分である——。

橋の左側一体・藤公園は、各県の藤が1本ずつ植えられていて、さらに全国各地の100種類ほどの藤も植えられている。春には藤まつりが行われる藤の名所。地名も”和気町藤野”で、721年時点では藤原郡という地名だったが、伝承によれば、726年に藤原氏に遠慮して藤野郡と改めたという。

とても静かで綺麗な町で、眼下を流れる日笠川には蛍が生息しているという。

空を見上げると虹がかかりまるで歓迎されているかのように感じた。

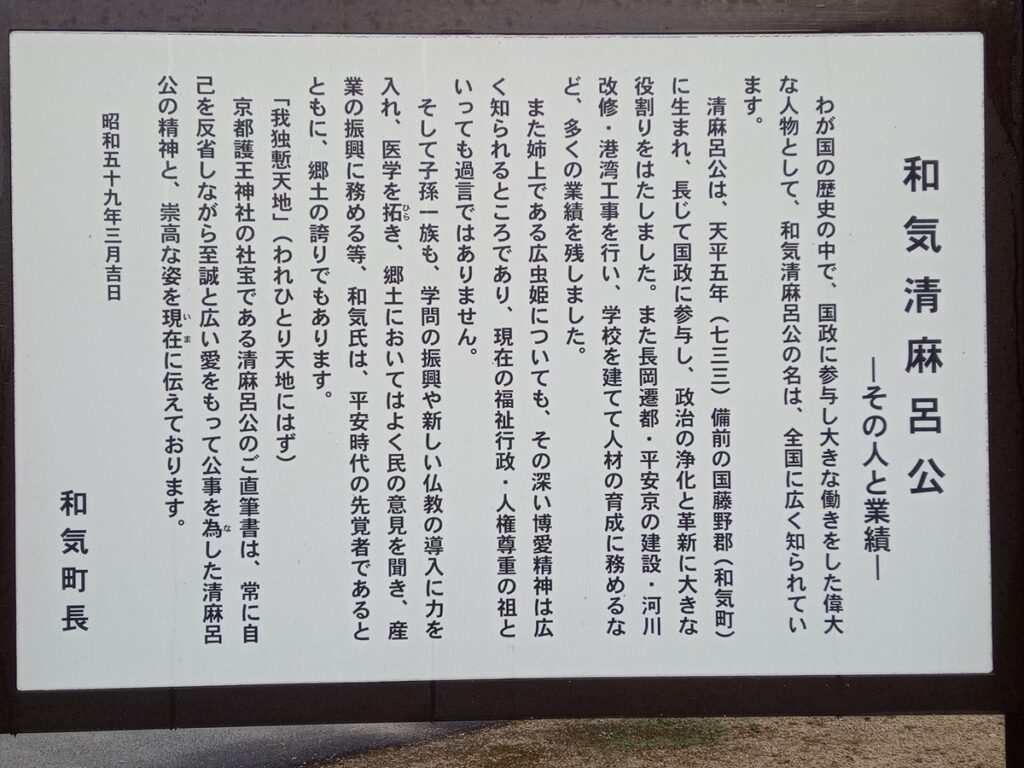

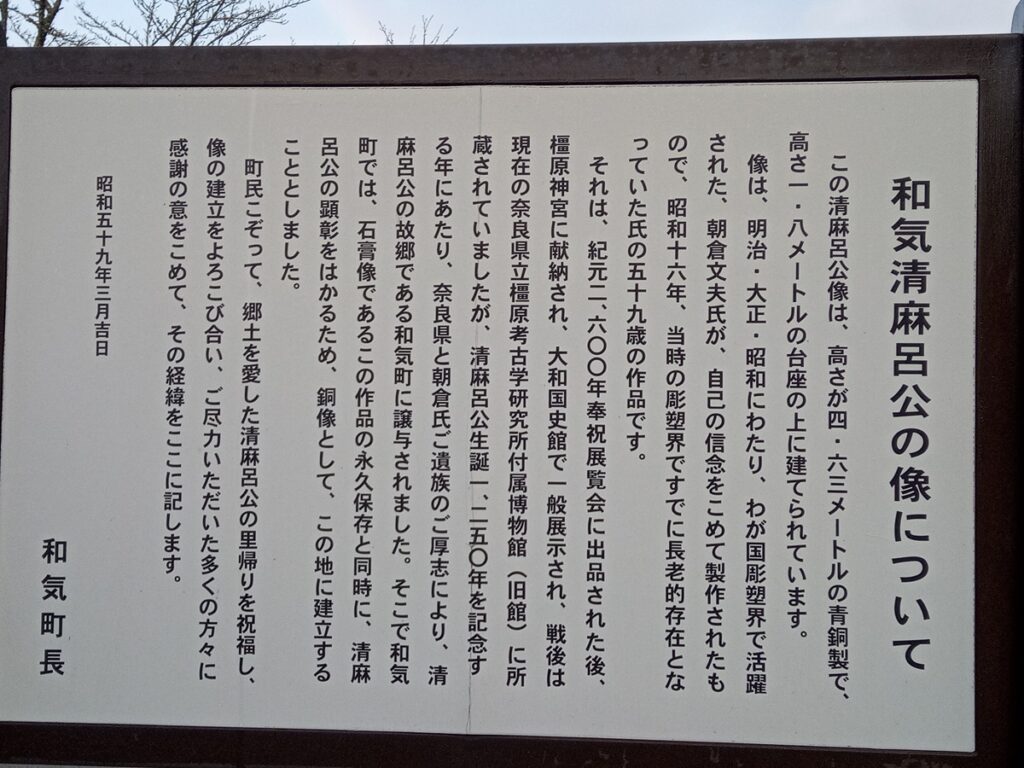

神社入口には、なかなかに美形で貫禄のある和気清麻呂の銅像がたってある。

長い階段を上り境内に入ると、掃除している宮司さんがおられるだけで、他誰もいずとても静か。

和気神社内を散策している間、誰も来なかったのでゆっくりできた。空気も清浄!

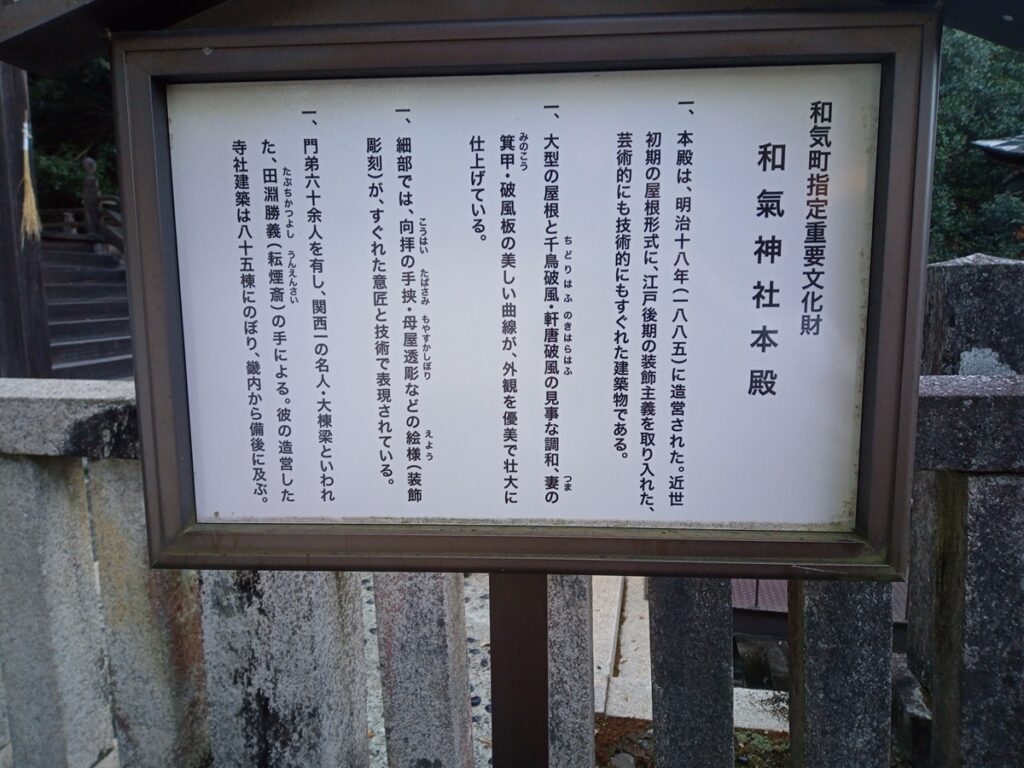

お社は扉から建物上部から屋根から土台の足部分からなにからなにまでその貫録に直撃された。

境内のもみじ山には、ところどころに短歌が刻まれた看板がたっていて情緒あふれる、タイムスリップしたかのような錯覚を覚える。紅葉が緑から黄色や赤に紅葉し始めているものあり、色とりどりで夢の中にいるみたい。

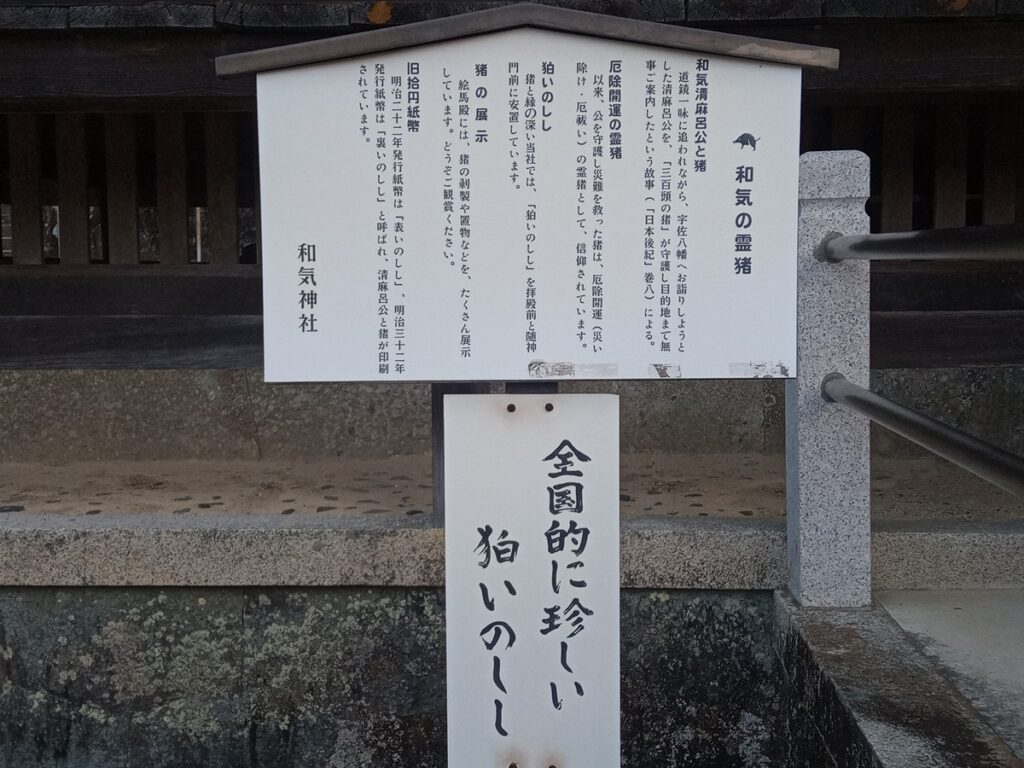

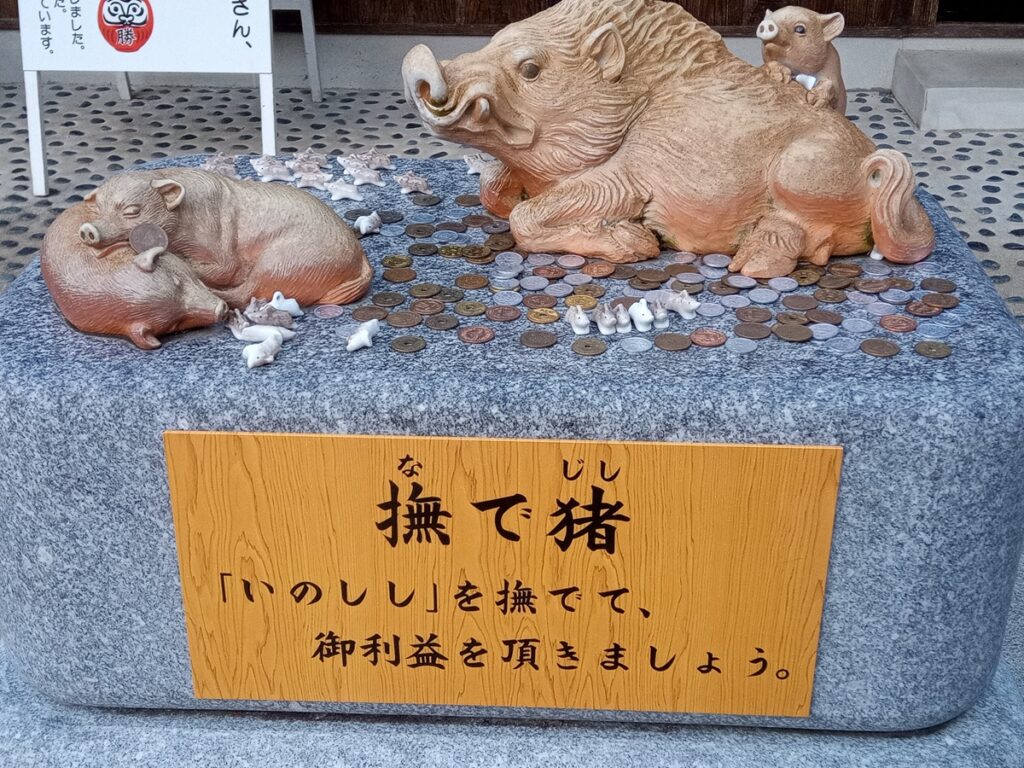

境内には、「清麻呂公の災難を救ったいのしし」と称する猪の剝製がガラスケースに入って展示されてある。

一体ではなく、大きな体の大猪から赤ちゃん猪まで、猪の群れが清麻呂を助けに来たのがわかる展示。

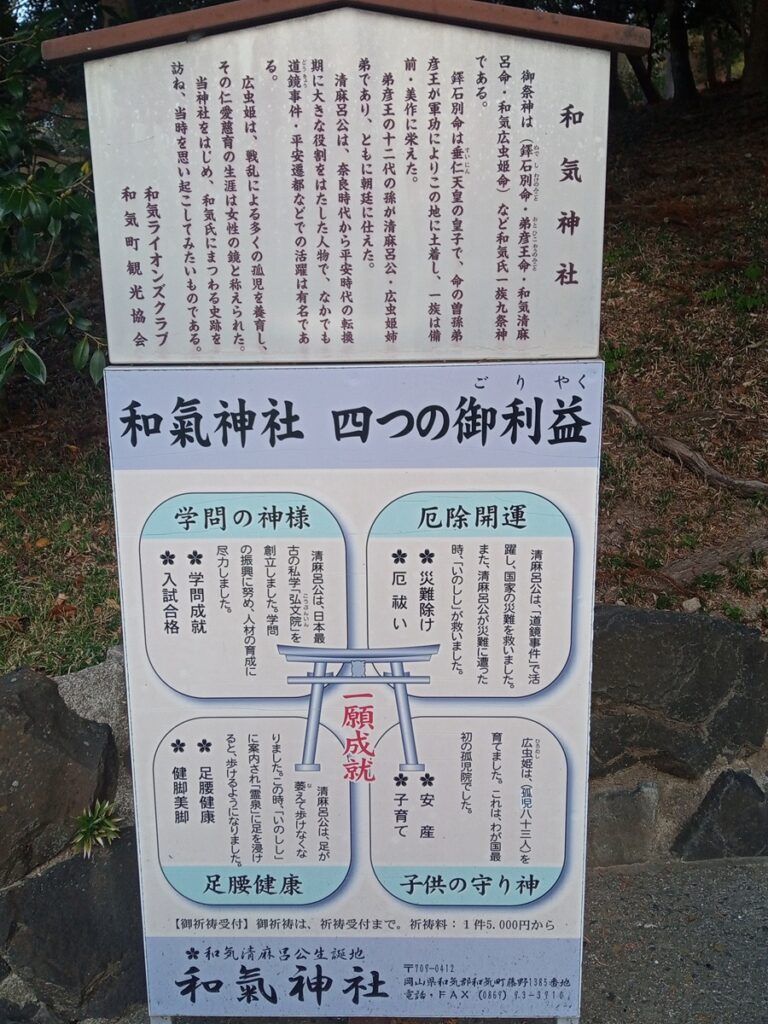

孝謙上皇と道鏡の期待を見事裏切った宇佐八幡宮神託事件により、官位はく奪の上、大隅国(鹿児島県)に流罪となった清麻呂は、罪人用の輿で都を出発させられた。伝説によれば、道鏡は清麻呂を殺そうと刺客を放ったが、 突然の雷雨で到着が遅れた刺客。まさに今、清麻呂をめった刺しに切りかかろうとするその時、称徳天皇がはなった緊急勅使が間一髪で到着し「追い打ち相ならぬ」と言い、助かった清麻呂。しかし、脚を悪くし自力で歩くことが出来なくなってしまった。そんな清麻呂のところに伝承では、300頭の猪があらわれ、前後左右をまもりながら宇佐神宮までの道を10里ほど先導し山中に消えたという。途中、猪に案内され霊泉に行き足を浸けたら足が治りなんと歩けるようになったと伝えられている。宇佐神宮に参拝するときには清麻呂の足は元通りになり普通に歩けるようになっていたのだとか。

よって、和気神社では狛犬はいない。狛犬ではなく狛猪。どの猪も凛々しく愛嬌がある。

猪好きにはたまらない、まさに“癒しの守護獣”たちだった。

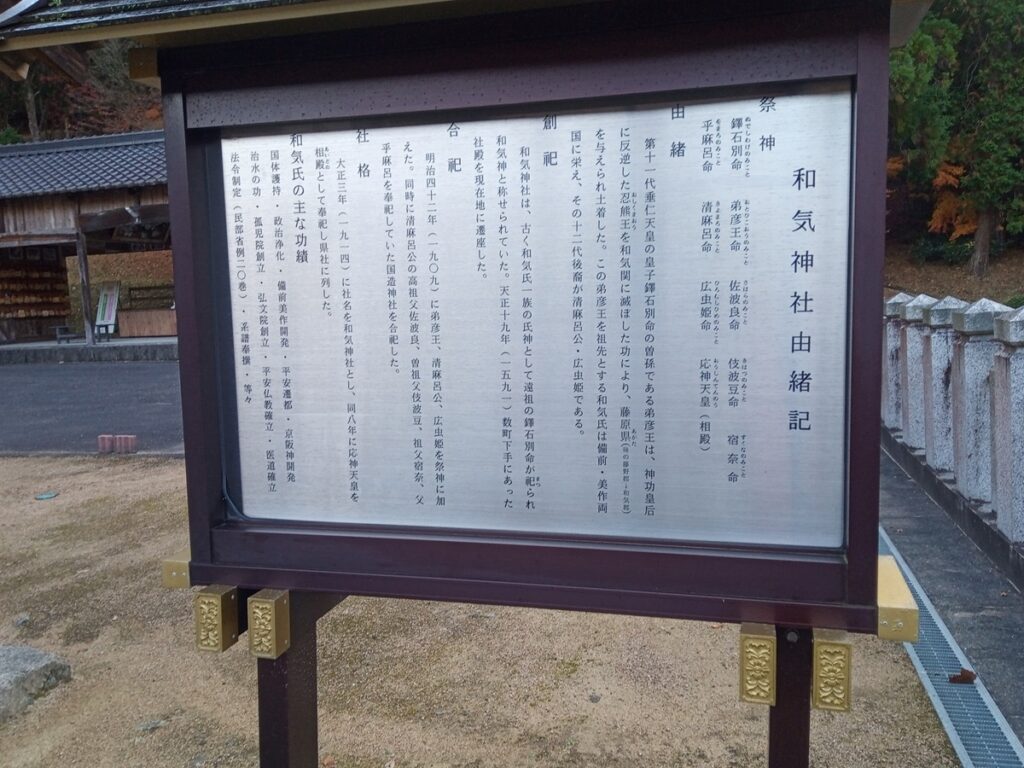

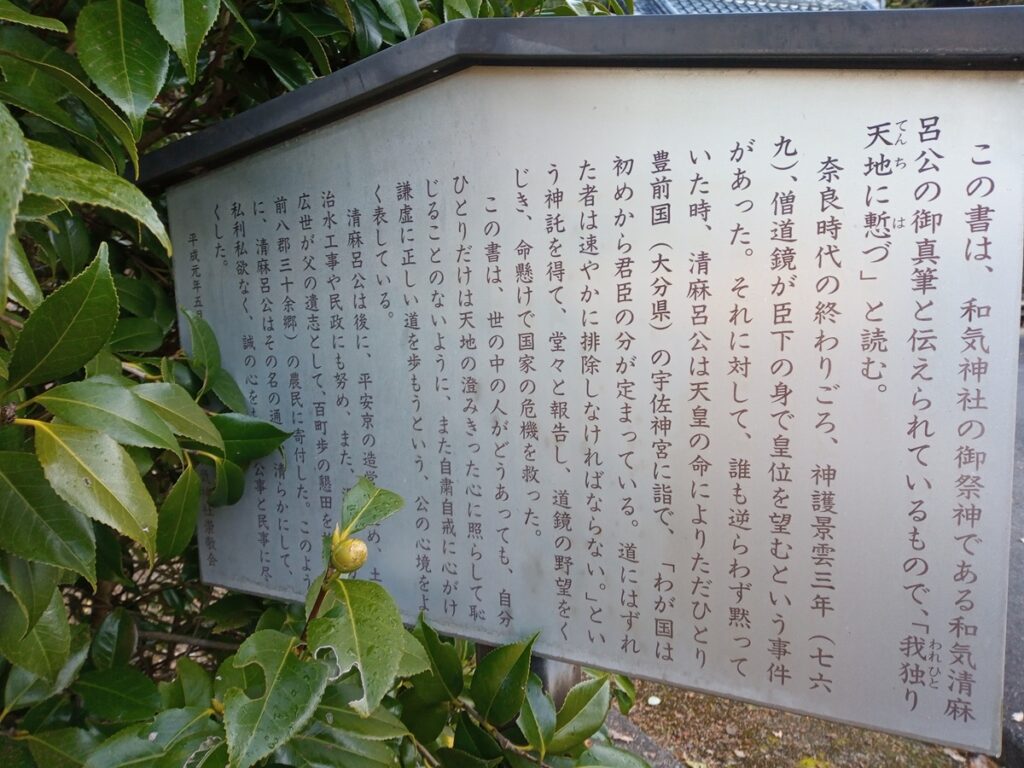

【和気神社の歴史】

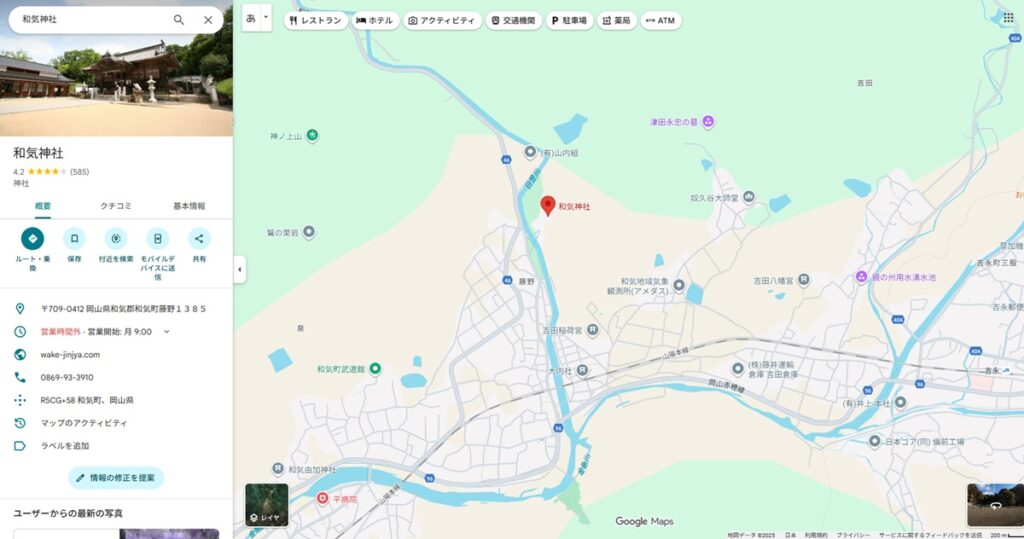

和気町藤野は、和気清麻呂、和気広虫の誕生地と推測されている地。和気神社はもともとは和気氏の氏神で、古代和気氏一族を祀っている御宮だった。和気氏の祖とされる 鐸石別命(ぬでしわけのみこと)が祀られ、「和気神」と称されていた。創建年代こそ定かではないものの奈良時代にまで遡ると言われている。

1871(明治4)年の神社明細帳には、猿目神社と記載されている。1909(明治42)年には、藤野坂本の小社大内社と小社国造社を合祀し、奈良時代の著名な公人である和気清麻呂、日本で初めて孤児院を開いた和気広虫(清麻呂の姉)、弟彦王(主神鐸石別命の曾孫=和気氏の祖先)を祭神として加えた。また、清麻呂の祖先にあたる六柱の神々も合祀された。

ちょうど日清・日露戦争が終わり韓国併合される少し前あたりでしょうかね。明治政府は皇国史観を浸透させるのに必死だったのでしょう。歴史上の人物を忠臣と賊臣にわけ、忠臣側である和気清丸は京都の護王神社にまつられるとともに、彼の生誕地であるこの地にも大々的にまつられたのですから。

1914(大正3)年に和気神社と名称を変え、1919(大正8)年には、村社だったものを県社に格上げされた。「和気清麻呂公の忠烈無比を顕彰することは、国民教化の上でぜひとも必要である」との理由だそうだが、和気清麻呂と広虫のことは気に入っているが、政府のその理念は正直キモい。

和気町藤野の村誌によると、かつて川の合流地点にあった藤野田ケ原の田ケ原八幡宮社殿が水害で流されてしまったことから、現在のこの地へ遷し、天鈿女命、猿田彦命をまつり、武運の神として崇敬を集める応神天皇(八幡大神)を相殿にした、と記されている。

和気神社は、今も末裔が宮司を務めているという

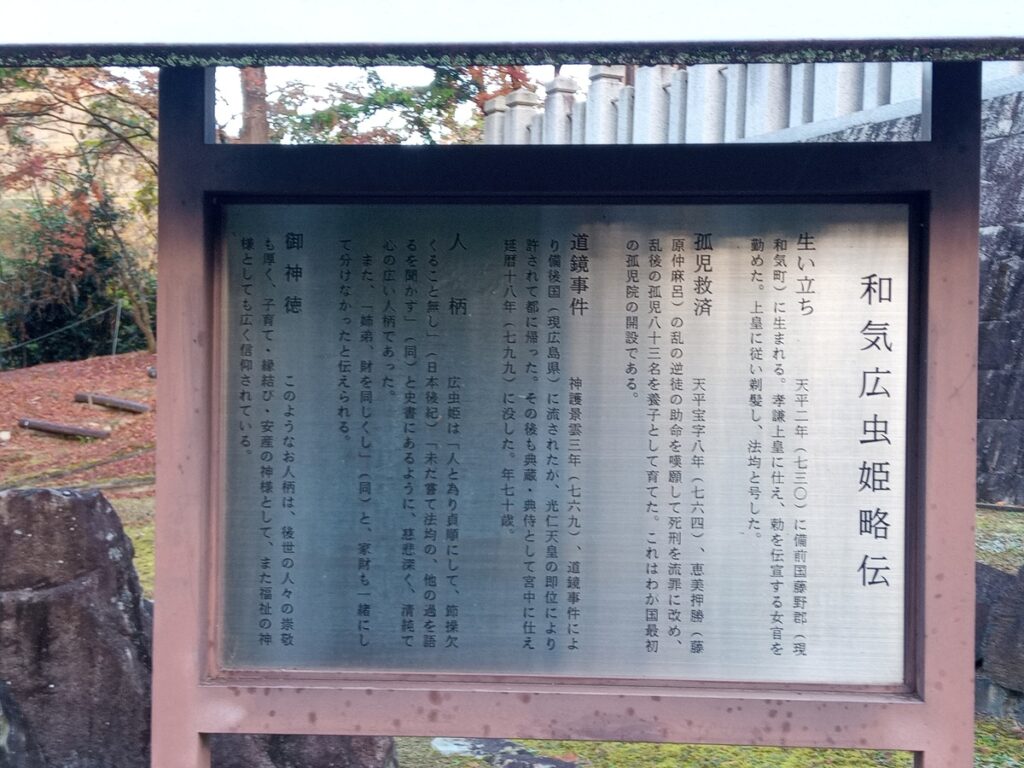

【和気広虫】

当時は、郡司の子息は朝廷への貢進義務があった。730年生まれの和気広虫も地方郡司の娘の慣例に従い采女として都へ貢進された。随分と魅力的な女性だったのでしょうね、後宮の役人・葛城連戸主に15歳ごろに見初められ都で異例の結婚をした。結婚後、女官として孝謙上皇(後の称徳天皇)に仕え重用され、側近女官として重要任務に携わった。後に恵美押勝(藤原仲麻呂)の乱の連座者の助命嘆願や、日本初の孤児院とされる施設での83人の孤児養育(葛城姓を名乗らせ養子にしたりしている)など目覚ましい功績を残している優秀な女性である。

道教との関係を淳仁天皇に諭された孝謙上皇は怒り、保良宮から奈良の法華寺にうつり尼になった。この時、側近だった広虫も共に尼になり法均と名乗っている。しかしここから孝謙上皇の反撃が開始される。

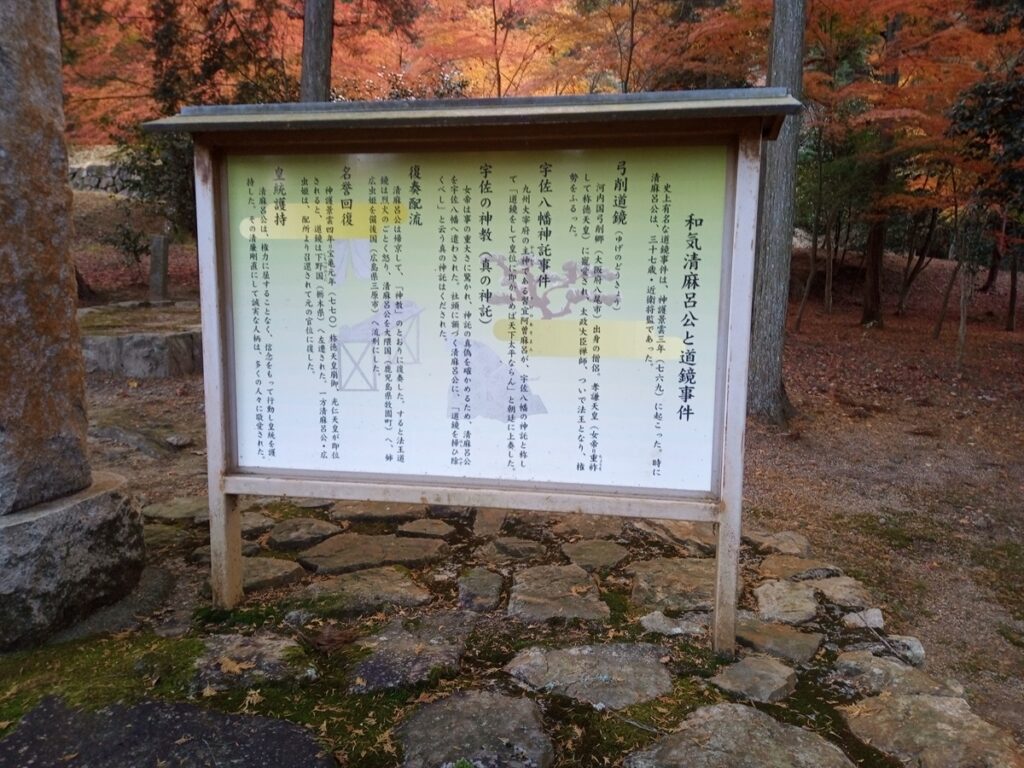

昔、経済的に行き詰まり東大寺建立が危ぶまれた時、宇佐八幡の神託により金鉱が発見され、東大寺建立が果たされた。それにより、宇佐八幡宮は朝廷から多くの喜捨を受けるようになった。806年の記録によると、宇佐八幡封戸1660戸に対し、伊勢神宮封戸1130戸であり、宇佐八幡の方が上であった。

孝謙上皇は、ご神託を頂戴することにした。これで道鏡との関係を周囲にゴダゴダ言わせない戦法である。

さて、時の宇佐八幡の大宮司は宇佐氏。宇佐八幡の主人は大宰府の神社担当の長。その神社担当の長が、なんと!弓削清人(道鏡の弟)の子分の習宣阿曽麻呂だった。また、大納言兼大宰府の長官は、道鏡の弟である、弓削清人だった。

本来なら神聖なはずのご神託が、

孝謙上皇の愛人の道鏡→大宰府長官・弓削清人(道鏡の弟)→宇佐八幡宮主神・習宣阿曽麻呂(清人の子分)→宇佐八幡宮大宮司・宇佐氏→宇佐氏子飼いの巫女

というトンでもルートに。よって769年に宇佐八幡宮からおろされた有難いご神託は、

「道鏡をして皇位に即かしめば天下太平ならん!」であり、都へ厳かに伝えられた。

だが、世間は黙っていない。ありがたいご神託で道鏡を皇位に!と言っているのにグダグダ煩い!そこで、広虫と共に孝謙上皇の側に仕えていた右大臣吉備真備の娘・明基が「宇佐八幡宮でもう一度同じ神託が出れば誰も口出しできないですよ!」と孝謙上皇に耳打ち。孝謙上皇は夢を見た。「広虫を宇佐八幡宮に行かせなさい」と。孝謙上皇に「頼むから宇佐八幡宮に神託を貰いに行ってくれ~」と頼み込まれた広虫は、「代りに弟の清麻呂を行かせたいです。身体病弱な故、私には遠路は難しい。」と言い、和気清麻呂が宇佐八幡宮に神託をいただきに行くことに決定した。

その後、このご神託がもとで流罪となったものの、称徳天皇(孝謙上皇)が亡くなると都に呼び戻され、元の官位に戻され生涯働き続けたキャリアウーマンだった。夫が若死にしたため働きづめだったが、決してキツイ正確ではなく、日本後記によると「広虫は貞純な人柄で、節操にかけたことがない 」と桓武天皇が役人たちに話したことが残っている。「『お前らは平生さんざん悪口を言い合うが、広虫だけは一度も他人を悪く言ったことがないぞ』天皇はこれを従容をして仰せられた。」などと書いてある。彼女の人柄がわかる一節である。

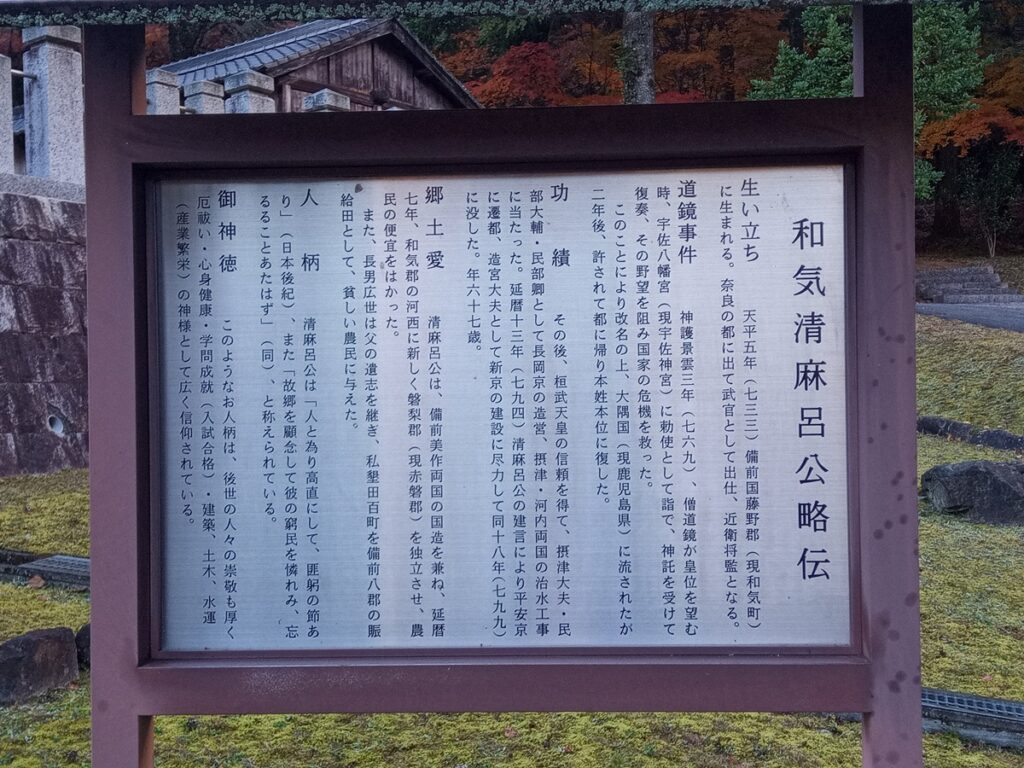

【和気清麻呂】

広虫の3歳年下の清麻呂は、天平宝字年間(757-765年)初頭頃に上京し、朝廷に仕え始めた。清麻呂は朝廷務めをし官人採用試験を受け合格。

しかし、いくら優秀でも当時の生まれによる差別の壁は計り知れず、出世には限りがあった。通常ならいくら頑張ったとしても貧郷郡司の和気家の家格では、50年はゆうにかかるとされていた位階に清麻呂は33歳で昇格している。このあり得ない出世物語は、宮中で既に有力な地位にあった姉・広虫の推挙も関係していると思われる。まぁ僅か5年で法王にまでのぼりつめた道鏡にはかないませんけれど。

広虫の推薦により孝謙上皇に宇佐八幡宮に神託をとりにいくよう頼まれた清麻呂。道鏡から大臣の職を約束されたり、和気一族の昇進をちらつかせたりとあらゆる限りの特典をぶらさげられた。そして、一度目の神託が伝えられた一か月後に都を後にし宇佐八幡へ向け出発。37歳だった。宇佐八幡宮に到着した清麻呂は、沐浴潔斎し、巫女の口からおろされた神意を聞いた。「道鏡をして天位に即かしめば天下太平ならん!」

これはもう曲がったことが嫌いな清麻呂の性格ですかねぇ…「正しい神意を!!」とずっと言い続け、一歩も譲らず神託儀式を終わりにさせなかった。まぁ失礼な話ですよね、これがご神託です♪って出ているのに「正しい神意を!」って言い続けるのって。「正しい神意を!」と言い続けそして祈り続けついには気絶してしまった和気清麻呂。どんだけだよ!

すると、清麻呂の耳に神の声が聞こえてきたという。

「道鏡無道♪ 天之日嗣は皇緒に♪」

マ・ジ・か・よ!

都へ戻り、「道鏡無道♪ 天之日嗣は皇緒に♪」というご神託を報告すると‥…怒り狂った孝謙上皇により、清麻呂・広虫は罵詈雑言の限りを浴びせられ実刑となった。清麻呂はなんと別部穢麻呂と改名までさせられ因幡員外介に左遷。広虫は別部広虫売と改名され備後国に流罪となった。まるで小中学生のイジメそのものである。

広虫の先輩であり仲間だった吉備真備の娘・明基も「広虫と身は一つ!」とされ女官をやめさせられた。

称徳天皇が亡くなり、光仁天皇になると都に呼び戻された清麻呂。781年、桓武天皇即位とともに、藤原種継(=皇太子にするために奔走してくれた藤原百川の甥)と、和気清麻呂(=昔からの親友)を抜擢し政治改革を行っていく。清麻呂は主に、福祉政策や公益事業に関与していたようで、良賤通婚公認令や賤民廃止令を発布 。税を減らし利子を下げ、人民を不当に苦しめる国司や郡司を処罰 。浮浪人帳の作成を行い逃亡人や浮浪人を救済。

他にも自身が開墾した多くの私有地を寺社や賑給田(貧民救済の田)や大学などに寄付したり、多くの秘伝薬を公開するなど、公益のために生涯力を尽くした。

皇国史観がどうのこうの——そんなことより、

清麻呂と広虫の生き方そのものが、いまも鮮やかに心に残る。

正直で、まっすぐで、優しい人たちだったのだと思う。

現世から離れた不思議空間に迷い込んだかと思うような和気神社の神聖で清浄な空気に心洗われました。

和気神社 写真一覧

2021/11

コメントを残す