🍁 京都府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。

平重衡が斬首された「首洗池・不成柿」から、ほんの数分歩いた先。

道沿いの喧騒とは対照的に、静かなたたずまいの小さな寺があります。

それが、重衡を哀れに思った人々が彼の菩提を弔うために建てたとされる――安福寺。

かつては「哀堂(あわんどう)」とも呼ばれていたこの寺に、どれほどの祈りが重ねられてきたことでしょうか。

本堂には、重衡が最期に拝んだと伝わる阿弥陀如来像(引導仏)をはじめ、平重衡像や肖像画が納められています。いずれも普段は非公開となっているため、そう簡単にはお目にかかれません。

ですが――

毎年7月23日に営まれる「重衡忌法要」の日には、一般の参列も可能で、貴重な肖像画を拝観することができます。歴史ファンにとってはまさに、年に一度の“特別公開日”といえるかもしれません。

さて、そんな安福寺。

車の往来が激しい通り沿いにあるとはいえ、境内に足を踏み入れると空気がふっと変わります。

広めの駐車スペースがあり、見た目以上に訪れやすい印象です。

石段を上がってすぐ左手には、重衡の名が刻まれた石碑がひっそりと佇み、

その奥には、鎌倉時代に造られた十三重石塔が重衡の供養塔として立っています。

朽ちた風情も含め、時の流れとともに人々の祈りが染み込んだような、静謐な空間。

もし首洗池を訪ねたなら、ぜひこの地にも足を運んでみてください。

一人の武将に寄せられた無数の想いが、今もここに息づいています。

思うのです。

歴史に「もしも」は禁物だとはよく言われますが、

それでも、平重衡が殺されずにすむ未来は、どこかにあり得たのではないか――

そんな思いがふと頭をよぎるのです。

まず思い浮かぶのは、平清盛の死後、平家を率いた三男・宗盛の存在です。

宗盛は決して悪人ではなかったのでしょうが、平家の棟梁としてはいかにも頼りなく、

壇ノ浦では味方に蹴り飛ばされて海に放り込まれ、泳ぎで生還してしまうという悲喜劇を生みました。(しかも捕まった後は、必死に命乞いを繰り返すという…)

対して、清盛の四男・知盛、あるいは五男・重衡が棟梁になっていたなら、

もう少し違った歴史が描かれていたのではないか――

少なくとも、平家がここまで無様に散ることはなかったのでは、と思えてしまうのです。

もう一歩、時代を遡ると、争いの種はすでに宮廷内に蒔かれていました。

白河法皇と、彼が深く関わった待賢門院璋子、そして崇徳天皇、鳥羽天皇、近衛天皇。

皇位をめぐるあまりに複雑で、濃密すぎる人間関係に、源氏と平氏が巻き込まれていくさまは、

もはや平安版リアリティショー。

その中で、武士たちは「誰の味方につくか」によって生死が分かれ、

重衡もまた、その渦に巻き込まれてしまった一人でした。

しかし彼は、和睦を望み、敵であるはずの源頼朝からも敬意を抱かれるような、

稀有な“平和主義者”だったように思えるのです。

一人の武将としてよりも、人として信頼されていた――

だからこそ、無念が、より深く胸に残るのかもしれません。

そして、最後にひとつ。

やっぱり最大の原因は……清盛公、あなたです。

頼朝を助命しちゃうし、後継ぎは“能力”ではなく“出生順”で選んじゃうし……

歴史って、だいたいそういう「ちょっとズレた親の判断」で、大きく動くんですよね。知らんけど。

現在の安福寺の静けさは、そんな壮大な人間ドラマの“余韻”の上に成り立っています。

静かに手を合わせたあと、そんな「ifの歴史」に、ちょっと思いを巡らせてみるのもいいかもしれません。

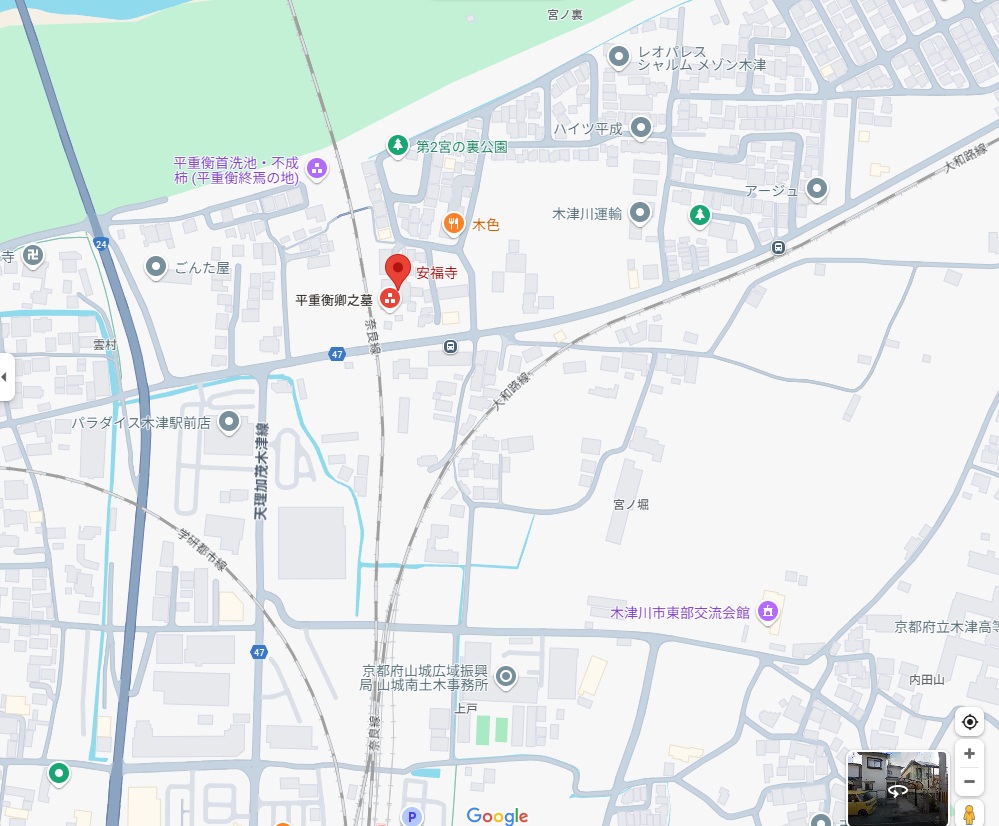

静かなお寺、安福寺。ちょっと行ってみようかな、と思った方のために、地図を添えました。のんびり歩いてたどり着ける、そんな場所です。

地図の先にあるのは、ちょっとやさしい時間かもしれません。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

安福寺 写真一覧

コメントを残す