🦌 奈良県の史跡

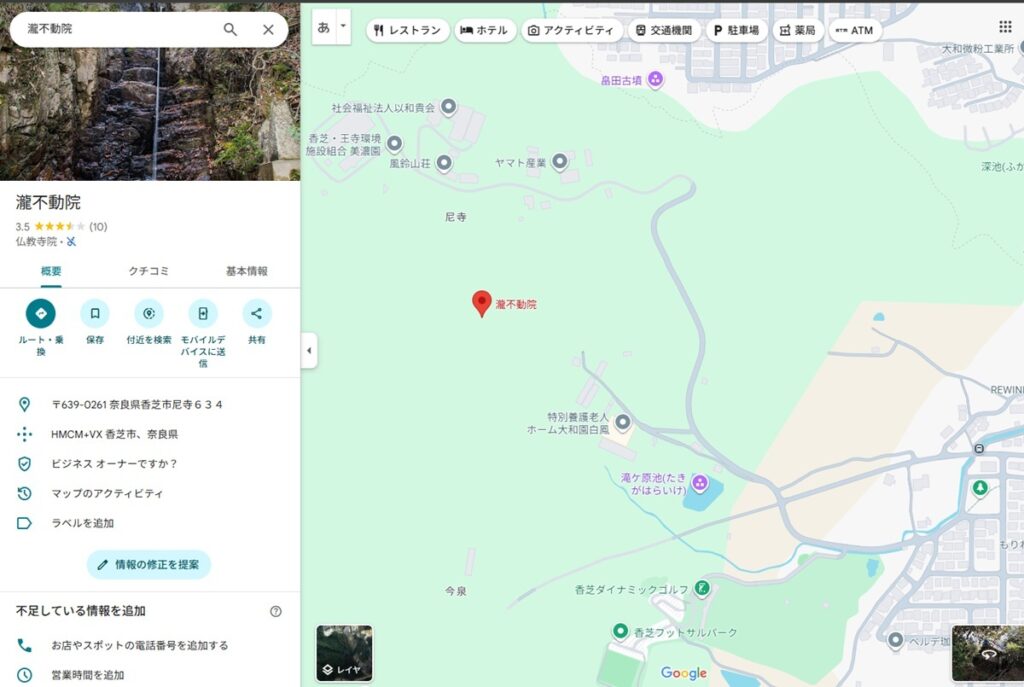

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。左手はゴルフ練習場へと続く細道、右手に続く細道角には『役行者旧跡』『瀧不動 』と刻まれた石塔が佇む。よくよく注意していないと見落としてしまいそうなひっそり感。今でこそ山を切り開き道路開通させたりしているけれど、嘗て奈良県香芝市のこの山中も、役行者が修行した山だった。

車一台が通れるかどうかの細い道に入り、廃墟となった無人の家や老人ホームを見ながら250メートルほど進むと、「役行者旧跡 瀧不動 」と書かれた地につく。綺麗に手入れされた細い階段を進んでいくと風流な音を響かせる花の形のような流れる水台がある。

瀧不動院(正式名称:紫雲山雲門寺興仁瀧不動院)は、興仁不動明王(大日如来の化身である密教特有の五大明王の一尊)を祀り、山伏が再建したと伝わる。今でも大切に守られていることが伝わってくるほど綺麗に手入れがなされている。

そこからさらに細い山道をのぼっていくと、不動の滝に着く。木戸がつくられていて中には入れないが、崖上から流れ落ちてくる落差10メートルほどの行者滝が木戸の隙間から見える。この不動の滝あたりに、雲門寺の奥の院があった。

今では、明神山山頂へ向かうハイキングコースとしても知られているが、もともとこの辺りは、弘法大師ゆかりの霊場88カ所巡礼の写し霊場である。ロープをつかってのぼる急斜面があるお遍路道などもあるそうのでチャレンジしてみるのも一興である。

応仁の乱が勃発したころ、既にここには72の坊を持つ『神竜山雲門寺 』という大寺院があったとの記録が残っている。嘗てこの辺りの地は「平野千軒」と呼ばれていて千軒の軒を並べるほどの賑わいを見せていた。

雲門寺は、嘗てこの地を支配していた豪族・片岡氏の山城群の一角であり、雲門寺山(雲門寺城)は片岡氏の居城であった。雲門寺蔵主(寺の長)として名が残るのが、片岡利盛 である。片岡利盛 は、『神竜山雲門寺 』があるこの山にお城を構え、片岡家の本拠地として君臨していた。

片岡氏の名は鎌倉時代1315年の『祭礼記』に名が出ている。興福寺一条院領弘導寺庄 牧山上庄・下庄の荘官だったようだ。応仁の乱では京都御霊神社での御霊合戦に、 雲門寺蔵主・ 片岡利盛の子・源治郎盛一が参加し戦功をあげている。

応仁の乱勃発後は片岡氏は十市氏、竜田氏らとともに東西どちらにつくでもなく態度を曖昧にしやり過ごした。最終的に片岡利盛は、1479年、西軍総大将・畠山義就側に味方し戦った。同年9月、82歳で利盛が亡くなると嫡孫の片岡利持が跡を継ぎ活躍した。

1490年、畠山義就が死去すると子の基家が跡を継いだ。この時、官僚の畠山政長は基家勢力を討とうとした。1493年、河内正覚寺の合戦で畠山政長が死去すると、嫡男の尚順が跡を継いだ。尚順は失地の回復につとめ1497年、大和国越智氏を攻め滅ぼし、1498年、片岡谷に侵攻。その時の様子が「片岡旗尾の池の上に陣を張る 」などの描写で記録が残っている。旗尾の池は、片岡地区最大のため池で水神が祀られている。かつて聖徳太子が造ったとされる池であり、奈良県景観資産に指定されている。

敗北を喫した片岡雲門寺蔵主・片岡利持は自害し、この時、雲門寺が炎上。道角に立つ石塔に刻まれた文字だけが、かつて72坊をもつ大寺院であった『神竜山雲門寺 (雲門寺城)』の当時を物語っている。

片岡利持には子どもがなく、1499年には畠山尚順が、片岡氏の知行地に自分の配下の者を置いたため、片岡惣領家は断絶となった。

なかなかたどり着けない見落としてしまいそうなところにありますが、行くと深い感動に包まれるところです。嘗ての大寺院の痕跡が確かに感じられます。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

瀧不動院 役行者旧跡 神竜山雲門寺 写真一覧

コメントを残す