🍑岡山県の史跡

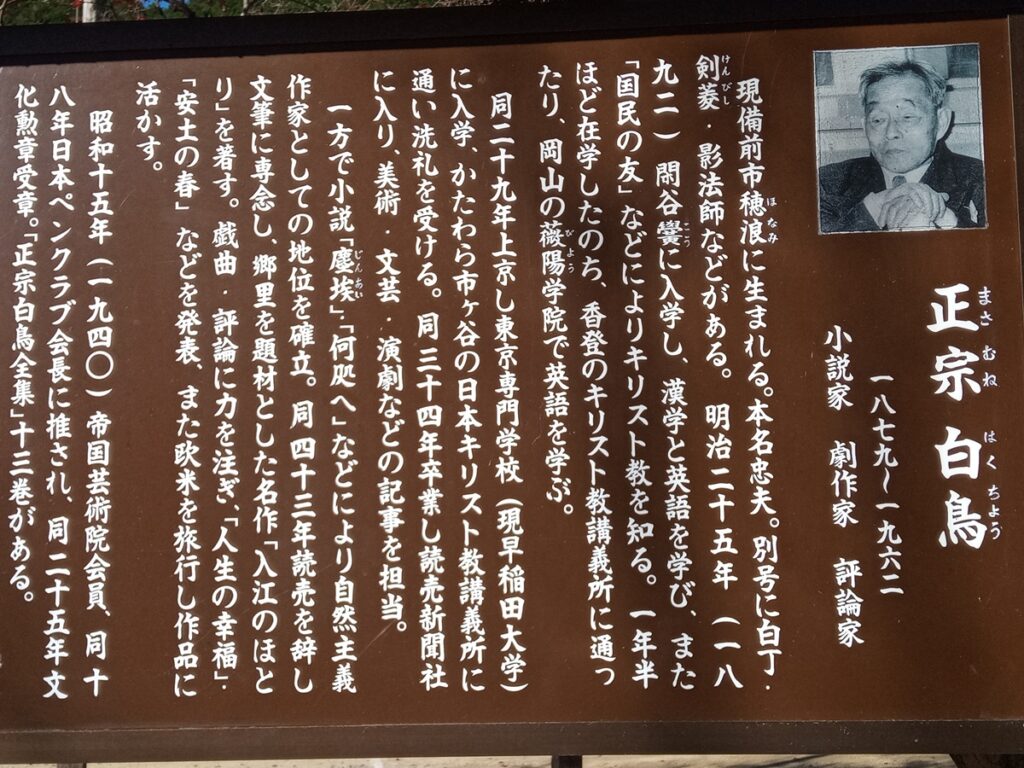

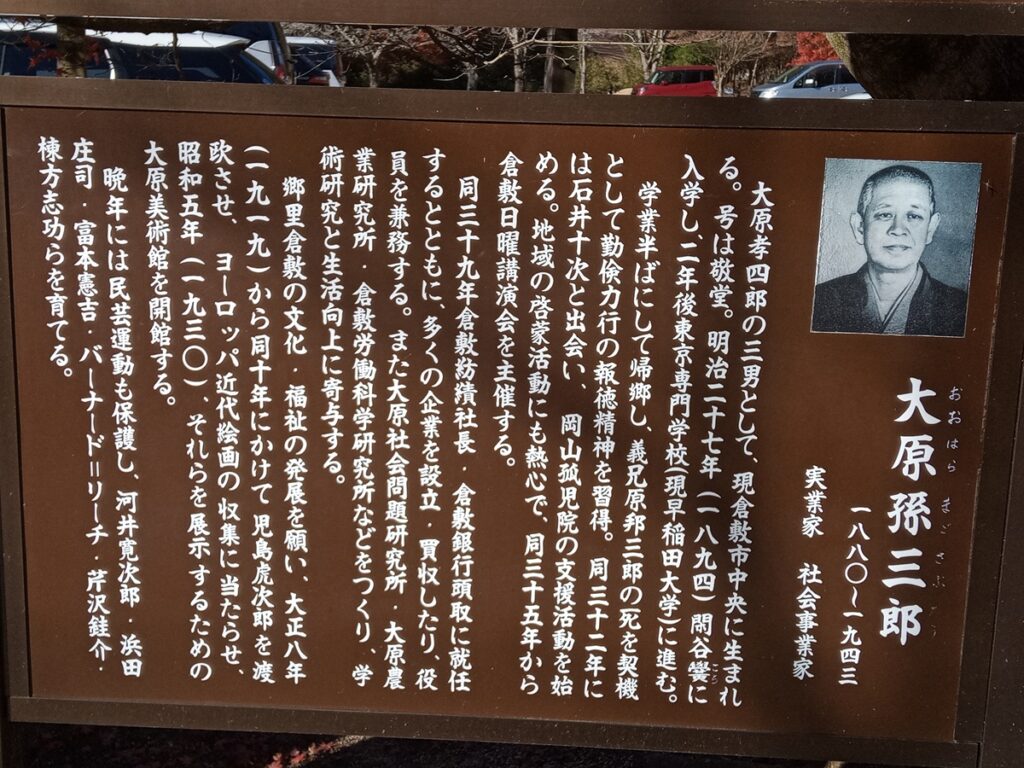

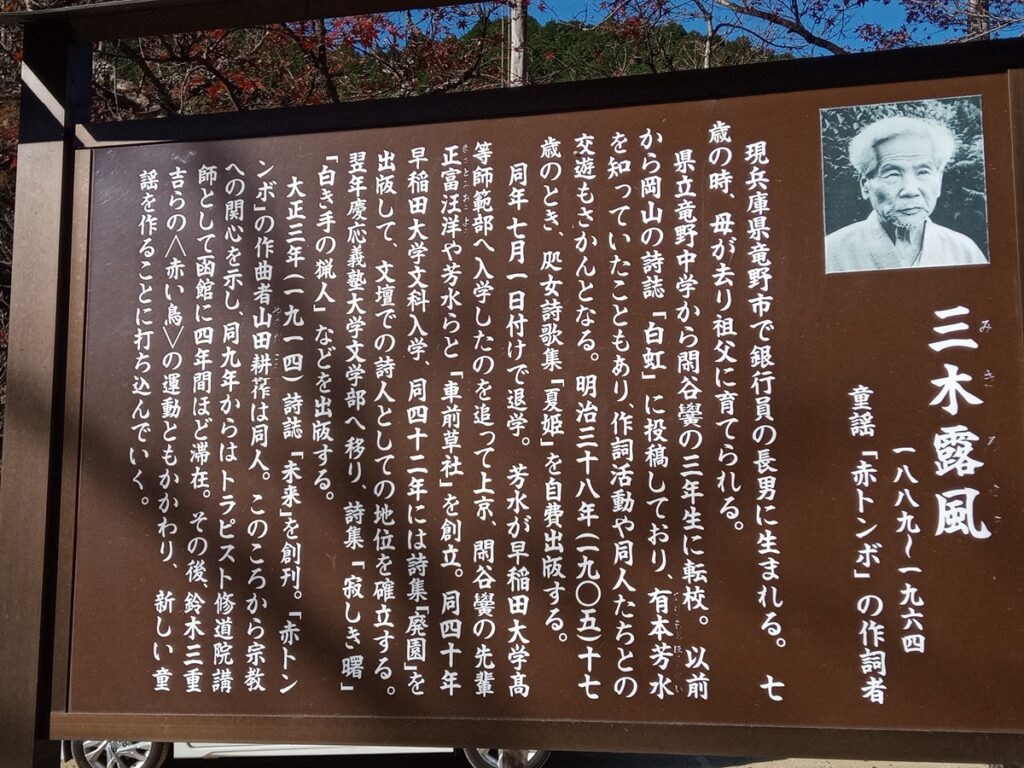

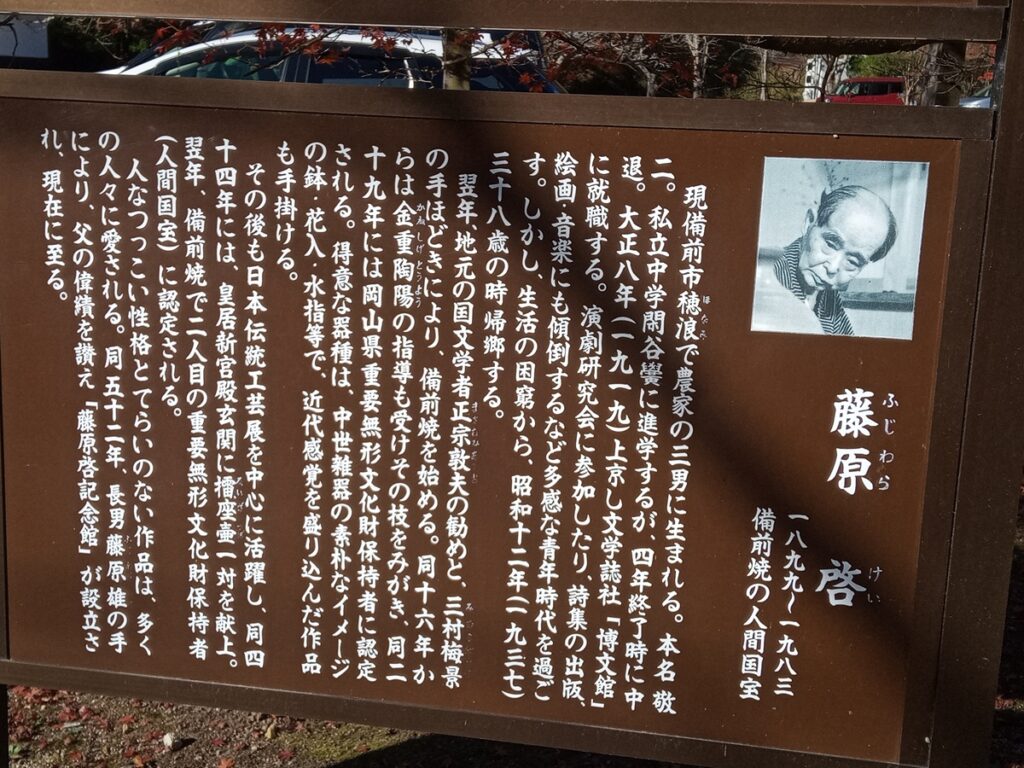

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。現代の「教育無償化」や「機会の平等」という言葉を聞くたび、私は江戸時代の片隅にある一つの学校を思い出す。それは、支配のためではなく、民を賢くするために造られた学校──岡山県備前市にある「閑谷学校」だ。

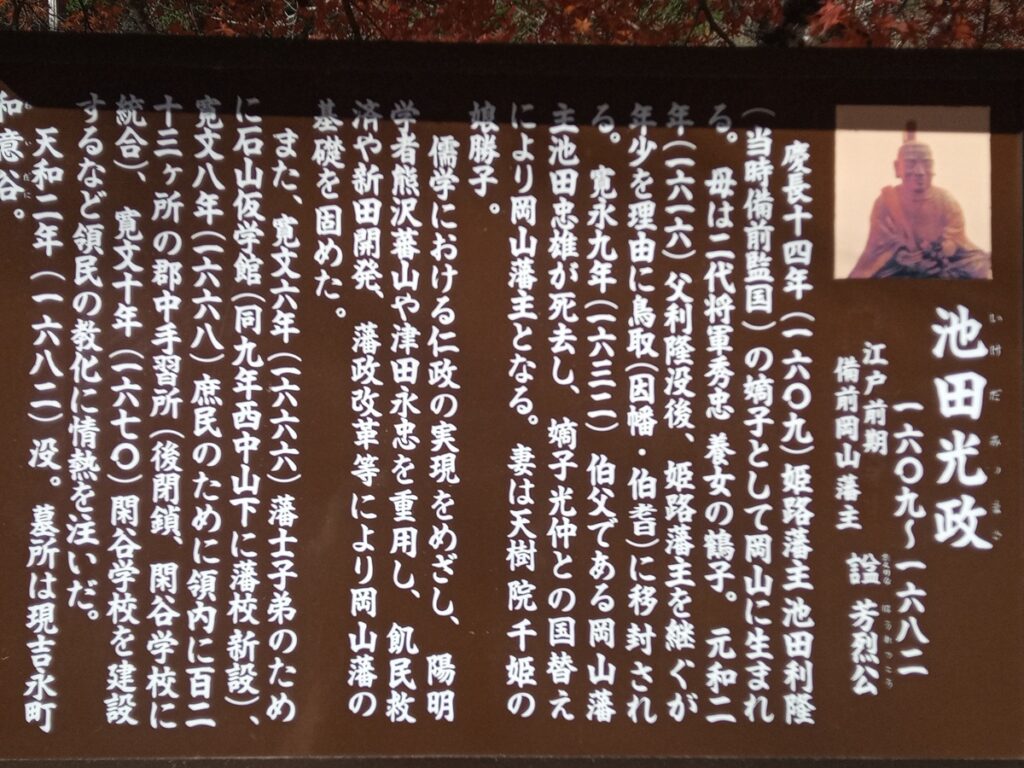

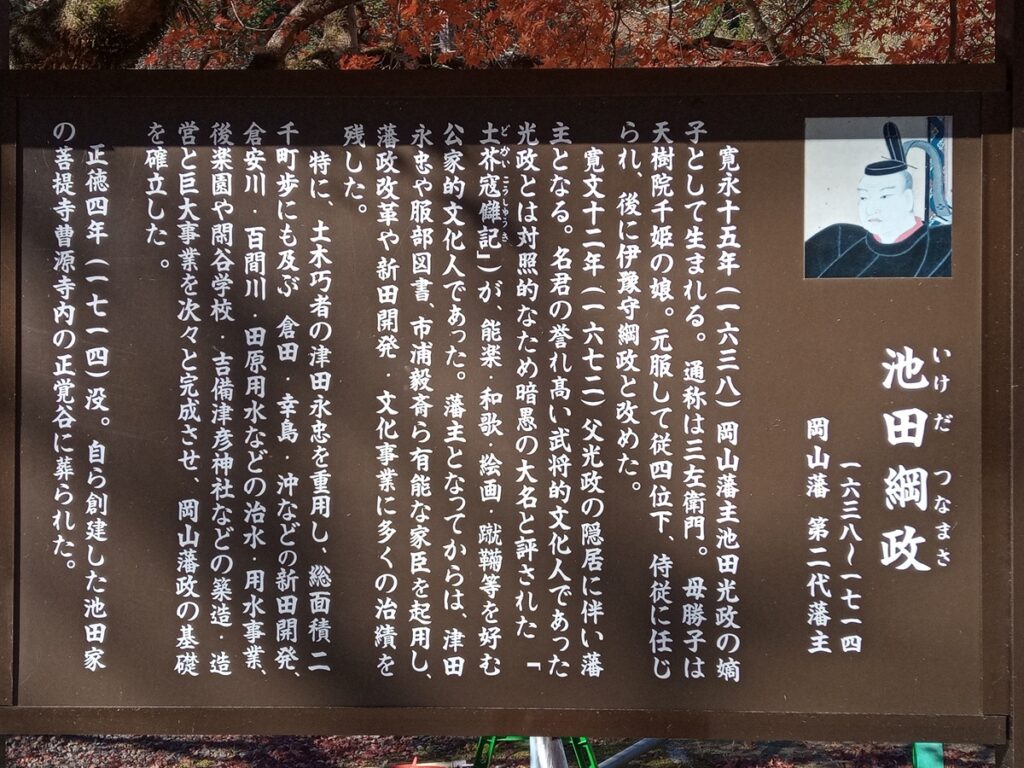

【第一章 光政の狂気と理想】

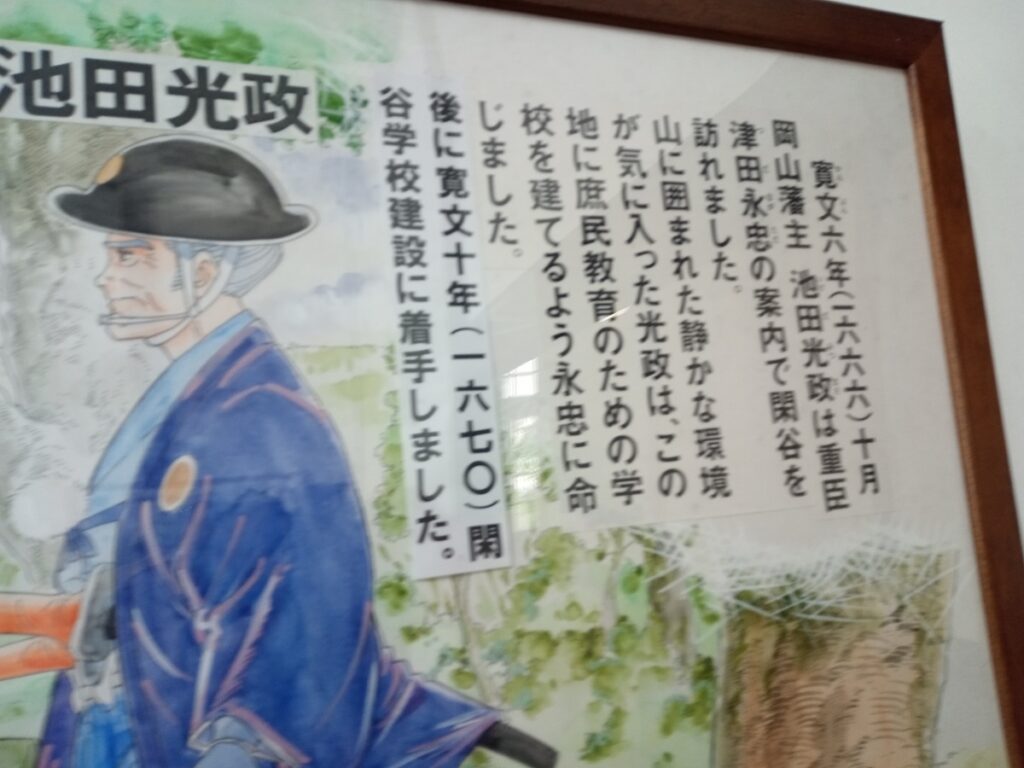

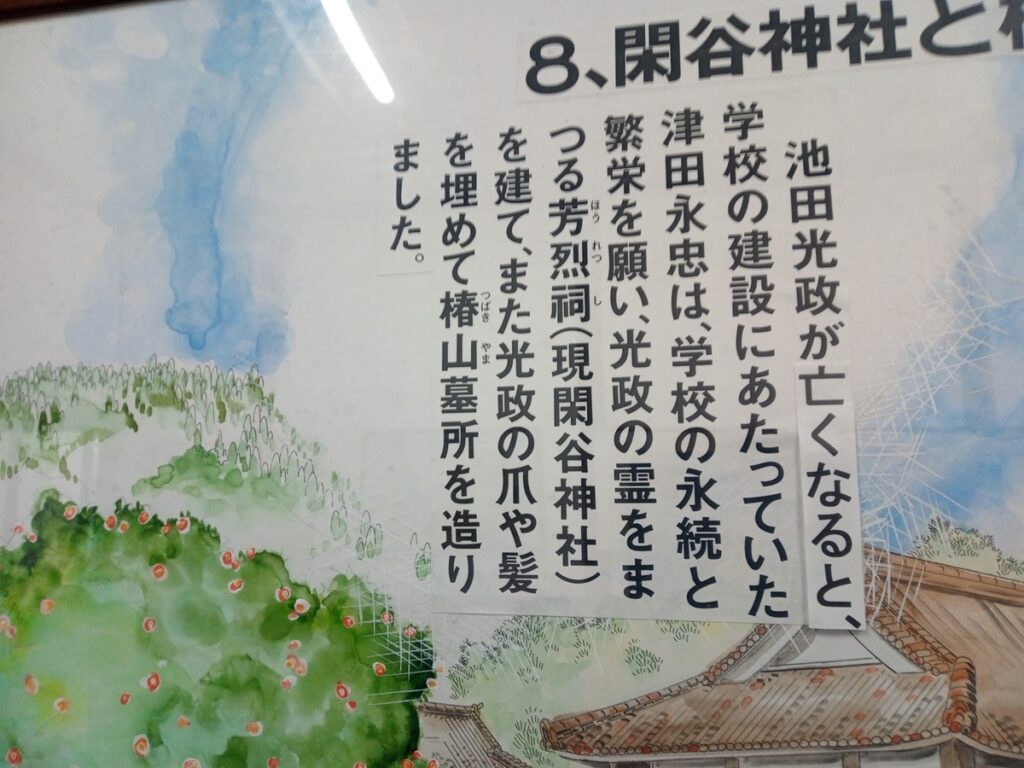

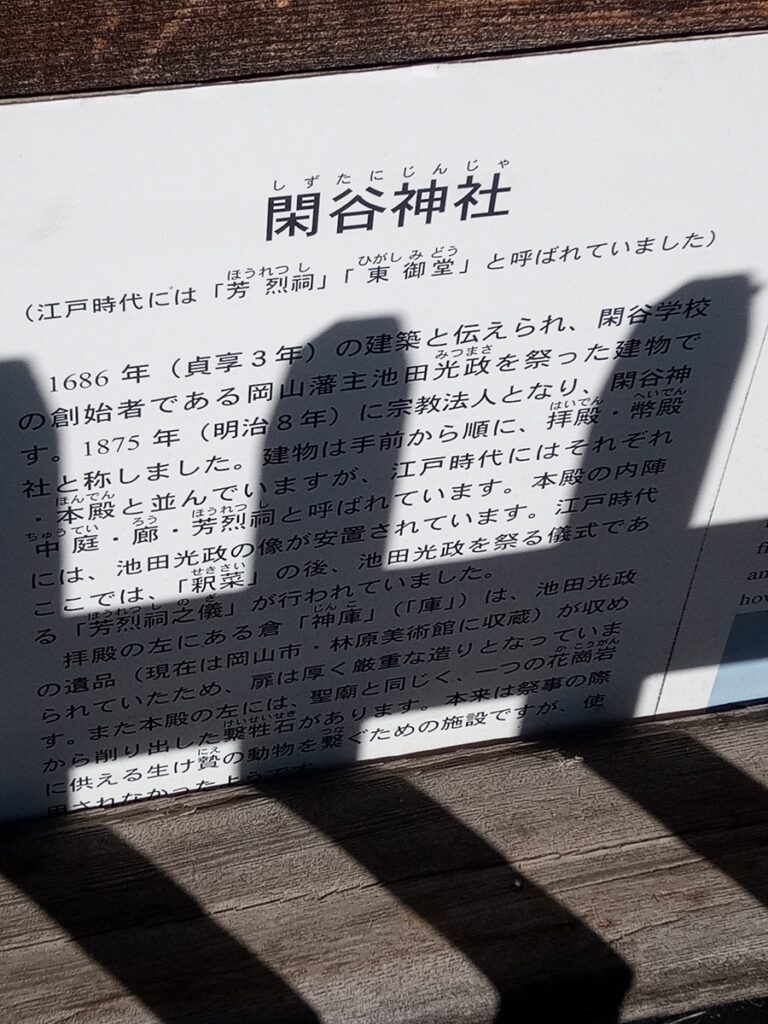

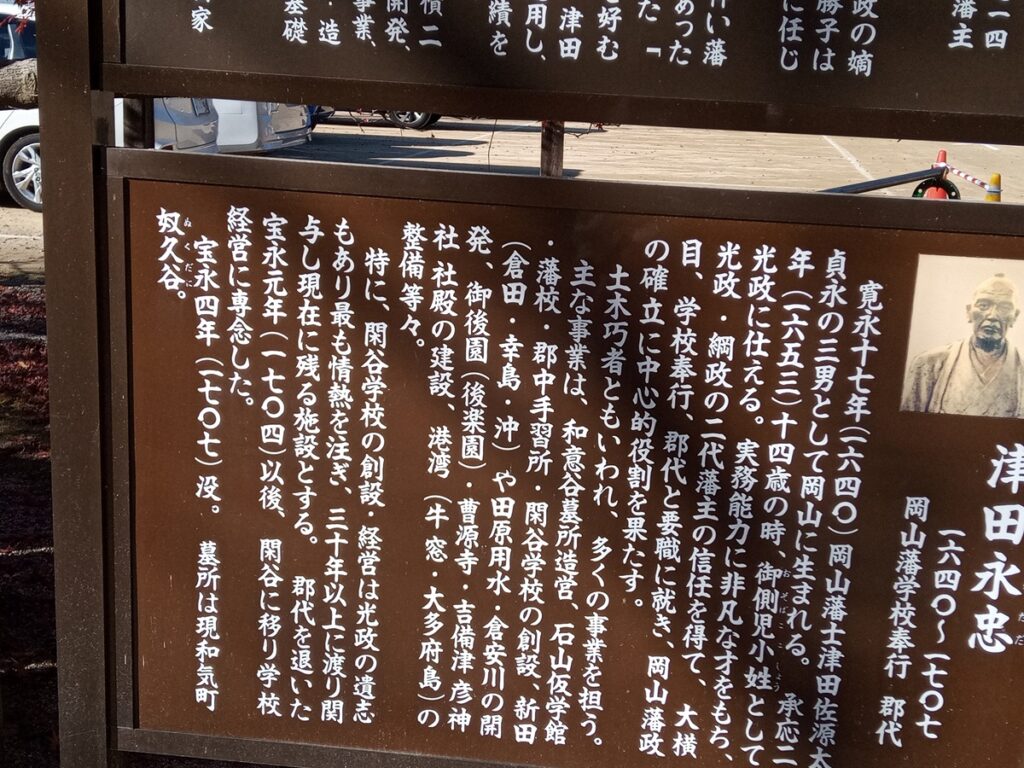

1670年、岡山藩主・池田光政は家臣の津田永忠に命じ、庶民のための学校を建てさせた。

「民を無知にして支配する」のが常識だった時代に、彼はあえて「民を学ばせよ」と言った。

藩主としては危険な思想だった。だが、光政は信じた。

学びは支配より強い。

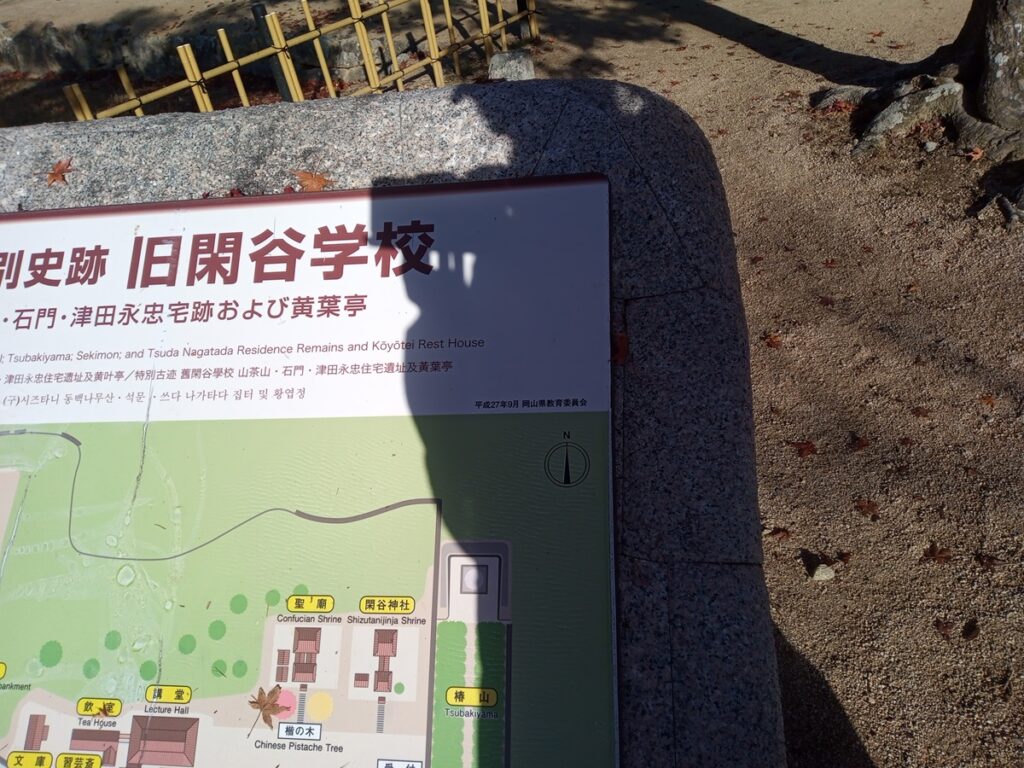

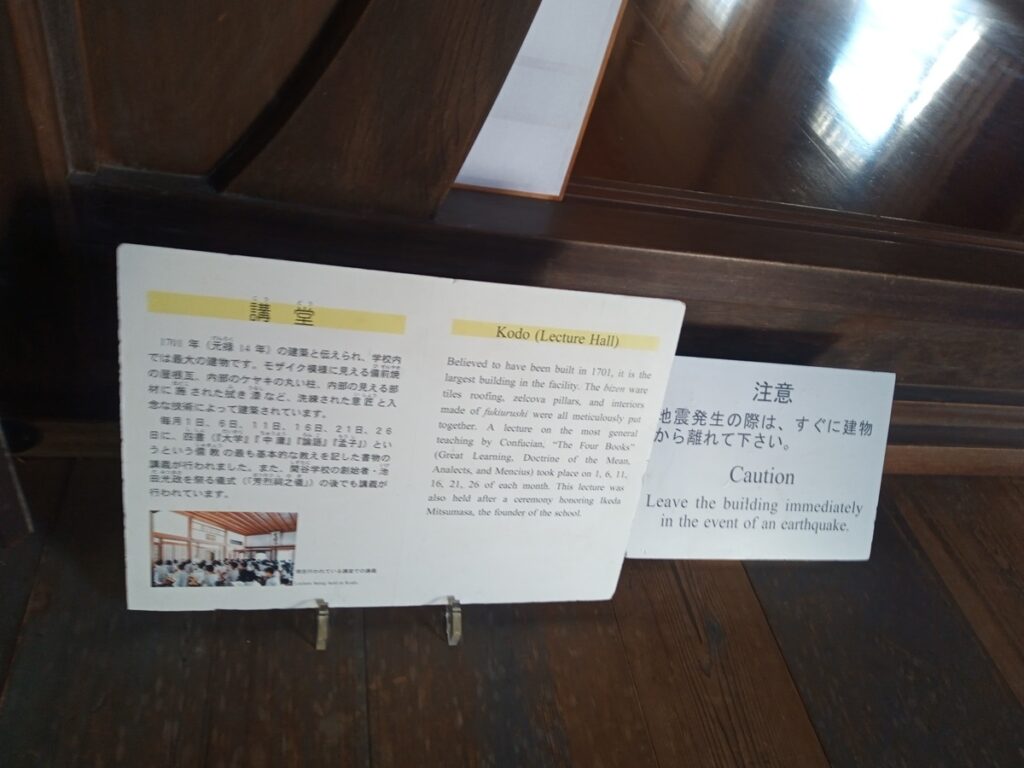

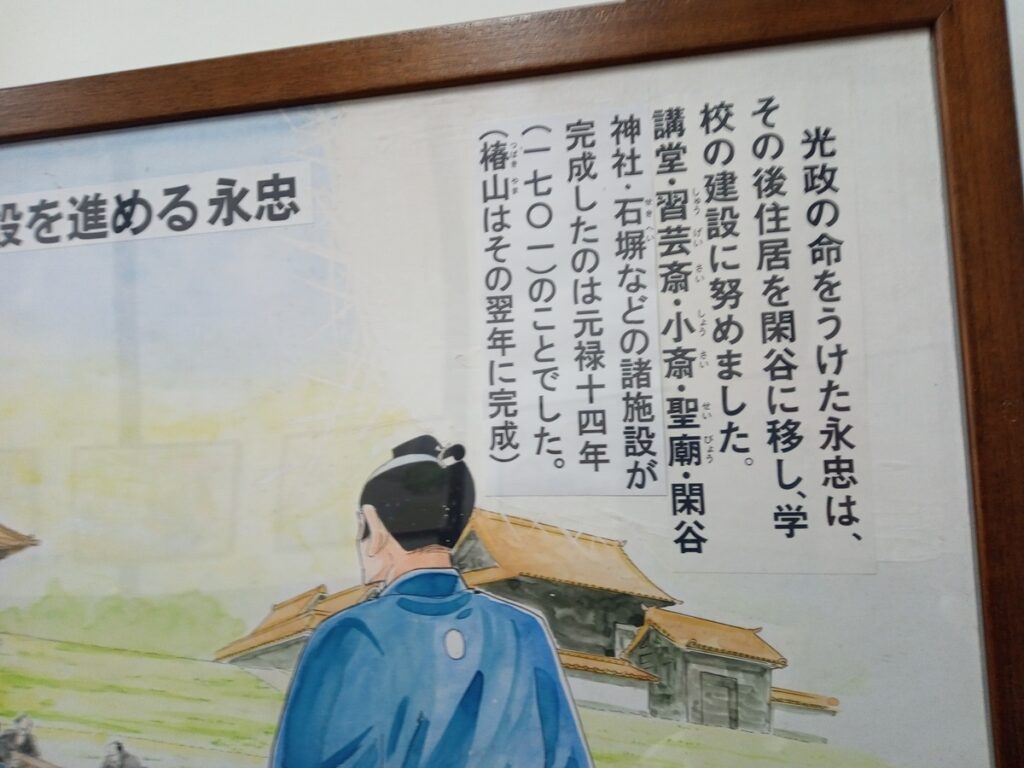

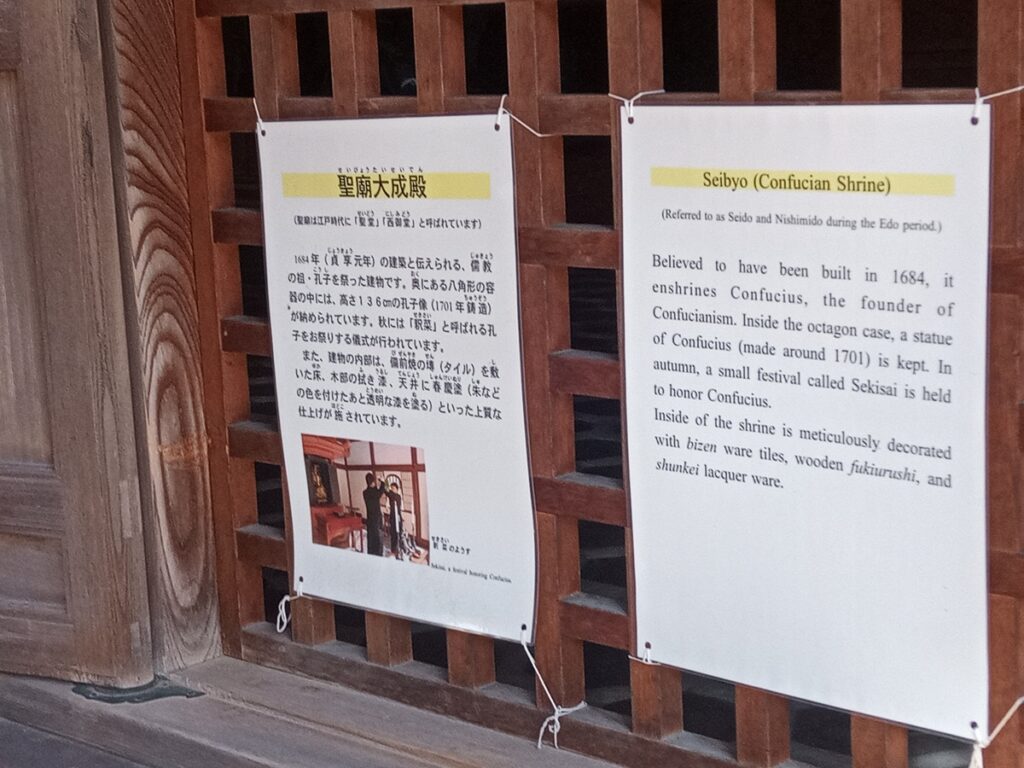

完成までに三十余年。1701年、ようやく「閑谷学校」は完成した。

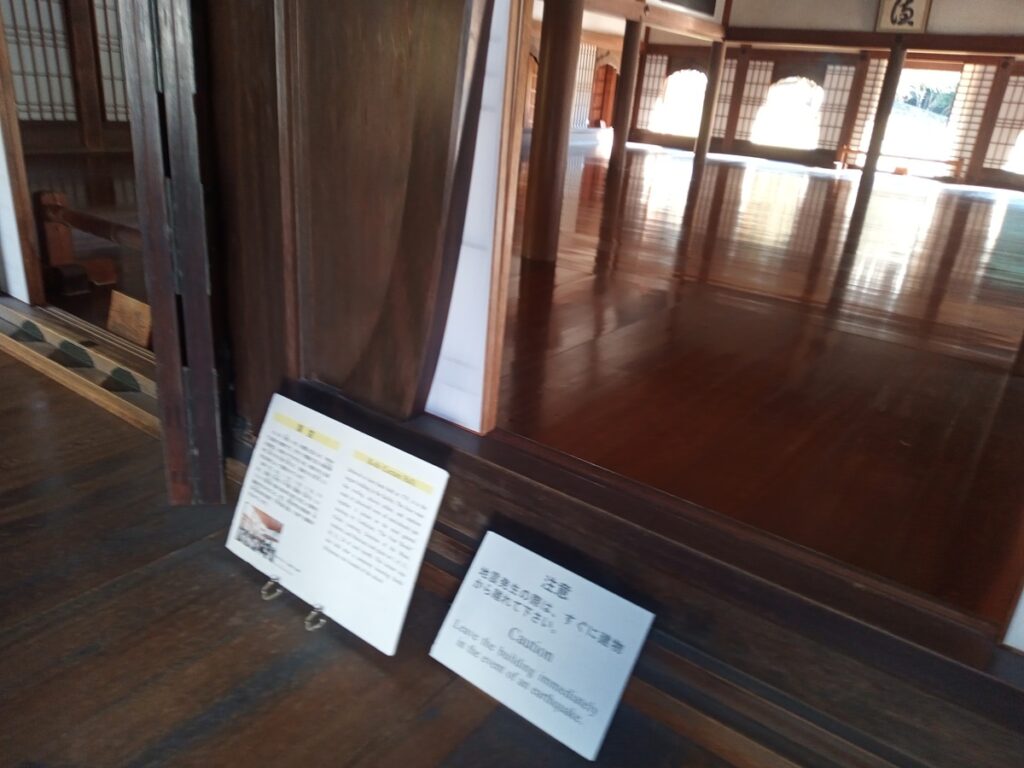

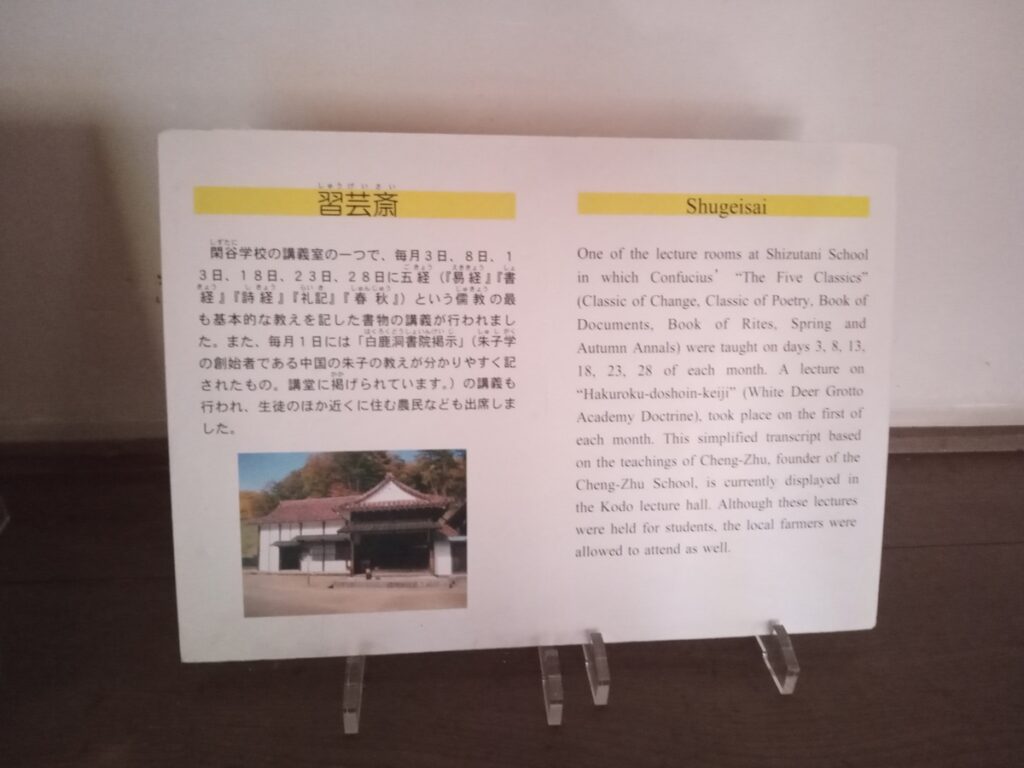

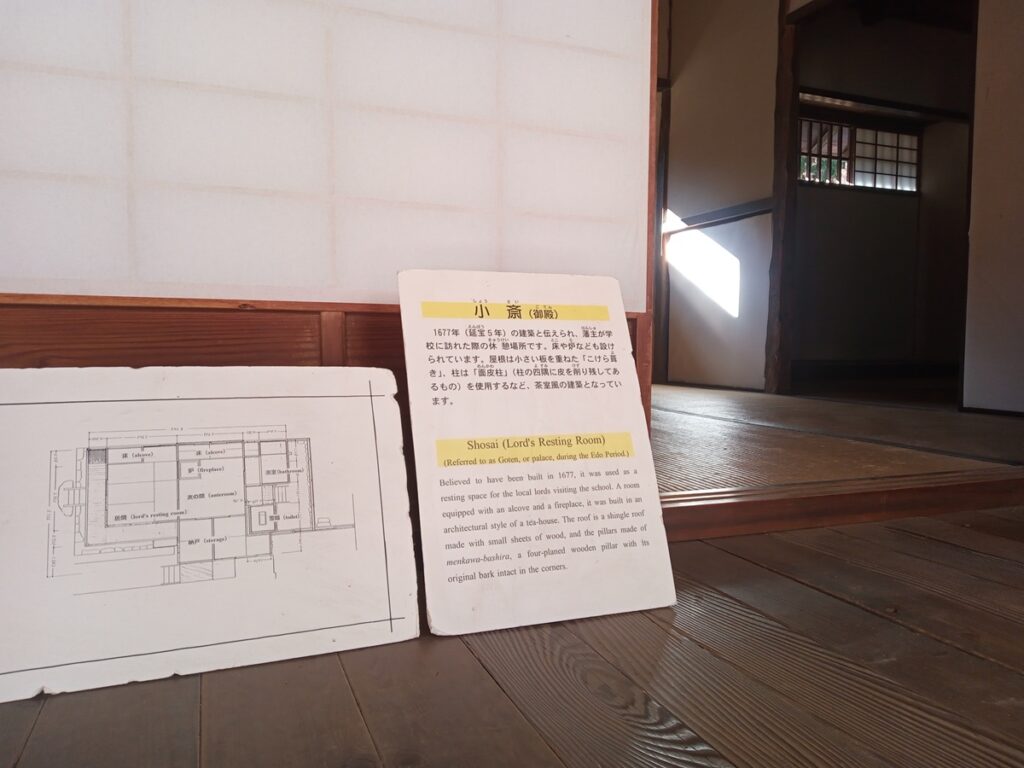

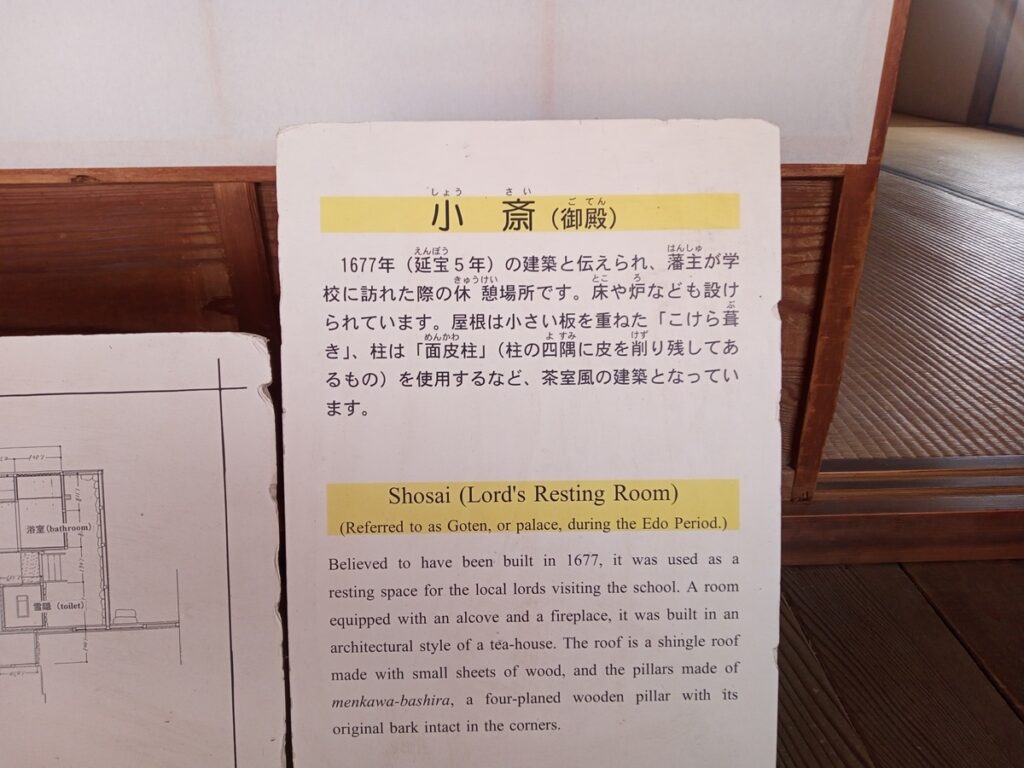

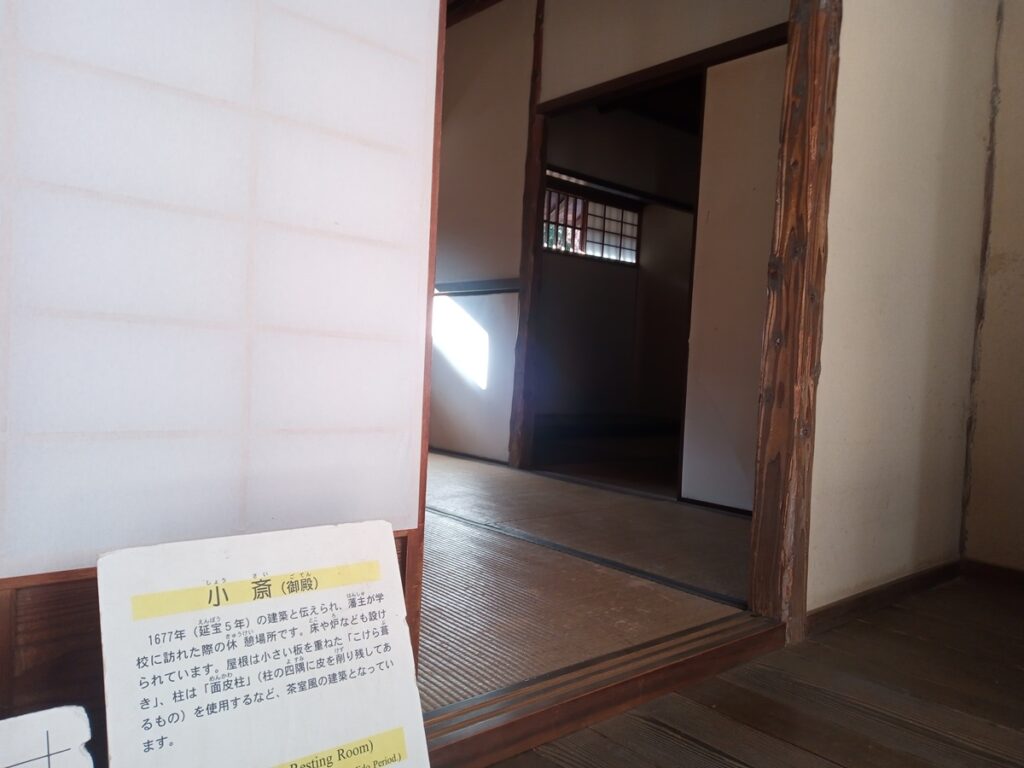

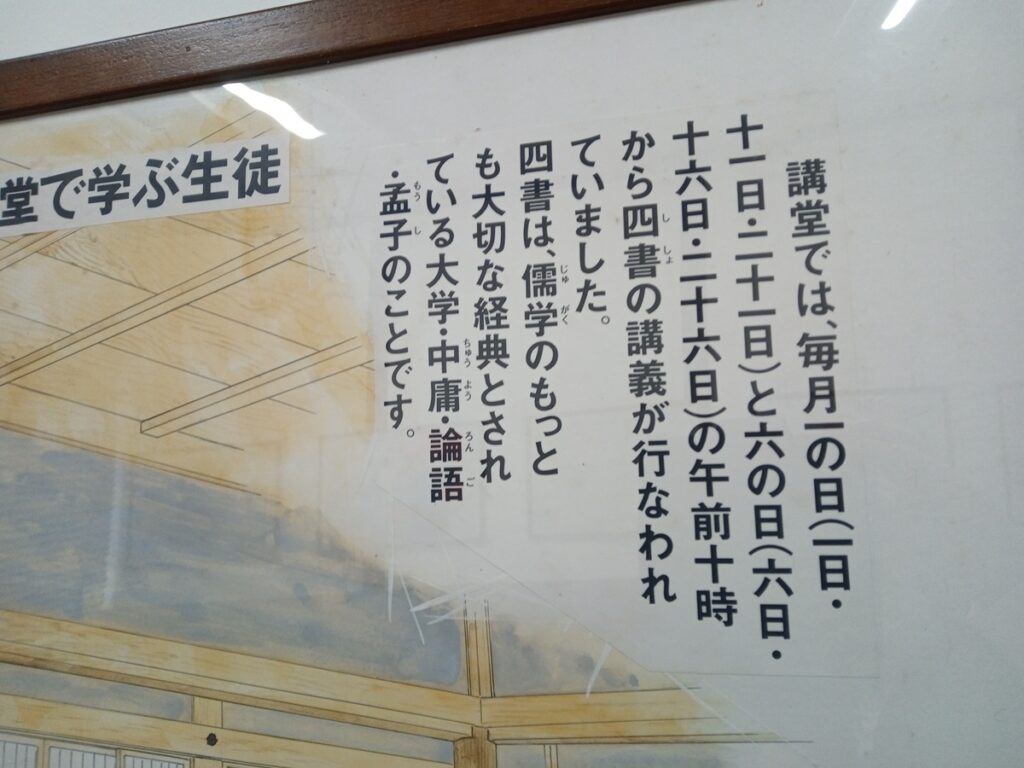

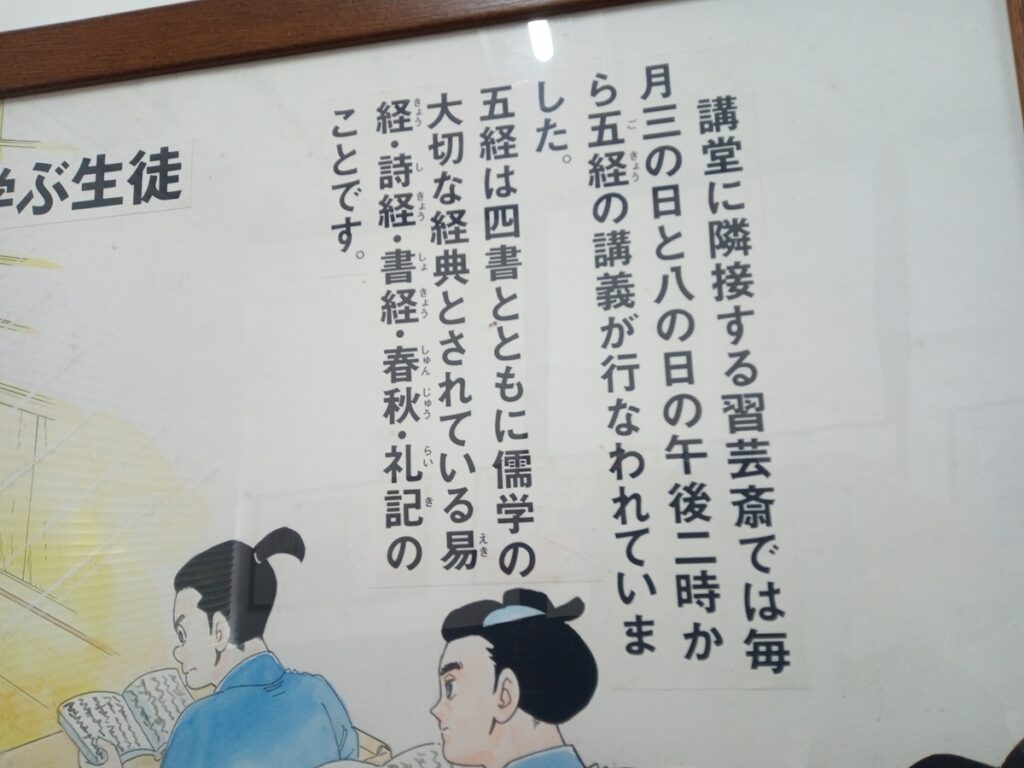

国宝の講堂、備前焼の瓦、漆塗りの床。

見た目の壮麗さ以上に異彩を放っていたのは、その理念だった。

身分を問わず誰でも学べる。農民の子も武士の子も、ここでは“ただの学ぶ者”だった。

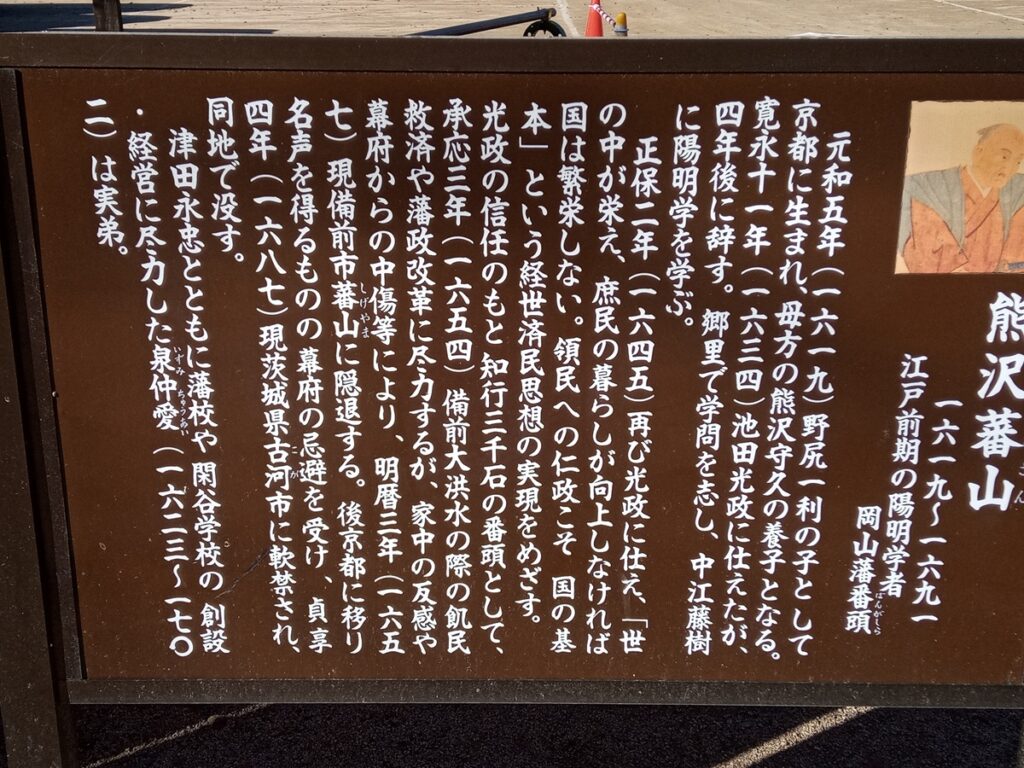

この思想の根底にあったのは、光政が親交のあった陽明学者・熊沢蕃山の影響だ。

陽明学とは、権力よりも“人の良知”を信じる学問。

「善悪を決めるのは上ではなく、己の心である」という危うい思想だった。

当然、幕府からは警戒された。

光政もやがて幕府に睨まれ、閑谷学校は形式上、朱子学を中心に据えるようになる。

だがその奥底には、“正しさは自らの心に問え”という陽明学の魂が息づき続けた。

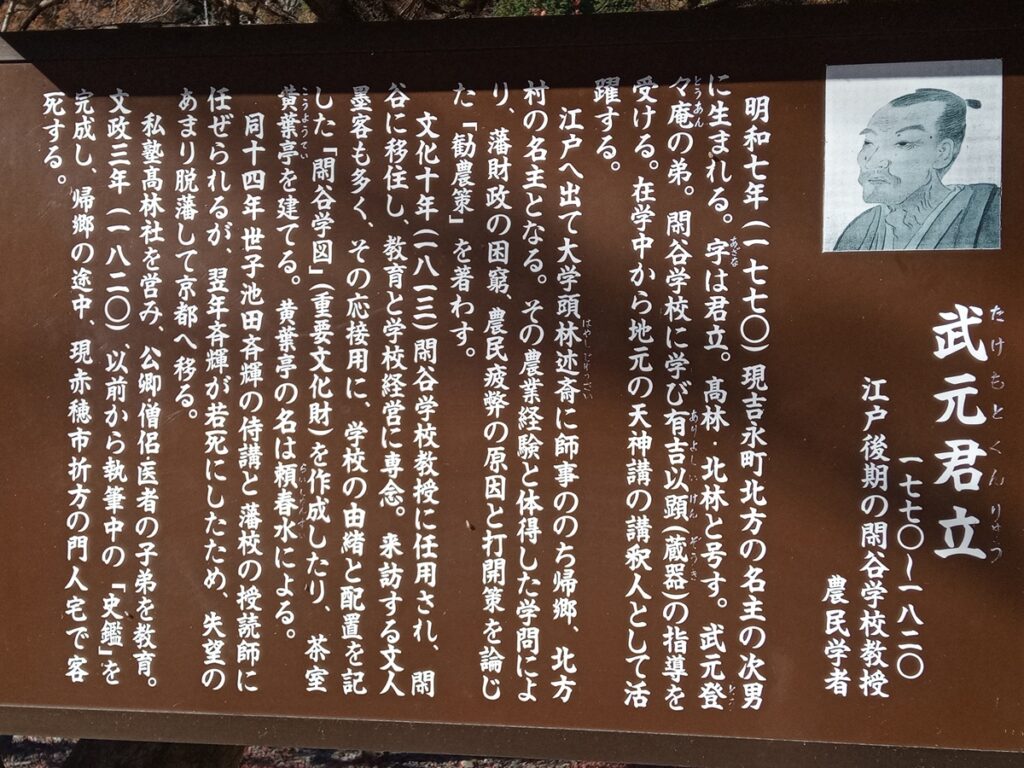

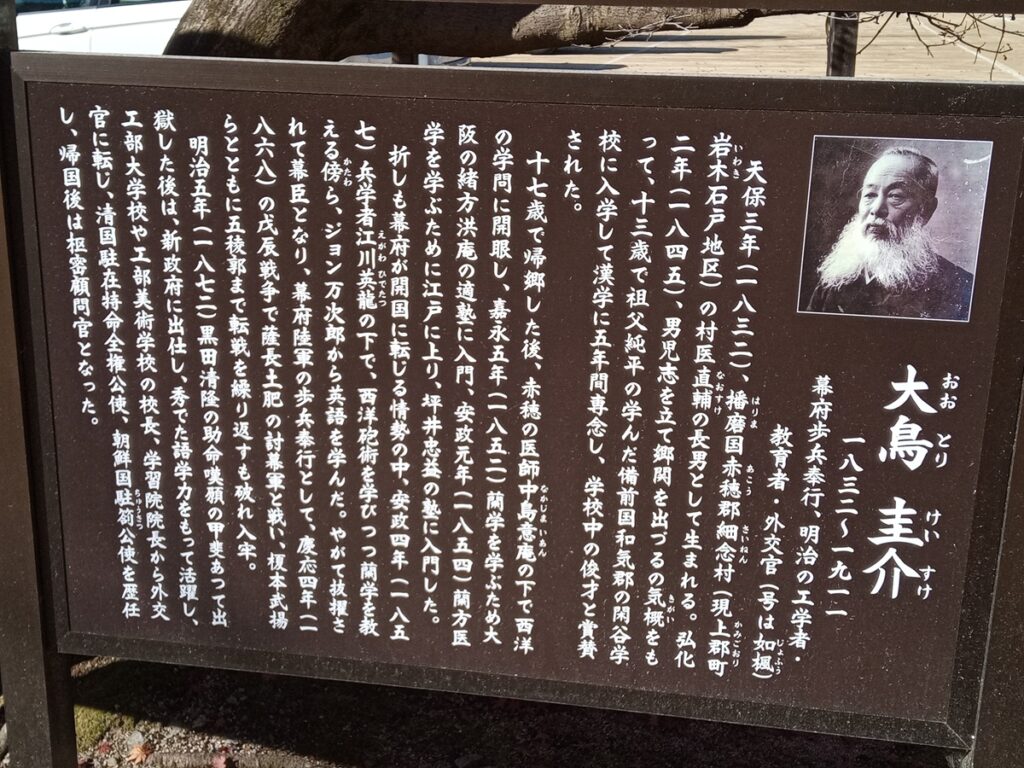

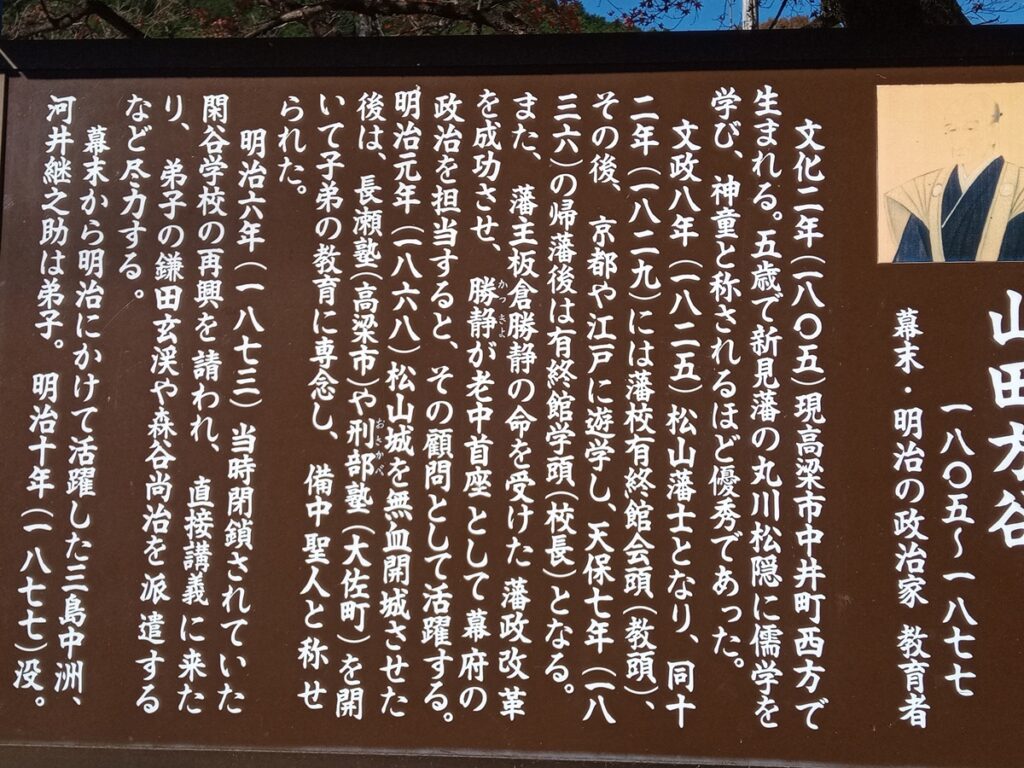

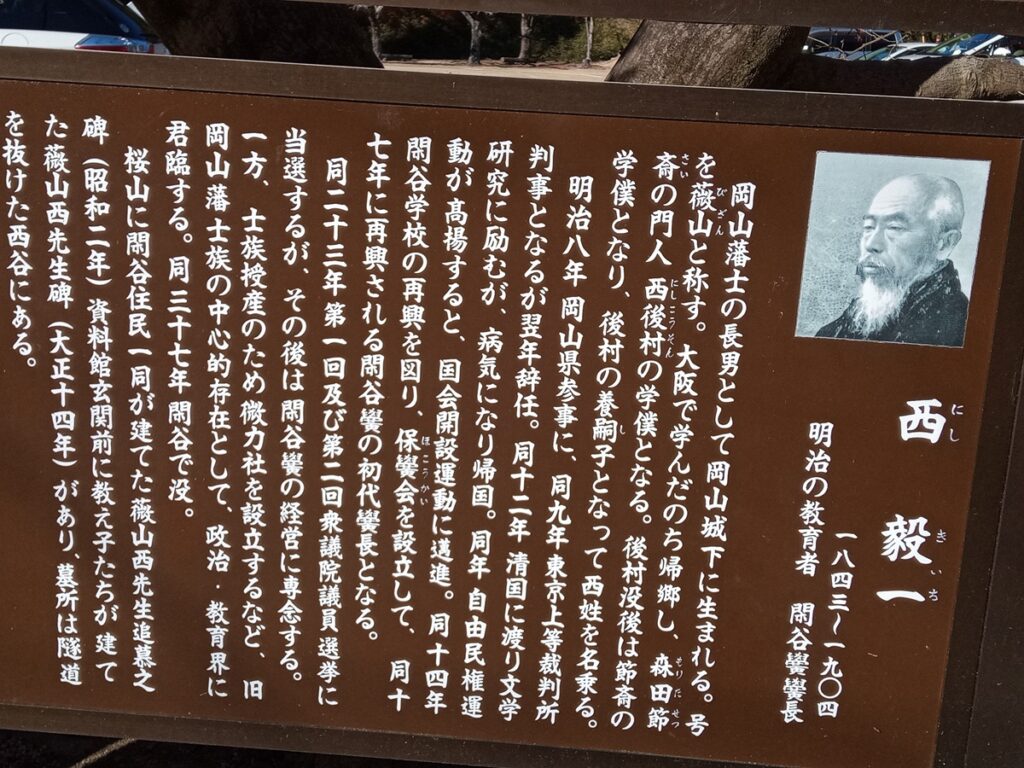

【第二章 山田方谷、理想を現実に変えた男】

それからおよそ150年後。

この地からほど近い備中松山で、また一人の異端児が現れる。

名を山田方谷。

彼は貧しい武家の生まれだった。

元は下級武士の家に生まれたが、父の死で家は没落し、貧農のような暮らしを送った。

母を早くに亡くし、父を失い、継母と弟を支えながらも学問を諦めなかった。

継母は冷たくもなく、むしろ彼の努力を支えた。

「学問で身を立てなさい、家計は心配するな」

──この一言が、後の日本史に残る改革者を生んだ。

やがて方谷は藩主・板倉勝静に抜擢され、備中松山藩の財政を任される。

藩の借金は10万両、利息だけで毎年9千両。

職人からも嘲笑される“貧乏藩”だった。

だが方谷は就任からわずか8年で、全ての借金を返済し、さらに10万両の余剰金を生み出す。

上杉鷹山が100年かけて達成した改革を、たった8年でやってのけた。

しかも血も涙もない帳簿の魔術ではない。

百姓の餓死を出さず、娘の身売りをなくした上での再建だった。

方谷は数字よりも“誠実な政治”を貫いた。

自分の俸禄を中級武士並みに抑え、全収支を公開。

彼をねたむ家臣たちの暗殺計画すら、護衛もつけず平然と歩いた。

恐れではなく、信義で人を従わせた男だった。

【第三章 教育者としての遺言】

改革を終えたのち、明治新政府から大蔵大臣就任を求められても、方谷はすべて断った。

「官職よりも人を育てる方が国を救う」

そう言って私塾を開き、子弟教育に尽くした。

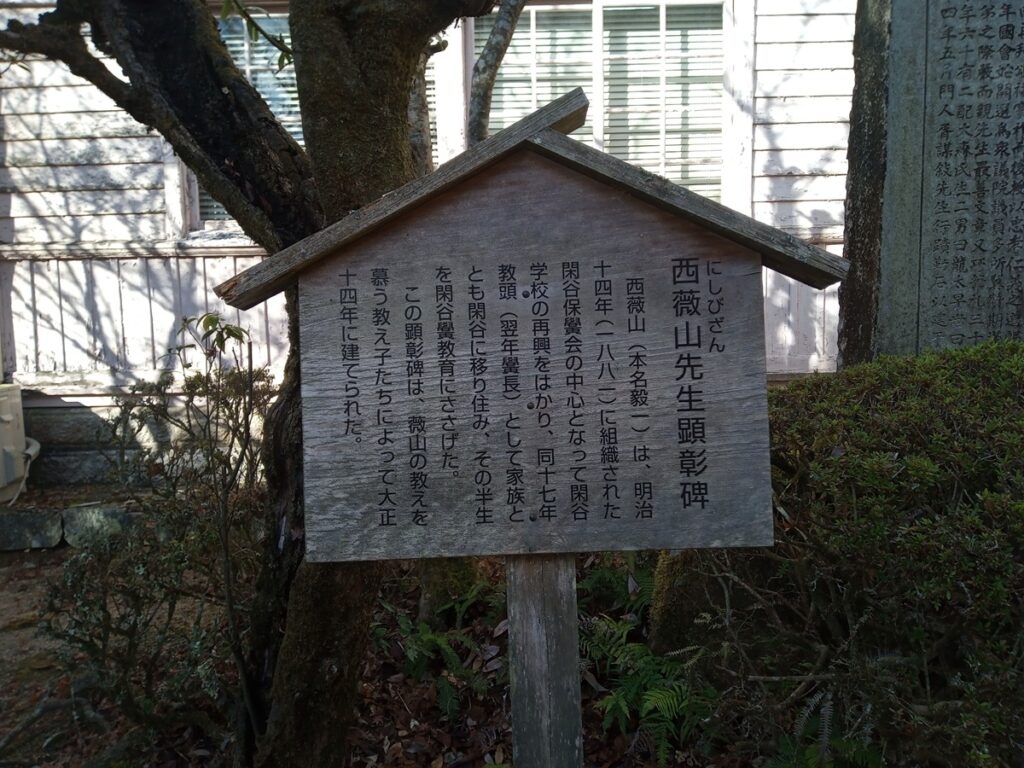

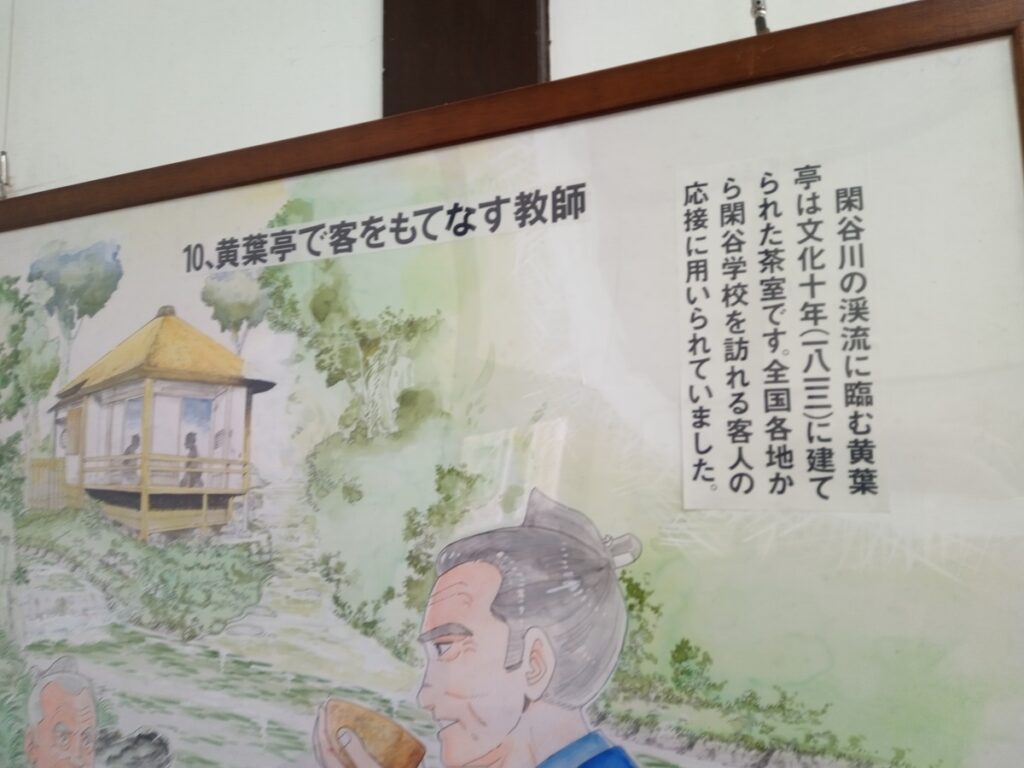

明治6年、池田慶政に請われて再建された閑谷学校の教壇に立ち、陽明学を教えた。

73歳で没するまで、方谷は“理想を語る人”ではなく“理想を運用する人”であり続けた。

【第四章 鷹山と方谷──二つの理想の行方】

上杉鷹山の改革は「民のための道徳」、

山田方谷の改革は「民を生かす合理」。

どちらも民を救った。だがそのアプローチは正反対だった。

鷹山は「正しいことを信じた人」、

方谷は「正しいことを結果で証明した人」。

歴史は後者を忘れがちだ。

きっと、人は“心に響く善”の方を覚えやすいからだろう。

だが私は思う。

理想を“語る”より、“運用”した者こそが本物だと。

その証が、閑谷の教壇に立った老いた方谷の背中に、静かに宿っていた。

今、閑谷学校の漆の床に映る空を見上げると、

そこに山田方谷の姿がゆらりと揺らめく気がする。

理想は、燃えるように叫ぶものではない。

磨き抜かれた床のように、静かに、しかし確かに光を返すものだ。

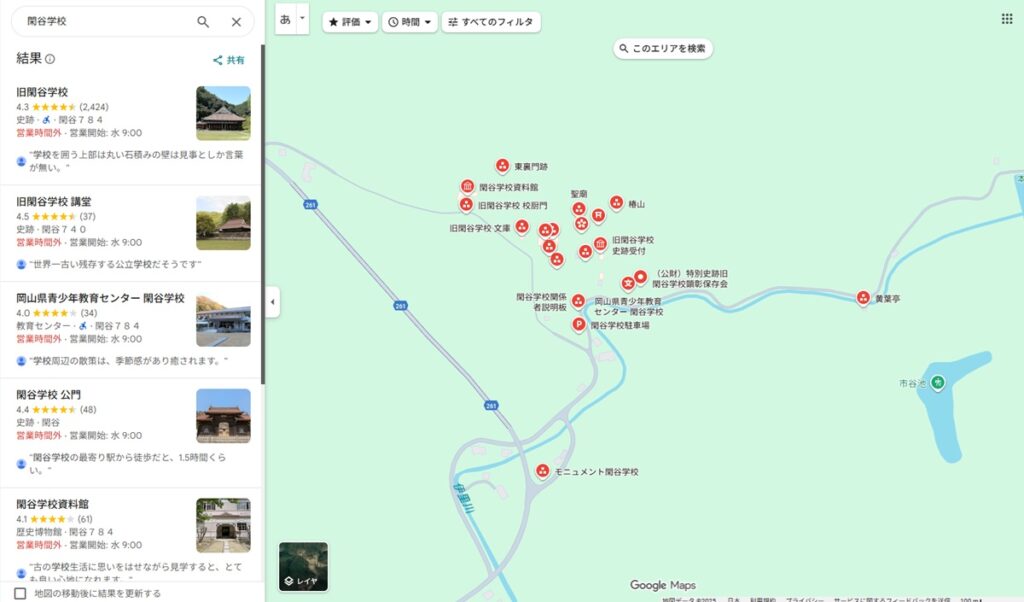

所在地:岡山県備前市閑谷784

アクセス:JR山陽本線「吉永駅」から車で約10分。

Googleマップ:閑谷学校

周囲には備前焼の窯元や古い町並みも残る。

見学後は、方谷が歩いたであろう道筋をたどりながら、

“理想を現実に変える力”とは何か、少し立ち止まって考えてみたい。

閑谷学校 写真一覧

コメントを残す