🍁 京都府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。

現在、木津川市木津大谷に鎮座する岡田国神社は、

明治11年(1878年)に明治政府によって、**延喜式内社「岡田国神社」**と改称された歴史ある神社。それ以前は「天神社」と呼ばれ、木津郷の五か村(大路・千童子・枝・小寺・南川)の氏神として信仰されていました。

創建はなんと659年、斎明天皇の御代。主祭神は生国魂命(いくたまのみこと)。

さらに平安時代には菅原道真公が合祀され、天神宮や木津駅惣社天神社と称されるようになり、天慶元年(938年)には八幡神(気長足仲彦命・気長足姫命・誉田天皇)も相殿に祀られることとなります。

……と、ここまで読むと、

「うわ~由緒ありまくりやん。これはさぞかし立派な場所なんやろうなぁ」と思うでしょ?

ところがどっこい。

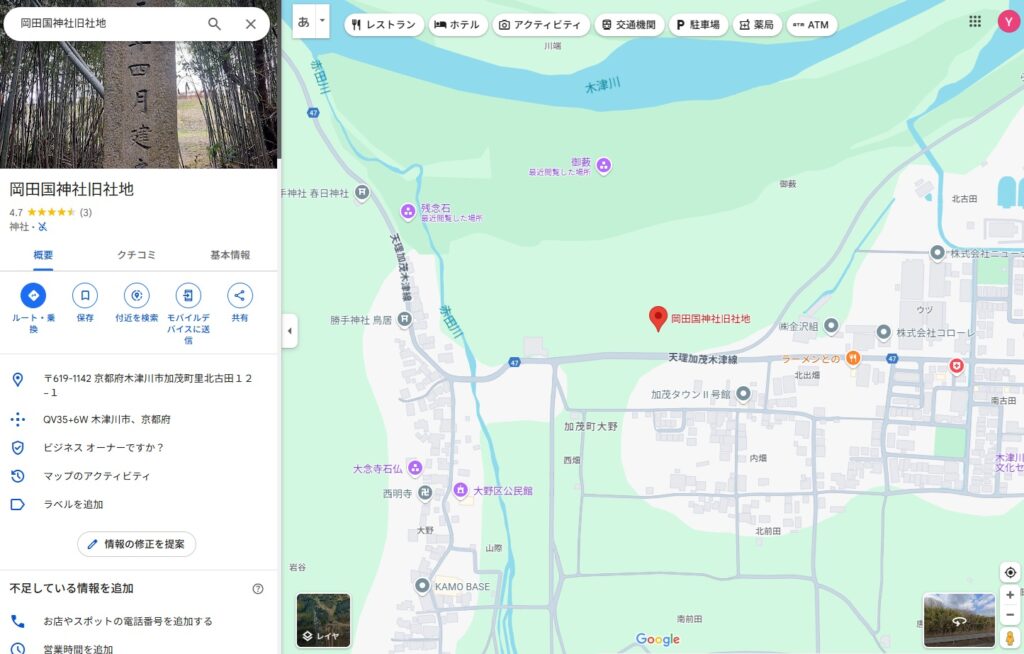

実はその旧社地――岡田国神社旧社地とされる場所が、木津川市加茂町里北古田に残っております。しかも、今もGoogleマップに“史跡ピン”があるのに、現地はただの草木ボーボー地帯。

「このへん、神域だったんやで……」と言われても、

道行く人が「え? どこが?」と戸惑うこと請け合いの現状。

だって、目印ゼロ。石碑らしき物もパッと見では見つからず、ただただ自然が暴走中。

Googleマップで徒歩1時間18分と表示されるこの旧社地、

「社地=神社の神聖な領域」と聞けば、ロマンを感じずにはいられない。

が、目の前の景色はただの緑色の勢力による圧倒的制圧状態である。

ネット検索をしてみると、昔はもう少しマシだったのか、

手入れされた草むらの中に、かろうじて見える「岡田国神社旧社地」と刻まれた小さな碑の写真が掲載されていたりする。

でも、今となってはそれも幻のよう。

もしかして、昔は市が定期的に草を刈ってくれてたのか?

いや、もう何年も放置されてるんじゃ……?

藤堂高虎供養碑にしても、残念石にしても、そしてこの旧社地にしても――

木津川市さん、ちょっと史跡の扱い雑すぎませんか!?(笑)

歴史はある。由緒もある。でも現場はボーボー。

今回も、そんな“歴史と草のギャップ”をお届けしました。

目に見えないロマンを信じて、今日もまた、草むらの中に足を踏み入れる我らである。ww

ここが本来の岡田国神社──そう聞くと、なんだか神聖で歴史ロマンが溢れそうですが、現地は草の勢力が圧倒的優位。神も通れぬ勢いでボーボーです。とはいえ、場所だけは知っておいて損はなし。地図、ご覧ください。

行けるかどうかは時期と運と装備次第。草をかき分けるその一歩に、神の加護がありますように。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

岡田国神社旧社地 写真一覧

コメントを残す