🍁 京都府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。上狛には「大里(おおさと)」という通称があります。ここには、かつて環濠集落だった時代に使われていたという、本物の共同井戸が今も残されています。

その名も「大里環濠集落大井戸」。おお、なんだか重要そう!……と思いきや、現地を訪れるとちょっと衝撃の光景が広がります。

■ どう見ても“ただの民家の庭”

そう、この大井戸、今やどう見ても「完全にフツーの民家の敷地内」にあるんです。

しかも、井戸のすぐ横にはその家の壁。まるで、井戸と建物が相思相愛で寄り添っているかのような密着ぶり。

いやいや、これ史跡ですよ!? と思わず突っ込みたくなりますが、現実はなかなかハードルが高い。

■ 見たくても見れない井戸

そのお宅には、今も普通に人が住んでいる様子。井戸は敷地の奥にあるため、 せいぜい「10歩くらい」は進まないと見えない位置にあります。が、もちろん勝手に入るわけにはいきません。

ピンポンして「すみません、井戸だけ見せてください」と言うのもなかなか気が引けますし、 結局、遠くからズームで井戸を撮影するしか手段はありませんでした。

なんとも、歴史ファン泣かせの井戸です。

■ シュールすぎる“史跡in民家”

かつて地域を潤したはずの大井戸が、いまや「一民家の裏庭」状態。

看板こそ立ってはいるものの、「ここが歴史の現場です!」という情熱や工夫はまるで感じられません。

公共化して観光資源にするとか、せめて立ち入り可能な整備がされていればなぁ……。

本当に、もったいない話です。

■ 木津川市さん、史跡の扱い……雑すぎませんか?

思わず愚痴も出ます。木津川市さん、史跡の扱いがどうも雑!

最初は「山城国一揆の歴史をなるべく封印したいのかな?」と勘ぐってみたものの、 加茂にある藤堂高虎ゆかりの史跡も同じようにぞんざいな扱いを受けていることから、 **これは陰謀というより、単なる“史跡リテラシー不足”**なのでは……というのが現時点での結論です(知らんけど)。

市議会の方々も特にこの件に触れる様子もなく、町おこしに山城国一揆を活用しようという動きもナシ。

これだけ面白くてインパクトのある歴史があるのに、活かさないのはもったいなさすぎる!

井戸は、かつて人々の命と暮らしを支えた“水の中心”でした。

今は静かに、住宅の隅で眠っている大井戸。でも、私たちが歴史を掘り起こせば、また人々の注目を集める日が来るかもしれません。

とりあえず今は……ズーム撮影で、遠くからそっと手を合わせましょう。

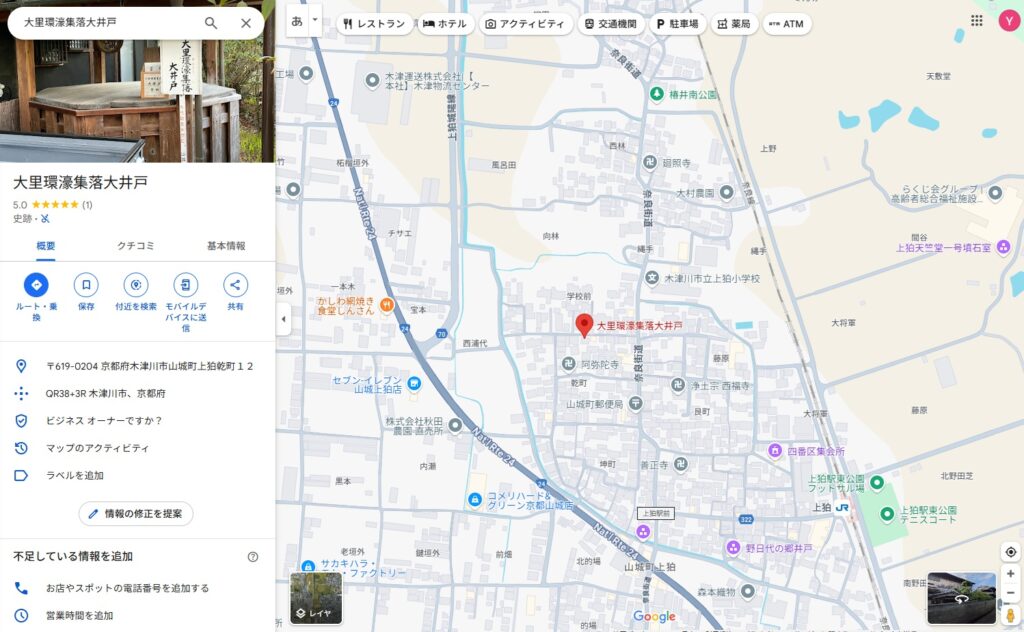

「えっ、これが史跡!?」と驚かずにはいられない、民家の中の大井戸。

でも、だからこそ位置をきちんと確認しておきたいところです。

この地図では、井戸のある場所と周辺の環濠跡の位置関係をざっくり掴めるようになっています。

実際に現地を歩いて、かつての“水と暮らしの拠点”に思いを馳せてみてください。

大井戸を見に行く際は、くれぐれも敷地に勝手に立ち入らないようにご注意を。

遠くからでも、かつてこの地に暮らした人々の営みはじんわり伝わってきます。

地図でイメージをつかんで、歴史の中に埋もれかけた記憶に、ちょっとだけ光を当ててみましょう。

集落の中心に置かれたこの大井戸。水の確保は命の確保。

そんな生存への意識が、やがて“団結”へと姿を変えていく。

👉国ごと自治してしまった!? 山城国一揆の真相はこちら

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

大里環濠集落大井戸 写真一覧

コメントを残す