🌊 大阪府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。

意賀美神社には鳥居が2つあります。行きの参詣でのぼったこの鳥居は、神社の裏手にでる参道。意賀美神社は万年寺山の中腹にあります。長い階段をのぼりちょっとした山登りをすると神社入口に、「皇祖遥拝所」と「明治神宮遥拝所」 が。社殿こそはないものの綺麗に手入れされ鳥居もたっています。このような遥拝所がある神社はなかなかに見たことが無いように思います。

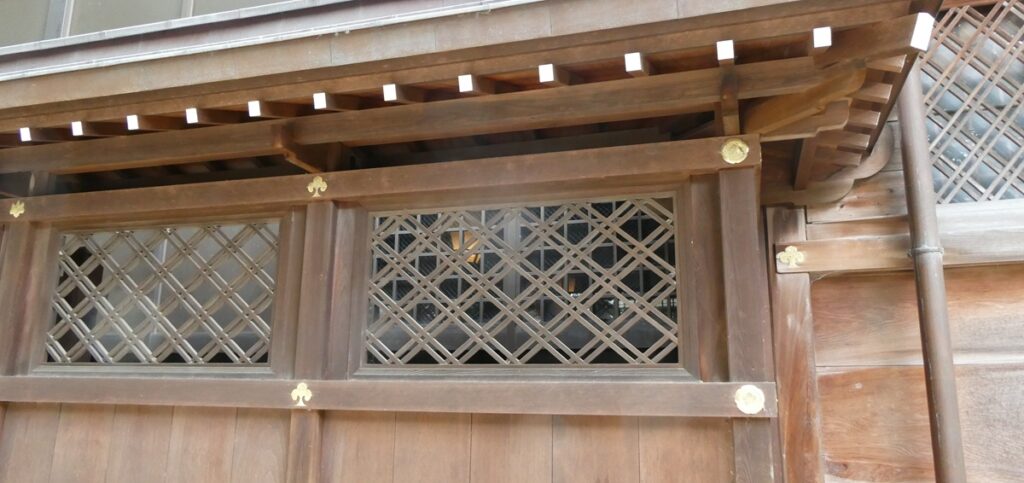

境内では古い社殿にところどころについている金具がオシャレで見惚れてしまいました。

本殿の建築は室町時代。大阪府最古の春日造りの建造物として国の重要文化財に指定されています。

意賀美神社はスピリチュアル界では、ゼロ磁場空間と言われていて、本殿2,3段目の階段で方位磁石がグルグルと回転すると噂されています。そのためか、方位磁石を片手に訪れる人も多く、ちょっとした観光スポットになっています。

ゼロ磁場についてはこちら。

その他に、意賀美神社で有名なのは、算額が奉掲されていること。

算額とは江戸時代に流行したはやりものの一つで、難問を解いた成果や数学の上達を祈願して奉納する絵馬です。残念ながらみることは出来ませんでしたが当時の数学好きの人の想いを感じることができます♪

万年寺山の中腹に位置する意賀美神社は、眺めがよく空気も澄んでいてとても爽やかになる神社です。境内はこじんまりとしているのに、ゼロ磁場効果か?参詣者はひっきりなしで、私が境内にいる間、常に次々と数人の人がきていました。社務所がしまっている神社が多い中、こんな小さな神社で社務所があいていて御守などが売っていて訪れる人が多い神社は希少です。

意賀美神社の社殿下には万年寺山の緑陰ってところがあります。そこからさらに下へ行くと、意賀美神社のもう一つの鳥居にたどりつきます。高麗(高句麗)の僧恵灌が、ここに草庵を営んだのが万年寺の起源です。万年寺という名称もなかなかにすごいですね。明治の神仏分離令のときに廃寺となりますが、一千年あまりも夕暮れを告げる晩鐘をならしつづけていました。今では、約110本の紅梅・白梅が植えられ「意賀美神社梅林」となっています。毎年3月には梅林園まつりが開催され、梅の花を眺めながら、ふるまわれた甘酒やぜんざいを楽しむ人々で賑わいます。

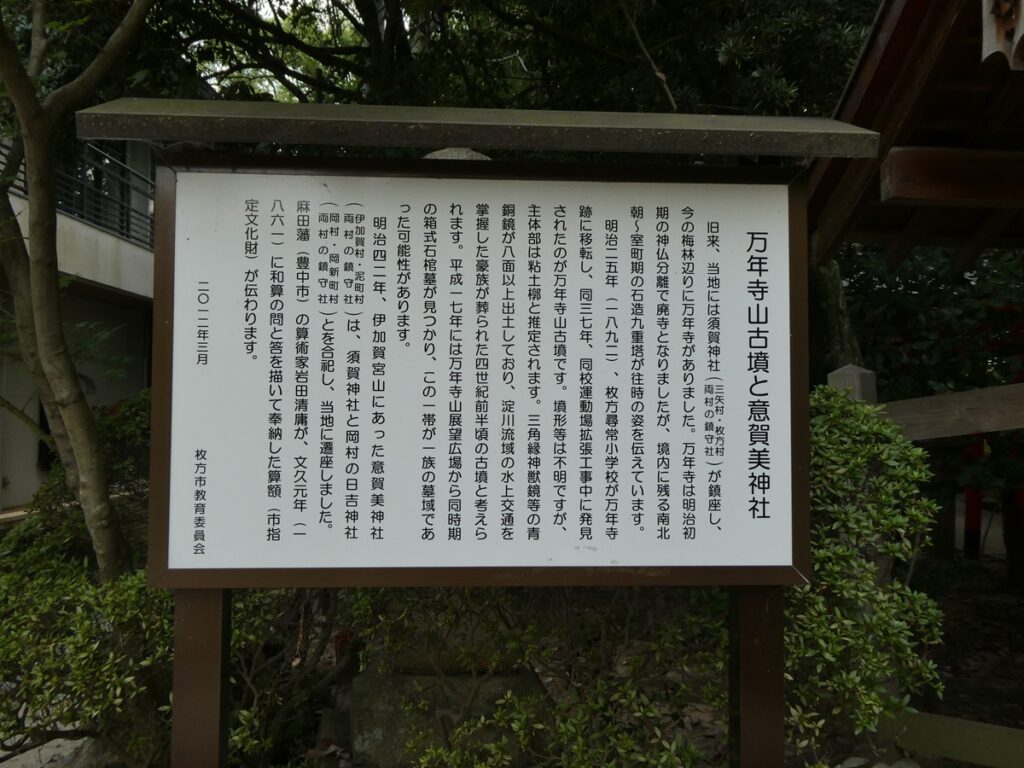

明治25年(1892年)、万年寺山古墳が発掘され三角縁神獣鏡等の青銅鏡が8面以上出土し、2005年には箱式石棺墓が発見されました。淀川流域の水上交通を掌握した豪族の古墳時代前期(4世紀前半頃)の古墳とみられており、この一帯が一族の墓域であったことが示唆されています。

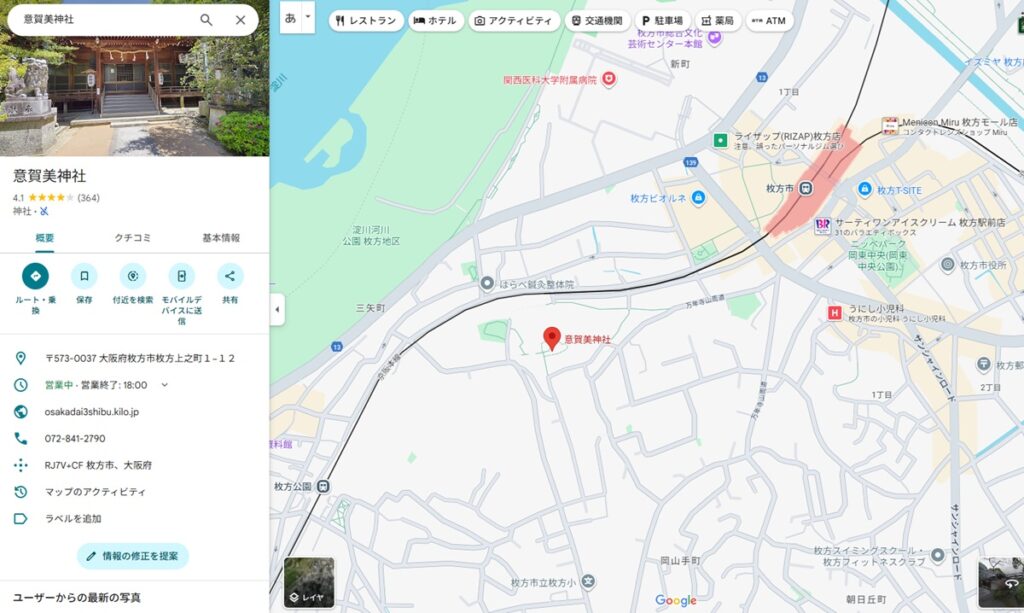

意賀美神社(主祭神:高龗神)は、正確な創建年代こそ判明していないけれど、西暦927年にまとめられた律令時代の法典『延喜式神名帳』に記載されている古の神社です。淀川が船運の要衝だったので、航海の安全や水害排除祈願のために創建された神社です。

1909年(明治42年)10月14日に須賀神社(素盞嗚尊)と日吉神社(大山咋神・大国主神)を合祀しました 。

さて、合祀した須賀神社と日吉神社 とはどんな神社だったのでしょうか。

須賀神社は、872年の悪病流行の際、悪疫終息祈願のために万年寺の開祖聖宝上人が牛頭天王を勧請し開社した神社です。

一方、日吉神社は、洪水の時に日吉神社の御神体が流れてきたのを見つけた村人が氏神として奉祀したのが始まり、と伝わっています。日吉神社には実はもう一つ説がありまして、 最澄が阿弥陀仏と日吉大神を祀ったのが始まり、とも言われています。応仁の乱で焼失してしまいましたが、1600年に枚方城主本多内膳正政康が再興しました。

2つの神社を合祀して境内が狭くなってしまった意賀美神社は、合祀した翌日15日に、須賀神社旧社地である現在の地に鎮座し直し現在の姿となりました。

不思議体験ができる、とある界隈で有名なゼロ磁場体験ができるかもしれません。???

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

意賀美神社の写真一覧

2025/08

コメントを残す