🦌 奈良県の史跡

も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。鉄格子の向こうに

大和郡山城の近くを歩いていて、この建物に入った時のことは今も忘れられません。

遊女の部屋に残された鉄格子を見た瞬間、思わず声が漏れました。逃げられないように監禁されていた現実が、そこに突きつけられていたからです。

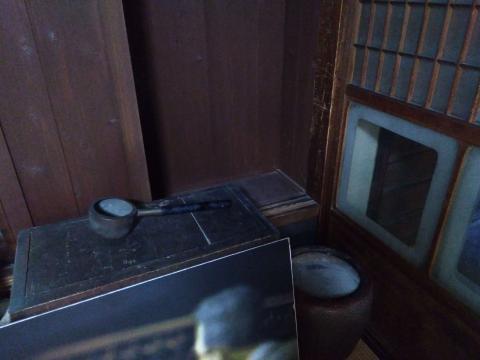

さらに台所に残された小物入れを見た時、胸がえぐられるような感覚になりました。お茶碗や箸が納められた棚に、遊女たちの本名が貼られたシールがそのまま残っていたのです。誰かの「生きていた証」が、無言のままそこに並んでいました。

訪れた後、一週間ほど気持ちが重く沈みました。鉄格子の部屋に閉じ込められ、逃げられず、来る日も来る日も客をとり続けた生活。その果てに早死にし、寺に投げ込まれるように葬られた遊女たち。昭和33年、売春防止法が施行されるまで、それは現実に続いていたのです。

史跡紹介:大正の遊郭建築

町家物語館(旧川本家住宅)は、大正11年に納屋と蔵、大正13年に本館と座敷棟が建てられた珍しい木造3階建ての大型遊郭建築です。昭和33年の廃業後は下宿や貸間に利用され、やがて廃館に。平成11(1999)年に市が買い取り、ボランティアの清掃や修繕を経て、平成26(2014)年に登録有形文化財となり、平成30(2018)年から一般公開されています。

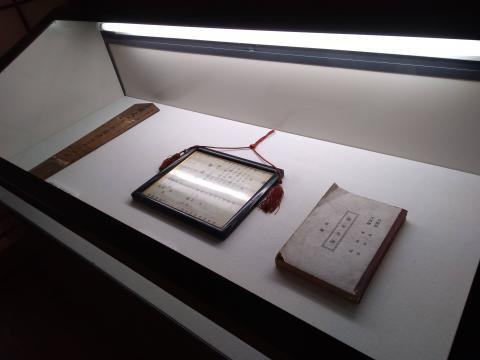

内部は間口6間半の大規模構造で、当時の遊郭の中でも最大級。格子には「顔見世禁止令」(大正5年)の影響が見られ、細かい格子越しに外の様子を眺めることが遊女のわずかな気晴らしだったと伝わります。

2階・3階には遊女部屋が16室あり、ほとんどが3.75畳。壁上部に大きな穴が開いていて声が筒抜けになり、プライバシーは皆無。さらに窓には鉄格子が取り付けられ、逃亡を防ぐため常に監視されていました。

一方で、豪壮な意匠も随所に残っています。手作りの大正硝子、十二支が彫り込まれた石灯籠、本格的な茶室や飾窓など、経営者の富を誇示するような装飾が施され、当時の繁栄を伝えています。

祈りと訪れる意味

鉄格子や名残りの名札に向き合うと、言葉は要りません。ただそこに立ち会うこと自体が、静かな祈りになるのだと思います。

文化財として残されたこの建物は、豪壮さと同時に、声なき人々の暮らしを今に伝えています。訪れること──それが、忘れられた命を思い出し、祈りをつなぐ小さな一歩になるのでしょう。

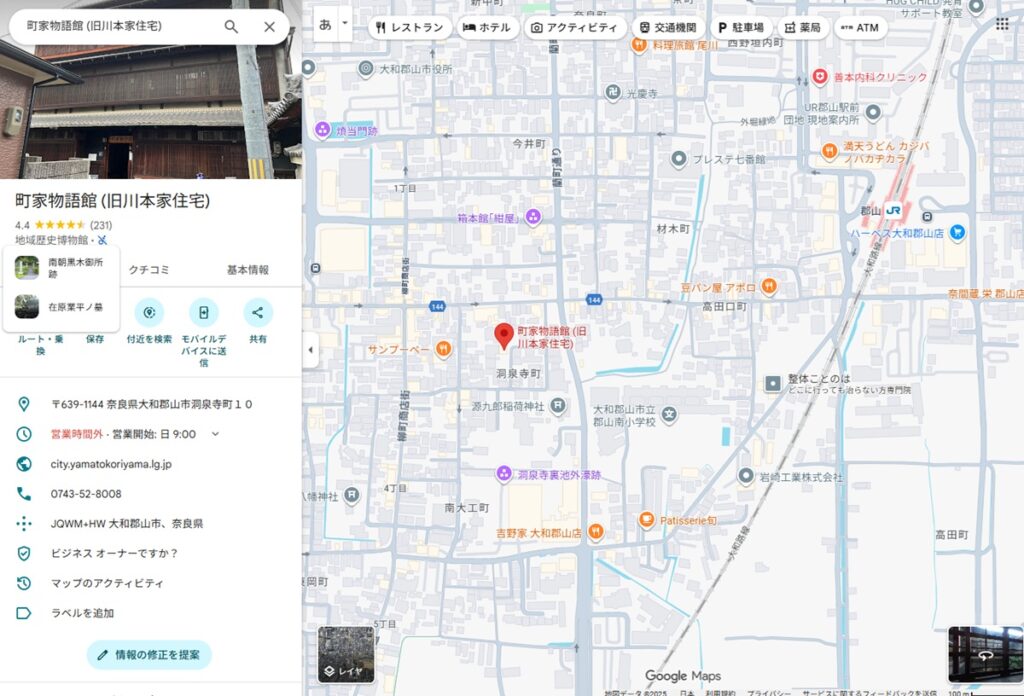

町家物語館(旧川本家住宅)の場所はこちらです。

静かに残された格子と名残の名札。

ここを訪ね、立ち会うだけで祈りが芽生えるかもしれません。

その祈りを未来へつなぐために、一度足を運んでみてください。

コメントを残す