🍁 京都府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。

木津川市の東部、加茂盆地と呼ばれる穏やかな丘陵地帯。この地域は古くから瓶原(みかのはら)・加茂・当尾(とうの)の三地区に分かれ、かつての加茂町を形成していました。「加茂」の地名は、古代に神事を司っていた**賀茂氏(カモ氏)**に由来するとされています。

この加茂盆地は、奈良時代以前から政治的・宗教的に重要な場所でした。和銅元年(708年)以降、天皇の行幸が記録された岡田離宮や瓶原離宮があり、さらに古代貨幣「和同開珎」を鋳造する**鋳銭司(ちゅうせんし)**もこの地に設けられていました。

そして和銅3年(710年)には、平城京から東国へと続く官道が整備され、

この盆地に交通の要衝として「岡田駅」が設置されたことからも、

この地が水陸両面の交通のハブとして重視されていたことがわかります。

そんな重要地点に、歴史の転換点が突然訪れます。

天平12年(740年)12月――

聖武天皇は突如、都を平城京からこの加茂盆地へ移し、新たな都「恭仁京(くにきょう)」の造営を宣言。東国への行幸の帰路、平城京へは戻らず、そのまま瓶原の地に建設中だった恭仁宮に入ったのです。

宮殿の建設はまさに突貫工事。平城宮から政治中枢である大極殿や朝堂院が解体・移築され、回廊を含む建築物の礎石もそのまま運ばれてきたとされています。現在、史跡となっている壇上にはその礎石の一部が点在し、かつての都の壮麗さを静かに伝えています。

――都の夢の跡に、風だけが残っていた。

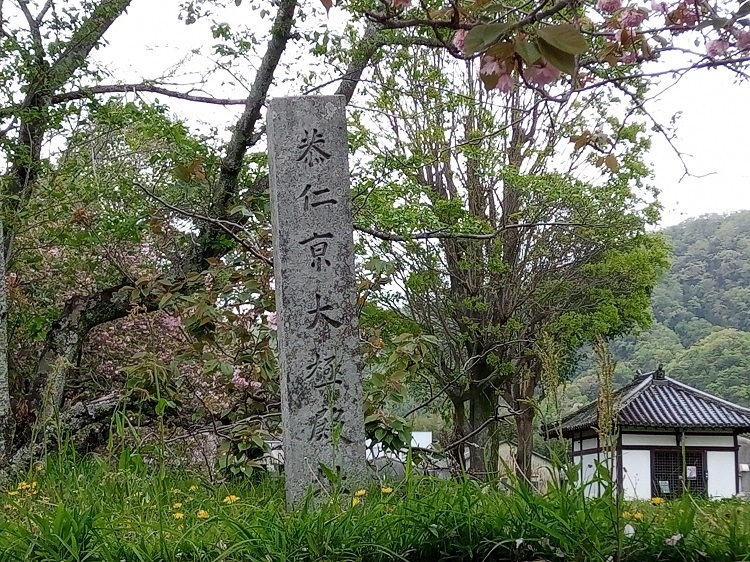

史跡恭仁宮跡に立つと、最初に目に入るのは――小学校。

え? ここ? と一瞬戸惑うけれど、そう、ここがかつて日本の都だった場所。

木造校舎の奥に、そっと広がる草原。そこに残るのが恭仁宮の大極殿跡だ。

でも……その雰囲気は、正直「都の跡」ってより近所の憩いの広場。

雑草が風に揺れて、虫が飛んでて、近所の子どもたちがキャッキャ走り回ってて――

「ここ、かつて都やで」と言われても、ピンとこない。

いや、ピンとはこないんだけど、なんか妙に味がある。

人っ子一人いない、そんなこともある。

時間が止まったような場所で、あの頃の風だけが、今も流れている感じ。

恭仁京は、たった3年3か月しか都でなかった。

その短命っぷりゆえに「幻の都」なんて呼ばれることもあるけれど、

遺構は思いのほか、しっかり残っている。

たとえば、礎石。

どっしりと据えられたその石たちは、大極殿という、国の中枢を支えていたことを静かに物語っている。まるで、「都が去っても、わしはここにおる」と言っているような、変な存在感がある。

そして、すぐ隣に目をやると、

大極殿跡を再利用して建てられた山城国分寺の跡が続いている。

こちらにも、しっかりと残された七重塔の礎石が。

特に真ん中にドンと据えられた心礎(しんそ)は、なんと直径1.5メートル!

「ここに巨大な柱が立っていた」と想像するだけで、ちょっと震える。

静かすぎて、逆に時代が透けて見えるような感覚になるのは、この場所ならではかも。

栄えるのも、廃れるのも一瞬。

でも、地面の下にはちゃんと歴史があって、

今でも風が、草が、石が、その続きを語っている。

恭仁京の跡地は、そんなことを感じさせてくれる場所だった。

地味だけど、地味じゃない。

静かだけど、確かにそこに「都」があった。

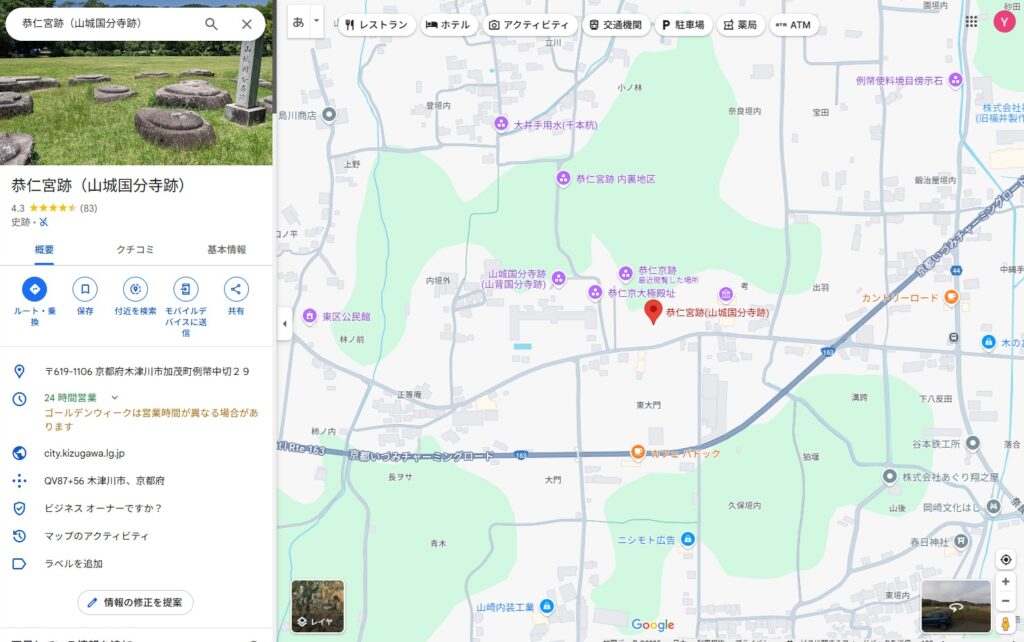

え?ここに都があったん!?──と大抵の人が驚く、恭仁京跡。今は広〜い原っぱと石碑と、ちょっとだけ名残の礎石。そんな“静かすぎる元首都”への行き方、地図を置いときます。

壮大な歴史の終点にして、現代ではわりと放置気味。それでも、行ってみると何か感じるものがある……かもしれません。

🌟聖武天皇ってどんな人?「自由すぎる天皇」とも呼ばれるその波乱の人生はこちらの記事で!

→【聖武天皇の自由っぷり大百科】

✅ 最後にワンポイント〆:

恭仁宮跡を訪れるとき、その背後にいる「設計者」聖武天皇の人物像を知っておくと、

都の短命さ、移ろいゆく建築計画、すべてが「なるほどそういうことか…」に変わります。

自由奔放な天皇の人生こそ、恭仁宮の一番の背景資料なのかもしれません。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

コメントを残す