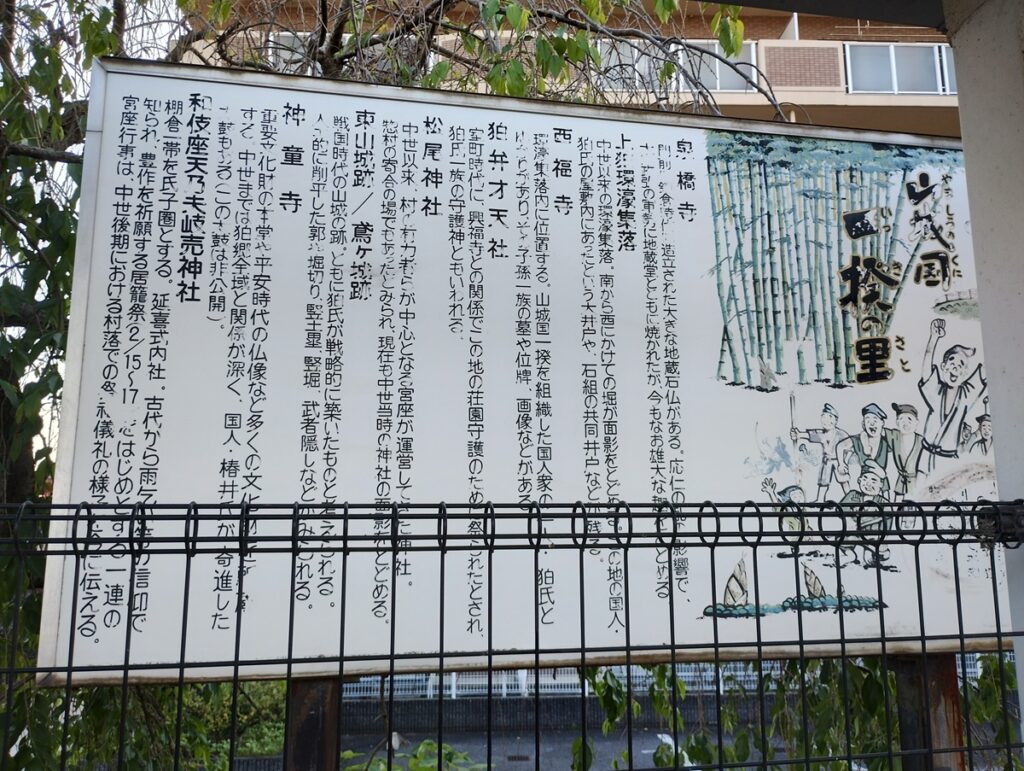

🍁 京都府の史跡

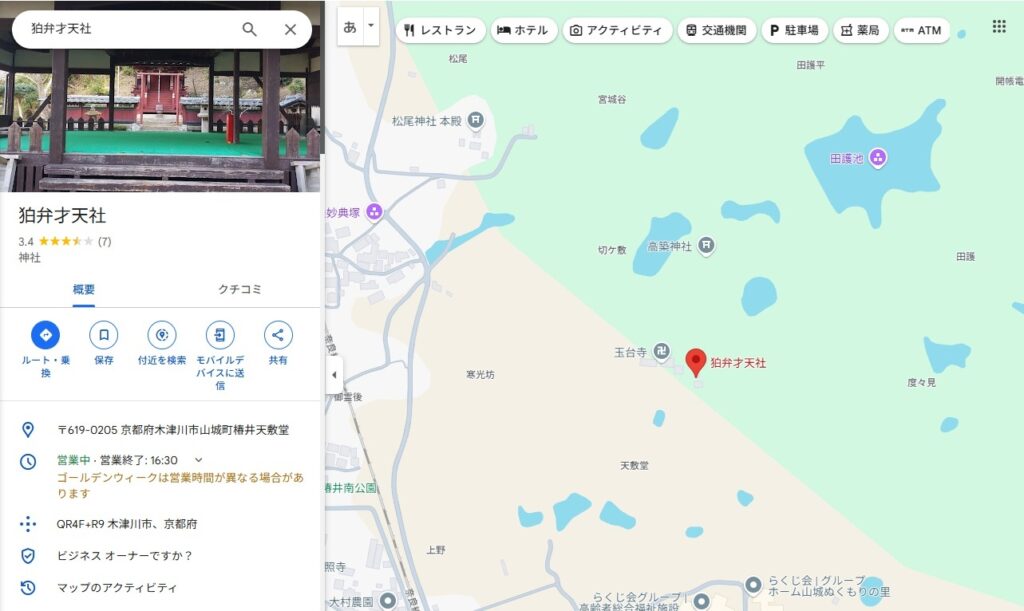

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。山城町・上狛の住宅街を抜け、介護施設の裏手から山道へ。Google マップを頼りに進もうとしたその時、タイミングを見計らったかのように現れたのは、軽トラのおじいさんだった。

「弁才天に行くのかい?」

ええ、行きたいんです、と頷くと――

「そっちからじゃ行けんよ。帰ってこれんかもしれん」と、笑いながらも含みのある声で、別の道を指さしてくれた。

あれはただの親切心か、それとも――

狛弁才天を守る見えざる番人だったのかもしれない。そんな空気をまとっていた。

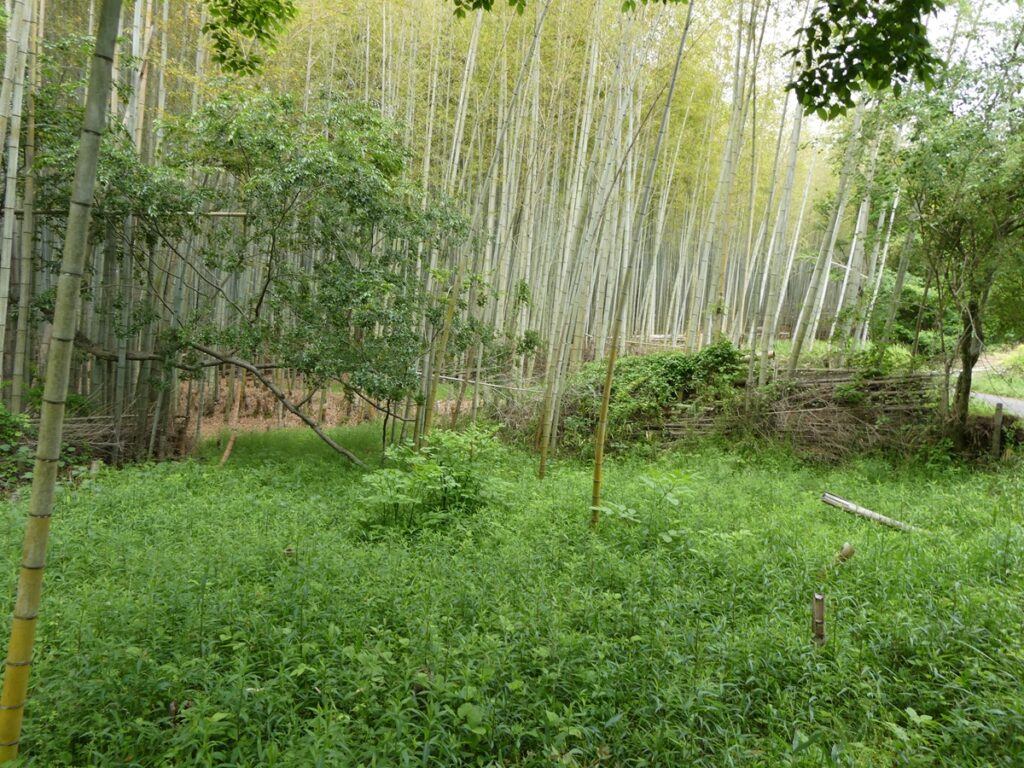

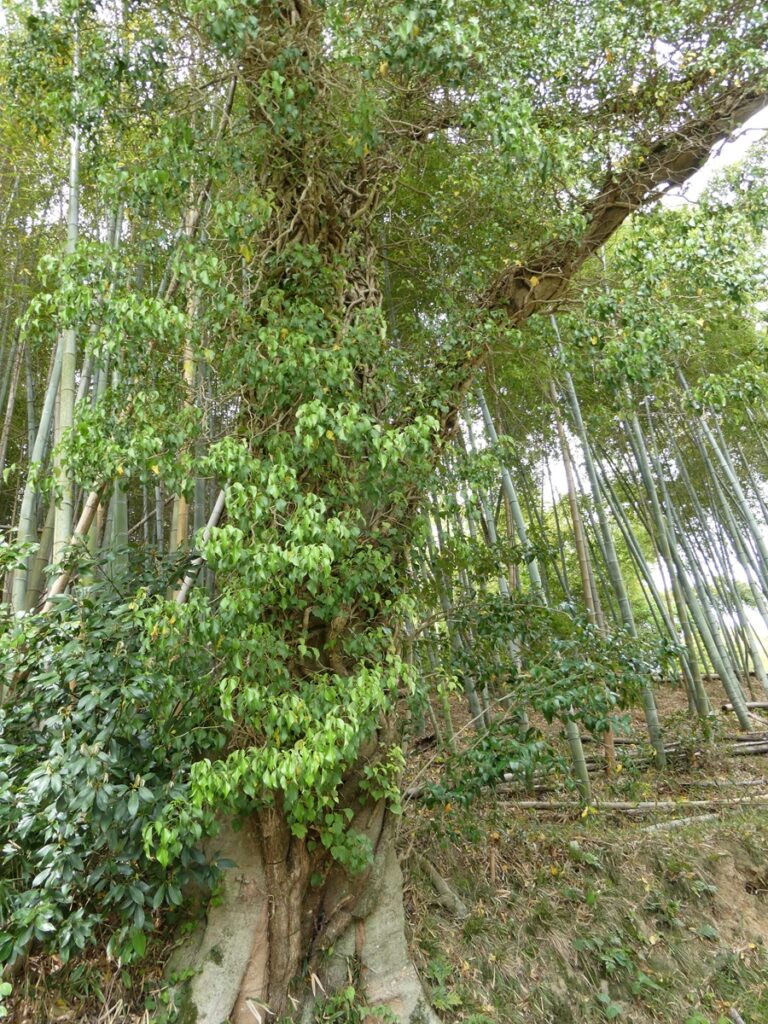

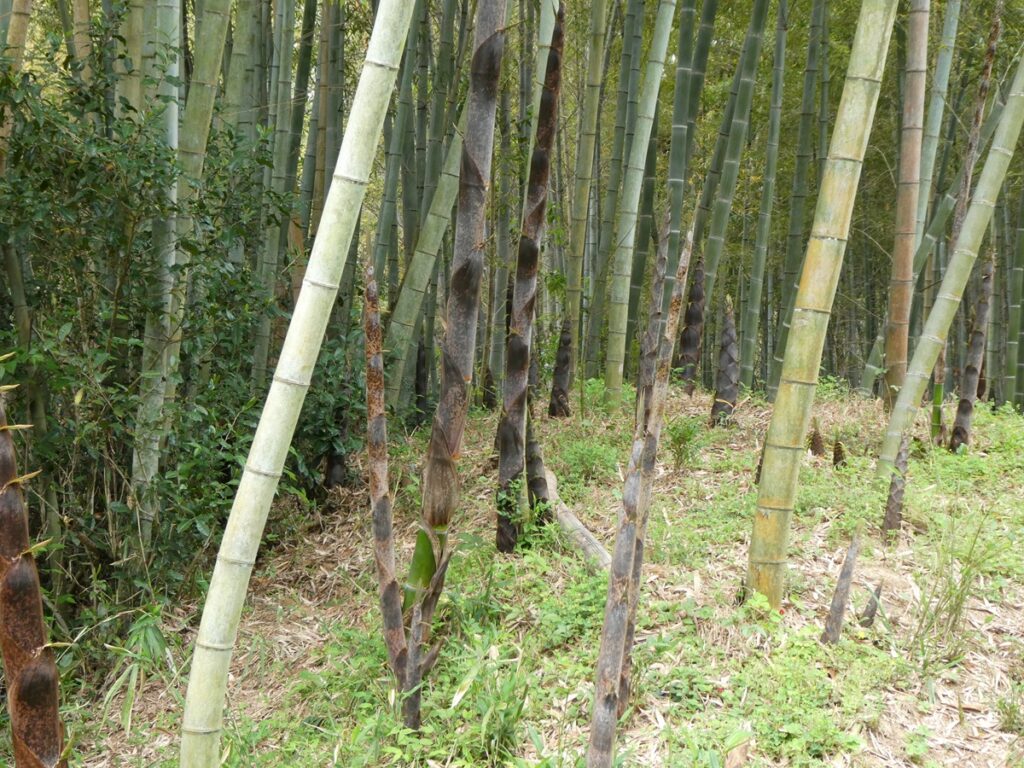

案内されたルートを進むと、不意に現れた整った竹林。

そしてようやく、小さな看板。「狛弁才天」の入口だ。……でも、そこからがまた不親切。

まっすぐ山を登っていくと道は左右に分かれ、左の道をのぼっていくと軽トラが停まる個人の裏庭みたいな場所で行き止まり。さて戻ってきて、右には「霊宝山天台禅寺」。門は開かれていて、こちらの方が入りやすい。でも、「狛弁才天はこちら」なんて案内板は、どこにもない。

しかたなく門の横の細道を奥へと進む。行き止まりに、小さな祠がぽつん。

「これかな……?」と信じたくなる雰囲気だが、これはニセモノ。本尊ではない。

実は、本物の狛弁才天は、禅寺の門を正面からくぐった先にある。

なのに、そんな大事な情報、どこにも書かれてないってどういうこと?

地域の歴史的な信仰の場にしては、あまりに不親切。

狛弁才天を求めて来た人が、別の祠で拝んで帰るなんてことも起きかねない。

“守る”だけでは足りません。 “伝える”ことで、はじめて歴史は未来に残ります。

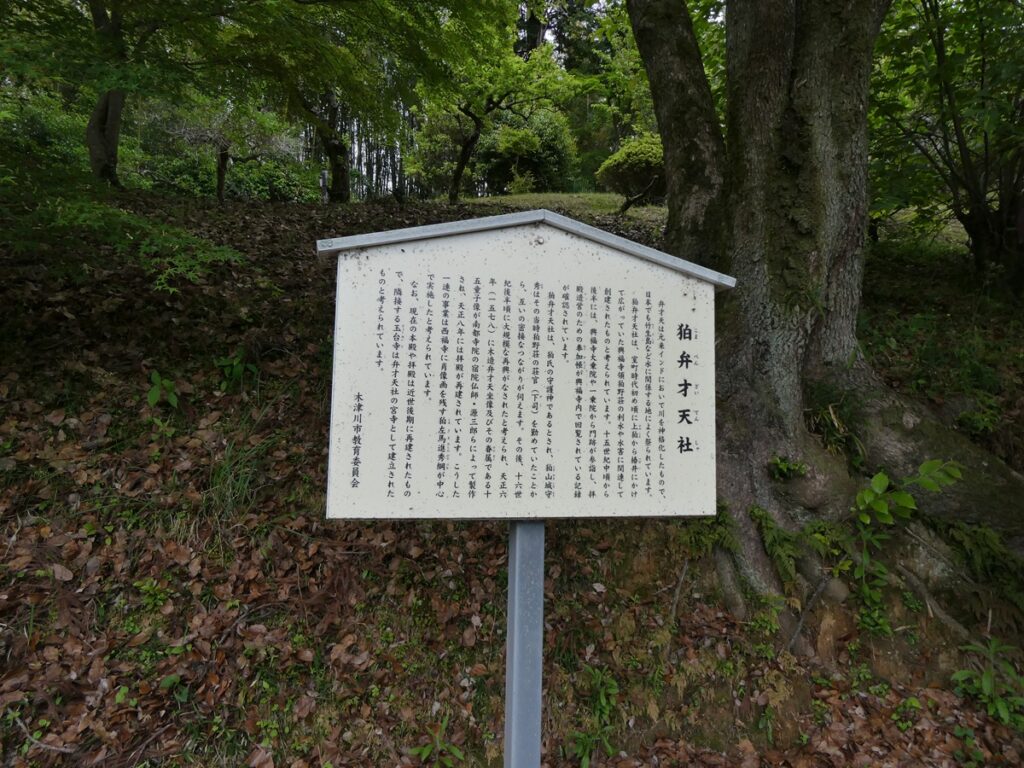

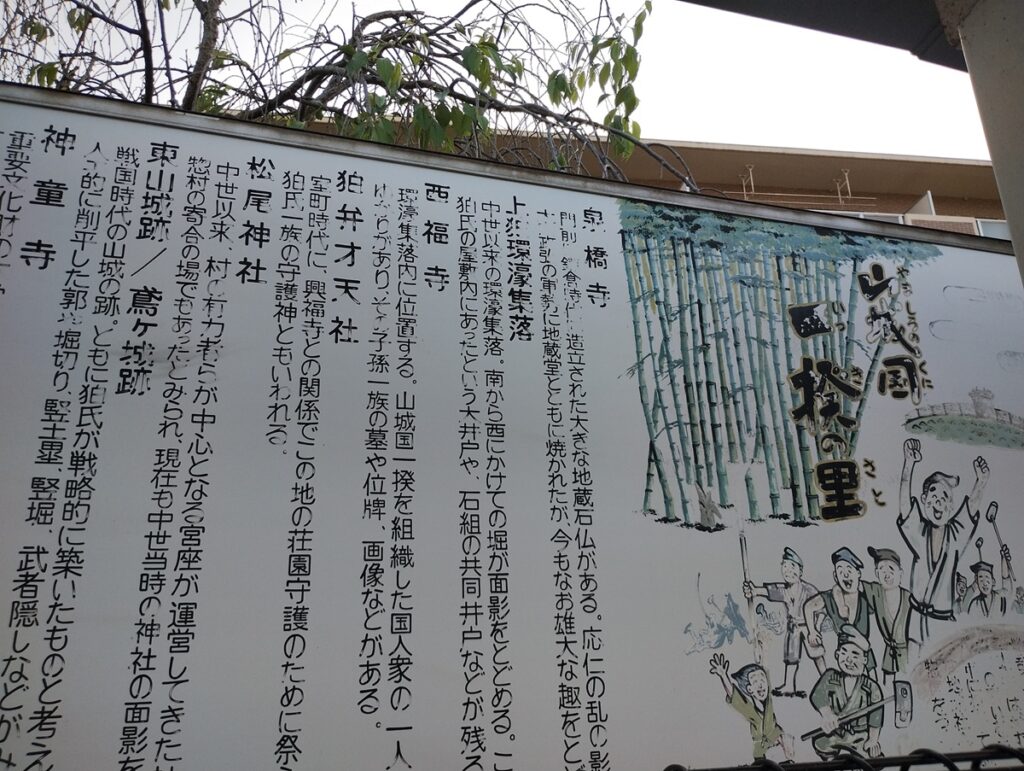

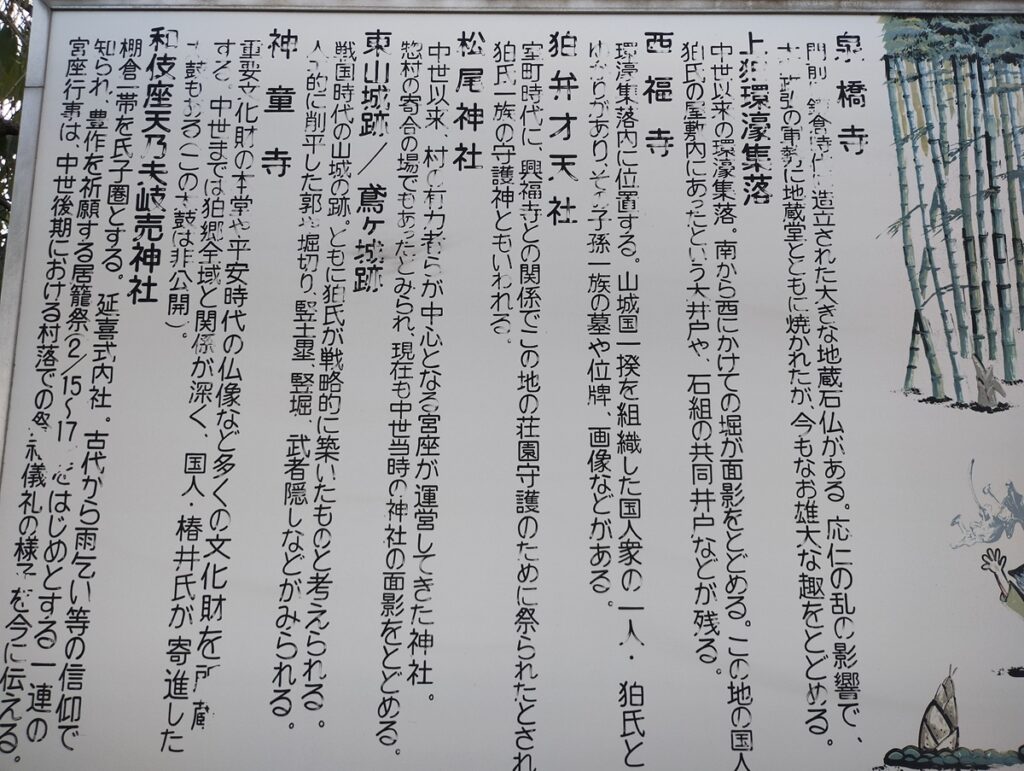

―戦国の地に根づいた、水神と武士の祈り

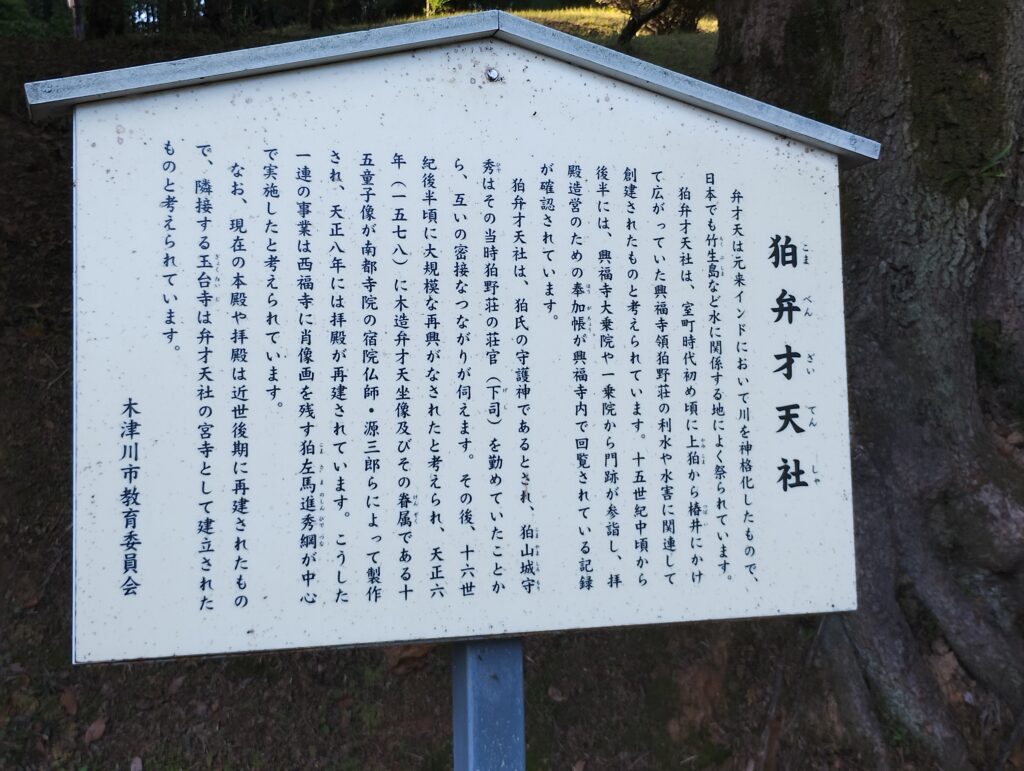

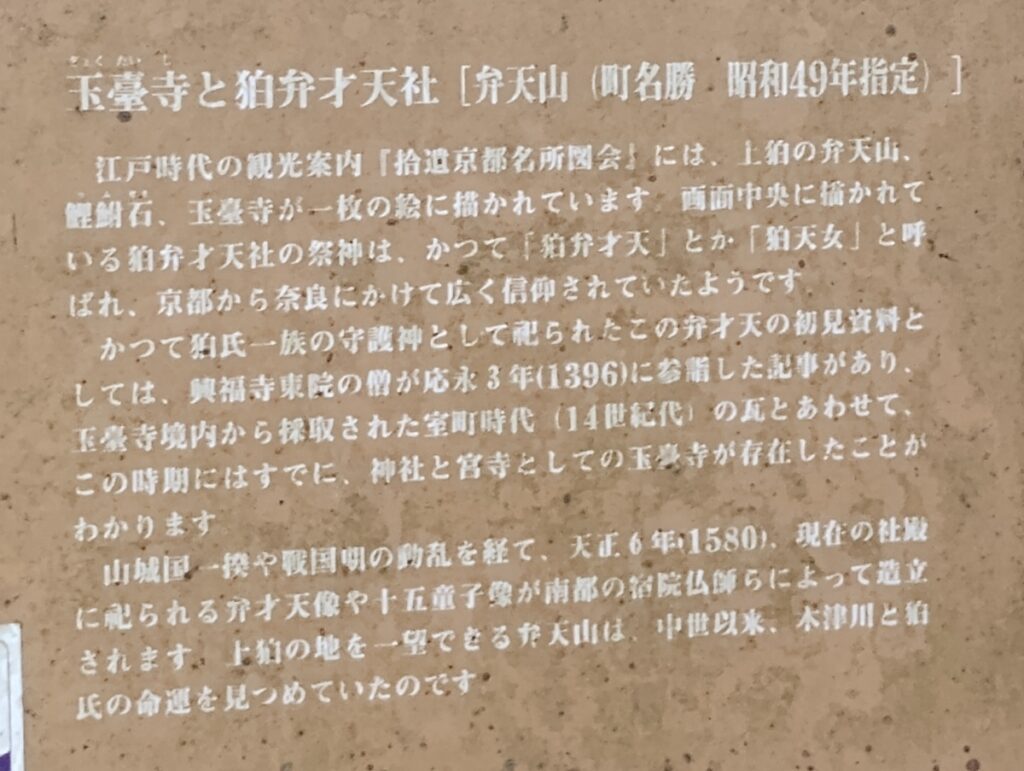

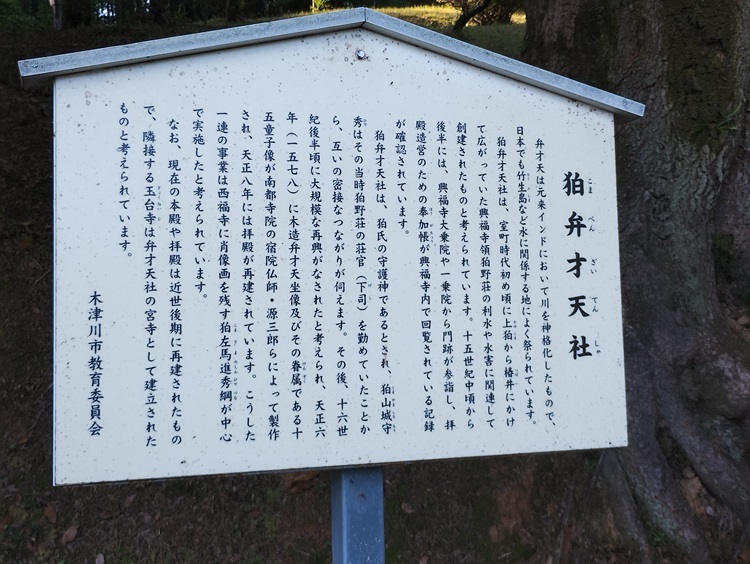

狛弁才天は、室町時代にこの地・狛野荘の水利と水害鎮護を祈って建てられたとされる。

祀ったのは、この地域を治めた国人・狛氏。

水を司る弁才天は、川や田を守る神。と同時に、知恵や芸能、財の神でもある。

領主にとってはまさに「地を治める守護神」だったのだろう。

今もその祠は、霊宝山天台禅寺の境内奥に静かに祀られている。

階段をのぼった先、右手にひっそりと現れるその姿。

こぢんまりとしながらも、綺麗に手入れされ、地元の人々の信仰を集めてきたことが伝わってくる。

かつて、ここで狛氏の人々も手を合わせたのだろうか。

戦国の混乱の中でも、土地を治める者として神に祈る姿があったのだと想像すると、胸に迫るものがある。

血と火の時代にあっても、人は神にすがり、祈り、願っていた。

そしてその祈りが、今も形として残っているという事実が、静かに尊い。

現地を訪ねるのは、ちょっとした冒険だった。

だけど、本物の狛弁才天にたどり着き、風の抜けるその場に立ったとき――

「ああ、来てよかった」と思えた。

ただ、せめて一枚だけでも、案内板を足してくれたらもっと良いのに。

信仰の灯は、人が継いでこそ。

その場所を見つけやすくすることも、立派な“護持”のひとつだと、声を大にして言いたい。

地元の人でも迷うこの祠、地図が頼りの現代人はなおさらです。

たどり着けたなら、それはちょっとした“神様の許可”かもしれません。

道なき道の先に、静かに守られている信仰のかたちを、ぜひ感じてみてください。

道はわかりにくくても、辿り着いた先には、確かに静かに息づく神社があります。

歴史を語る声なき社たちに、ほんの少しだけ耳を傾けてみてください。

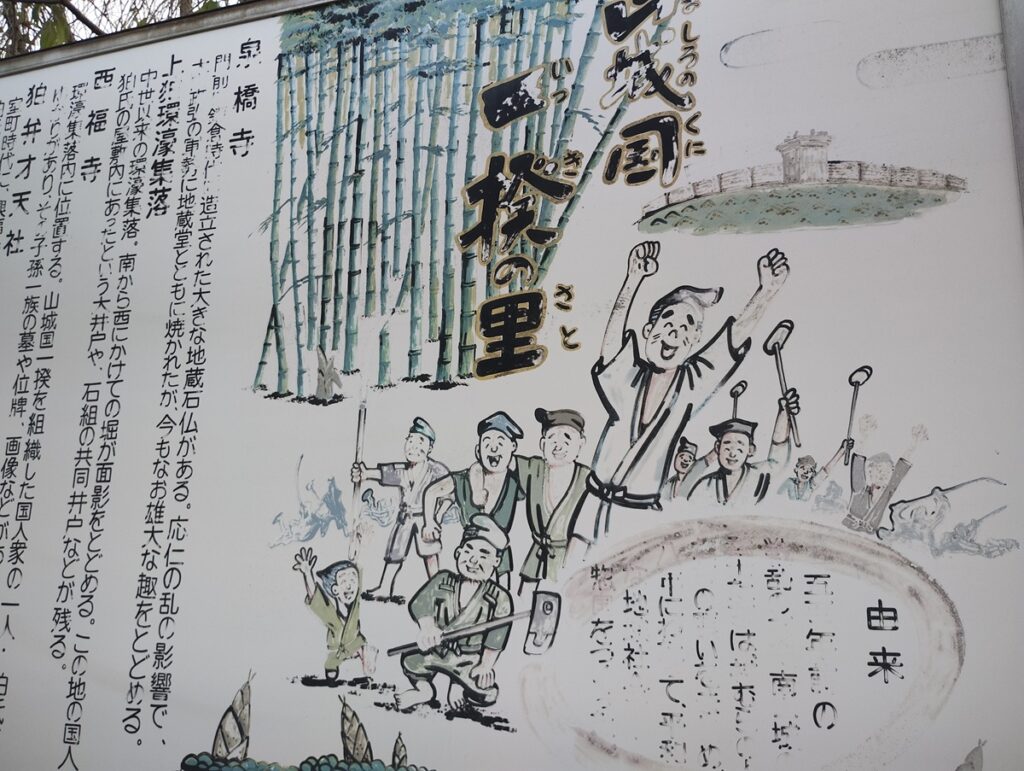

神仏への信仰は、力を持たぬ者たちの支えだった。そして時に、それは“結束”を生む力にもなった。

山城の地で一揆が起きたとき、そんな信仰もまた静かに寄り添っていたのかもしれない。

👉中央に頼らない。山城国一揆の挑戦と終焉

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

狛弁才天の写真一覧

コメントを残す