🍁 京都府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。上狛環濠集落を抜けて山手へ。

そこから細い階段を数秒上がると、ひっそりとした一角に突然現れるのが「上狛天竺堂一号墳石室」です。

名前だけ聞くと、なんだか厳かで壮大な石造建築を想像してしまうかもしれません。 ……が、現地に立つと、そのイメージは思いきり裏切られます。

■ 発見は“介護施設建設中”、歴史との思わぬ遭遇

この古墳、実は1999年に介護老人保健施設の建設中に偶然発見されたという、なかなか現代的な出土経緯を持っています。

時は5世紀末。

全長20数メートルにおよぶ前方後円墳で、かつては立派な墳丘があったとされますが、残念ながら墳丘自体はほぼ消失。

残されていたのは、舟形の木棺と組石棺、そして多くの副葬品。

その中には、なんと金貼りの剣や五獣形鏡、銀飾の装具、玉類、形象埴輪といった豪華な出土品が含まれており、当時の被葬者が相当な地位にあったと推察されます。

■ 現地に残るのは“石室の床”だけ

しかし現在ここにあるのは、そうした豪華な副葬品ではなく、石室の基底部だけ。

要するに、石棺の土台部分だけが、ぽつんと移設されて保存されているのです。

しかも、その保存状態が……正直よろしくない。

高さ80cmほどの鉄柵に囲まれてはいるものの、柵の中は雑草がぼうぼう。

柵には出入り口もなく、もし手入れをしようとすれば柵を乗り越えるしかないという、“誰が世話すんねん構造”。

思わず「いや、ちょっとこれは……」と、声に出るレベルでした。

■ 階段の下には、心を打つ石仏たち

しかしこの場所の魅力は、それだけでは終わりません。

石室から階段を下った先、コンクリート屋根の下に静かに佇むのは、見事な石仏群。

この地は古来より信仰の対象とされ、四国霊場の仏様が祀られています。

並べられた石仏のひとつひとつが繊細な彫りを持ち、今にも動き出しそうな表情を湛えているのです。

「石仏を見てここまで感動したのは初めて」──というレベルで、静かな感銘を受けました。

■ 歴史と信仰が交差する、見過ごせない場所

忘れ去られかけた古墳の遺構と、今も大切に祀られる石仏たち。

この場所には、目に見える整備こそされていないものの、時代の層が折り重なって残る、不思議な気配があります。

雑な保存状態には一抹の寂しさを覚えつつも、現地を歩けば確かに感じる「何か」がある。

それは、過去の権力者の痕跡と、地域の人々の祈りの重なりなのかもしれません。

ちょっと階段をのぼるだけで、1500年前と向き合える場所。

……石室の扱い、もう少しなんとかしてあげたいけどね。

名前は立派、中身は素朴。けれど、確かにそこには古代の営みの痕跡が残っています。

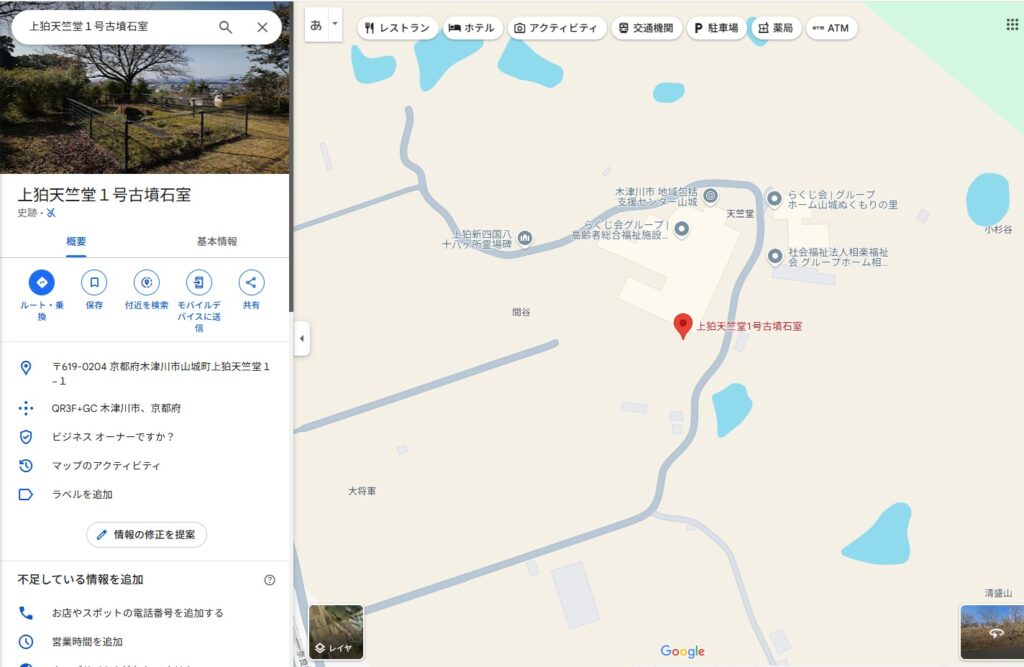

地図では、石室の位置とその周辺の環境、そして階段下の石仏群の場所もざっくり確認できます。

訪れる際は、草をかき分ける覚悟と、ちょっとした探検気分をお忘れなく。

豪華な副葬品はすでに博物館へ。残るのは、草に囲まれた石の床と、祈りの仏たち。

それでも、何かが確かに息づいている。

そう感じたら、あなたの感性はなかなかのものです。

古墳は「眠る場所」だが、歴史はそこで終わらない。

ここを囲む村々では、中世に一揆が巻き起こり、“自分たちで未来を掘り起こす”試みが行われた。

👉一国一揆! 山城の人々が選んだ自由のカタチ

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

コメントを残す