🌊 大阪府の史跡

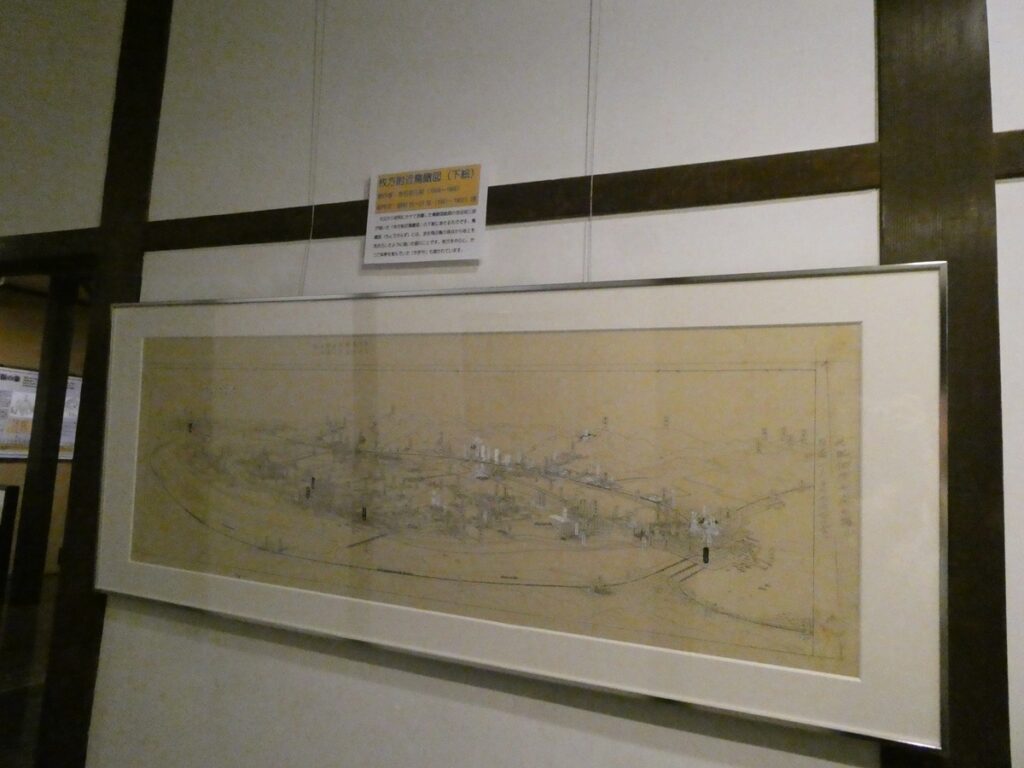

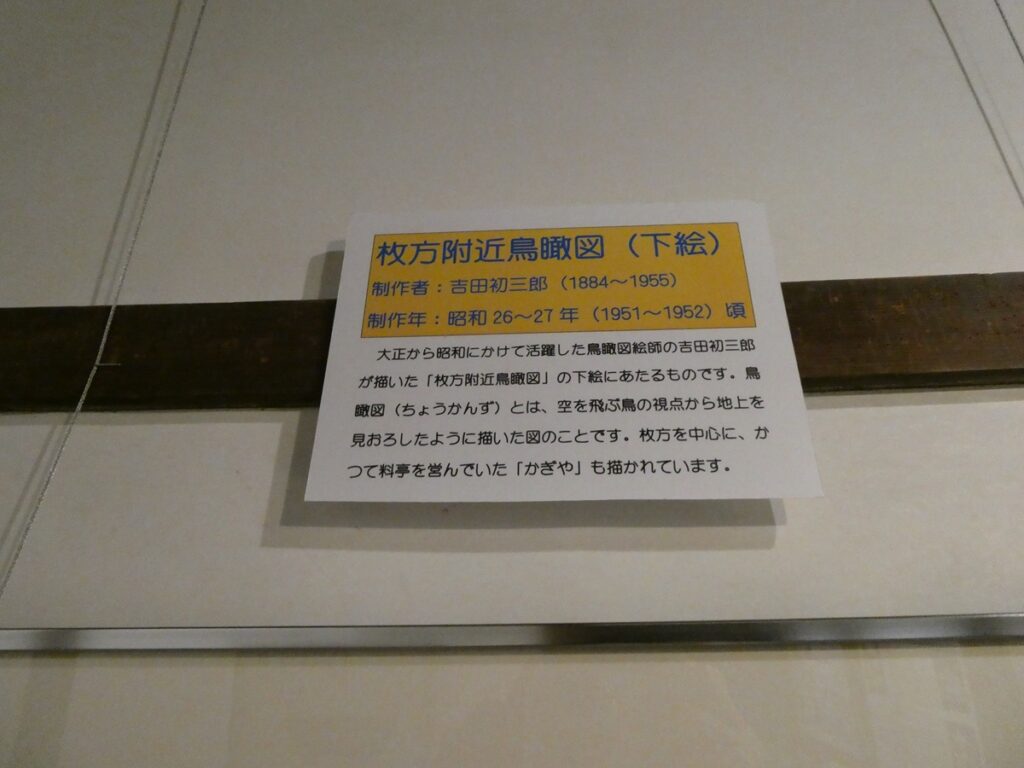

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。京街道と淀川が交わる宿場町・枚方宿。

川を渡る三十石船、太鼓と三味線の音、そして旅人が憩った鍵屋の物語。

江戸のにぎわいを今に伝える、淀川が見守る町の記憶。

船の音が聞こえる町 ― 枚方宿と鍵屋の記憶

ゆるやかに流れる淀川のほとりで、時の境目がほどけていく。

鍵屋の畳に腰を下ろすと、江戸の旅人の息づかいがかすかに残っていた。

静けさの中に、人の営みのぬくもりが息づく。

川を見ていると、時間の感覚がゆるむ。スマホの通知も、車の音も、遠くに溶けていく。

それでも川は、昔と同じように流れている。人が文明を積み上げても、流れは少しも変わらない。

そんなことを思いながら淀川沿いを歩いていたら、古い木の塀と茶色い暖簾が見えた。

「かぎや」と書かれている。一瞬、旅籠か料亭か、どちらだろう?と思った。

でも、どうやらどちらも正解らしい。

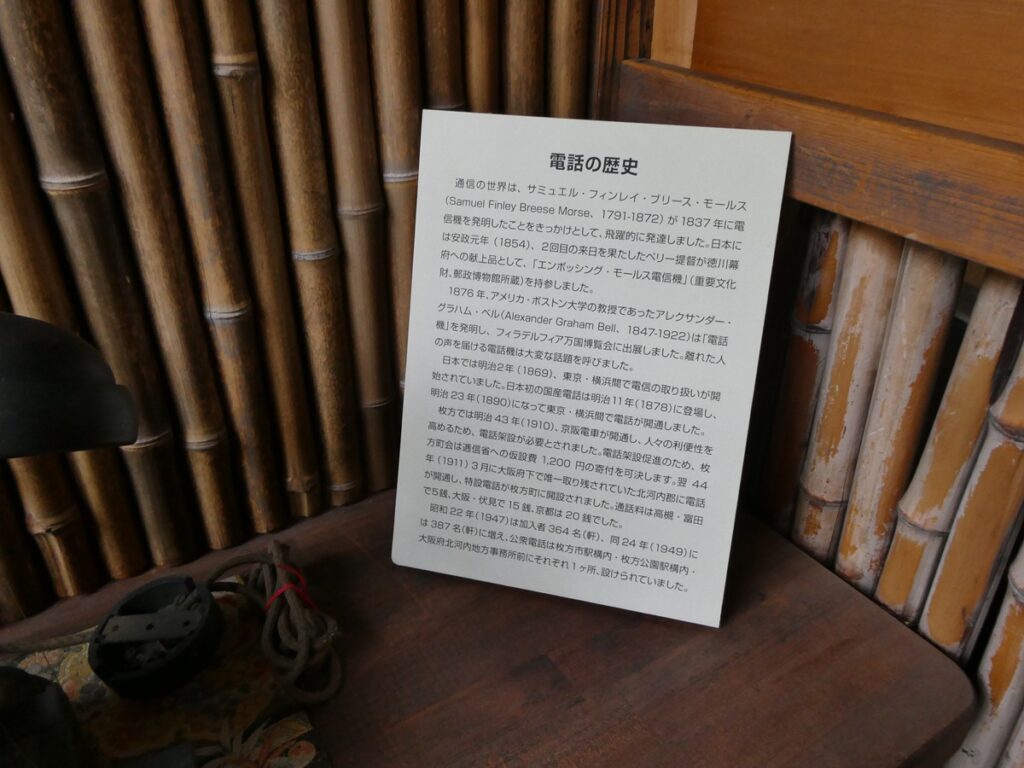

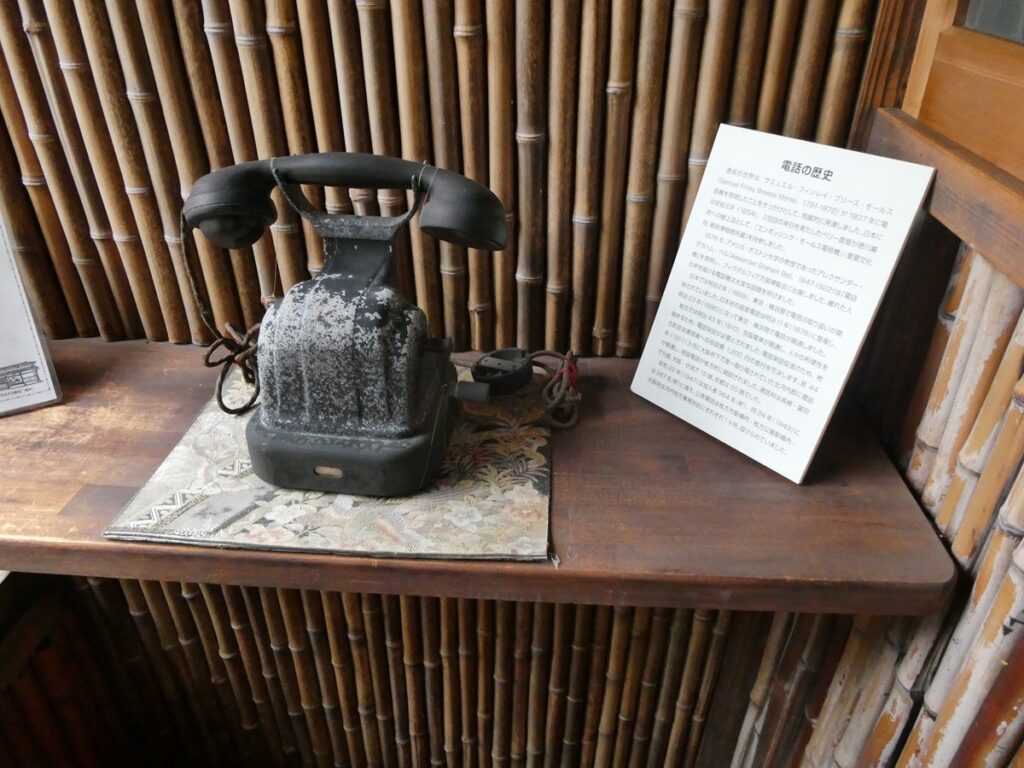

中に入ると、左に黒電話。昭和を通り越して、もう“時間の外”に来た感じ。

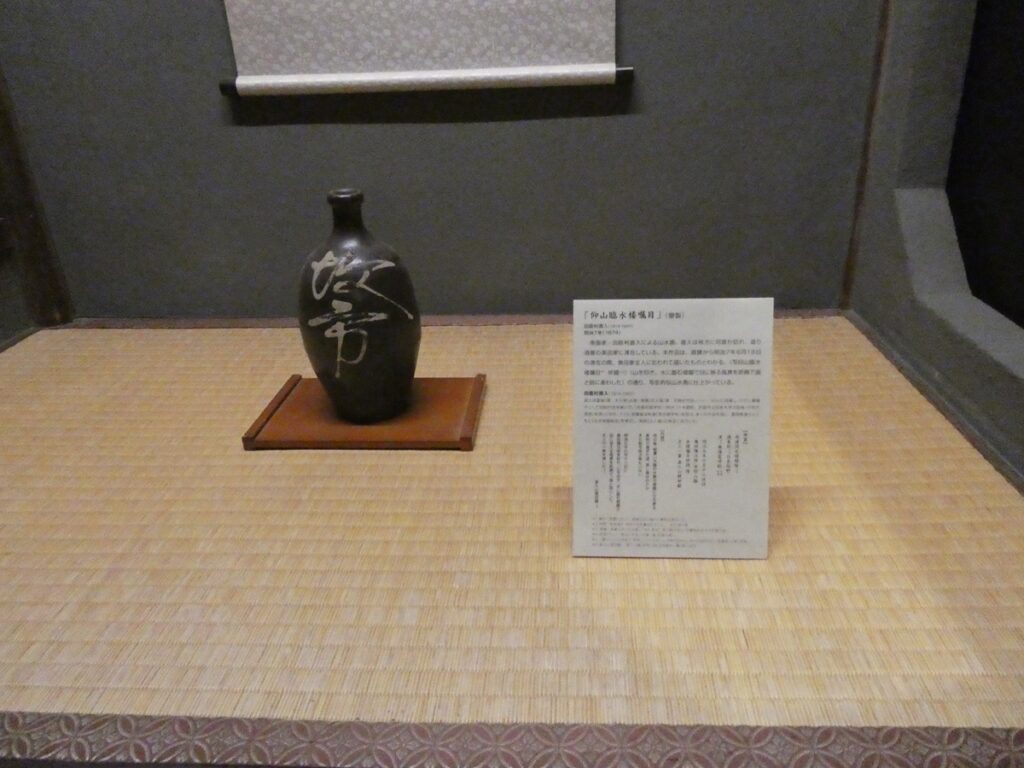

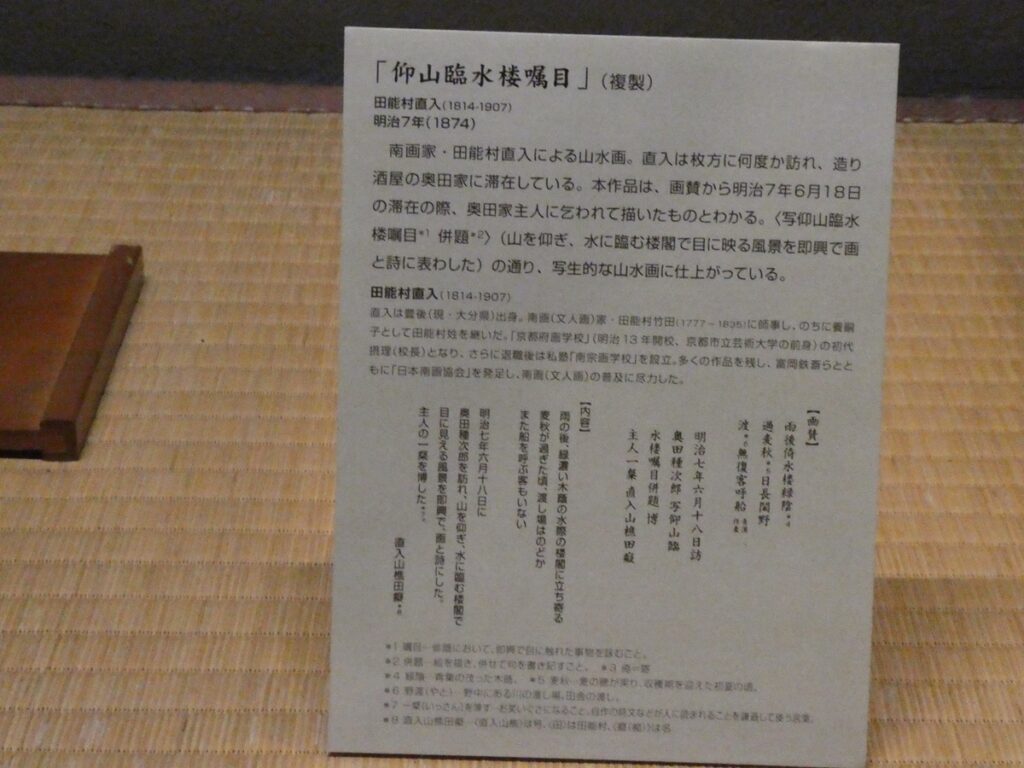

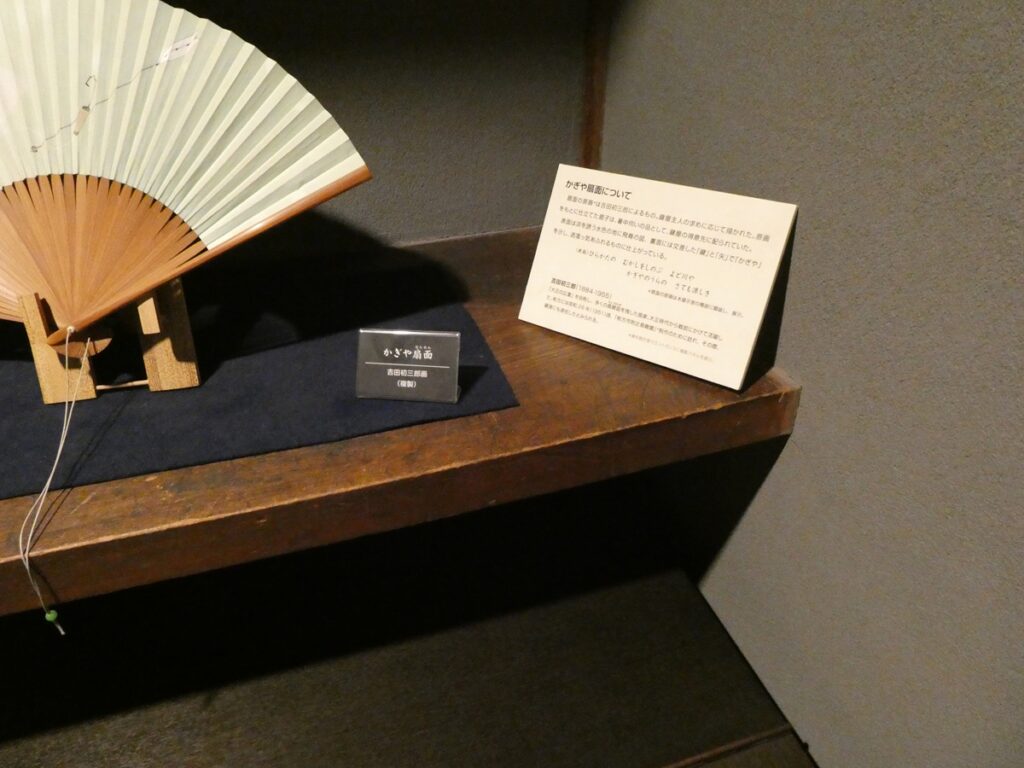

館内には、船や茶器や書が並び、窓の向こうに光る淀川が、まるで背景画のように控えている。

静かで、柔らかい空気だった。畳の香りの中に、かすかに木炭の匂いが混じる。

人の気配がないのに、なぜか温かい。ふと「この建物、まだ息してるな」と思った。

当時の人々は、ここで酒を飲み、旅の途中で夜風を感じ、朝になればまた船に乗ったのだろう。

時代が変わっても、人が求める“憩い”の形は変わらない。ただ場所が、川からネットに移っただけ。

そんな現代の私が、この静かな空間に身を置いて、少しだけ江戸の風に癒されているのが、

なんだか面白くて、ちょっと切なかった。

【歴史編】淀川とくわらんか舟が語る江戸の旅情

川幅が広く、ゆったりと水の流れる淀川。

土手に立つと、車の列も騒音も、その流れがすべて飲み込んでくれる気がする。

そんな穏やかな川沿いを歩いていると、時代の扉をそっと開くように――

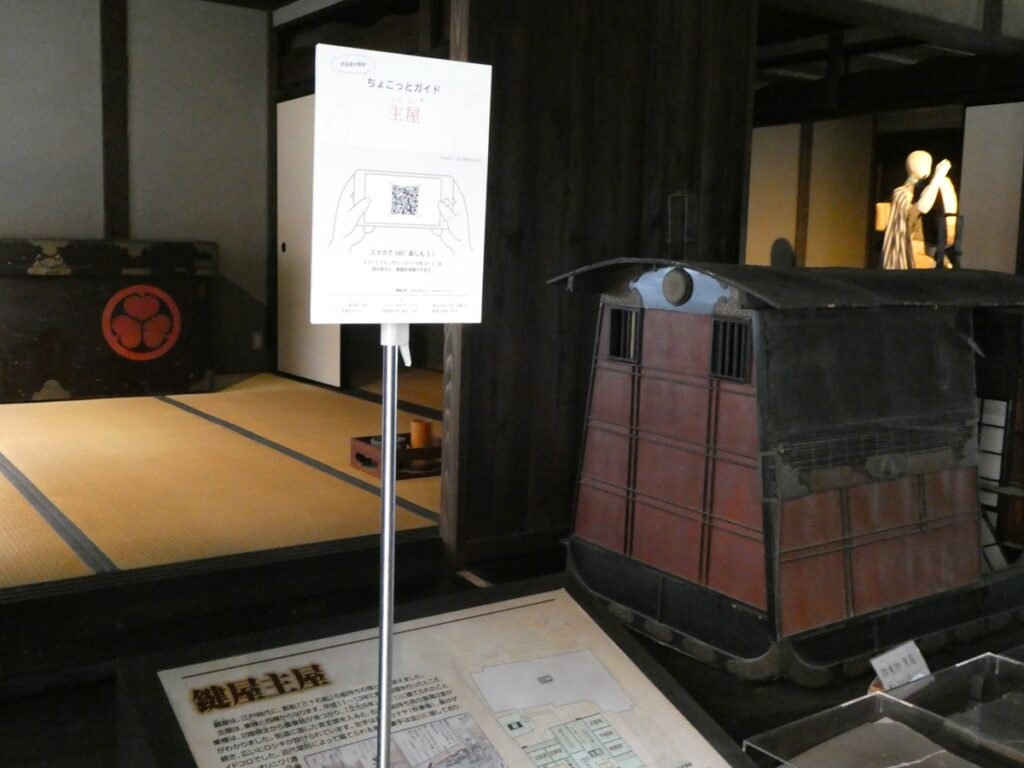

「市立枚方宿鍵屋資料館」が現れた。

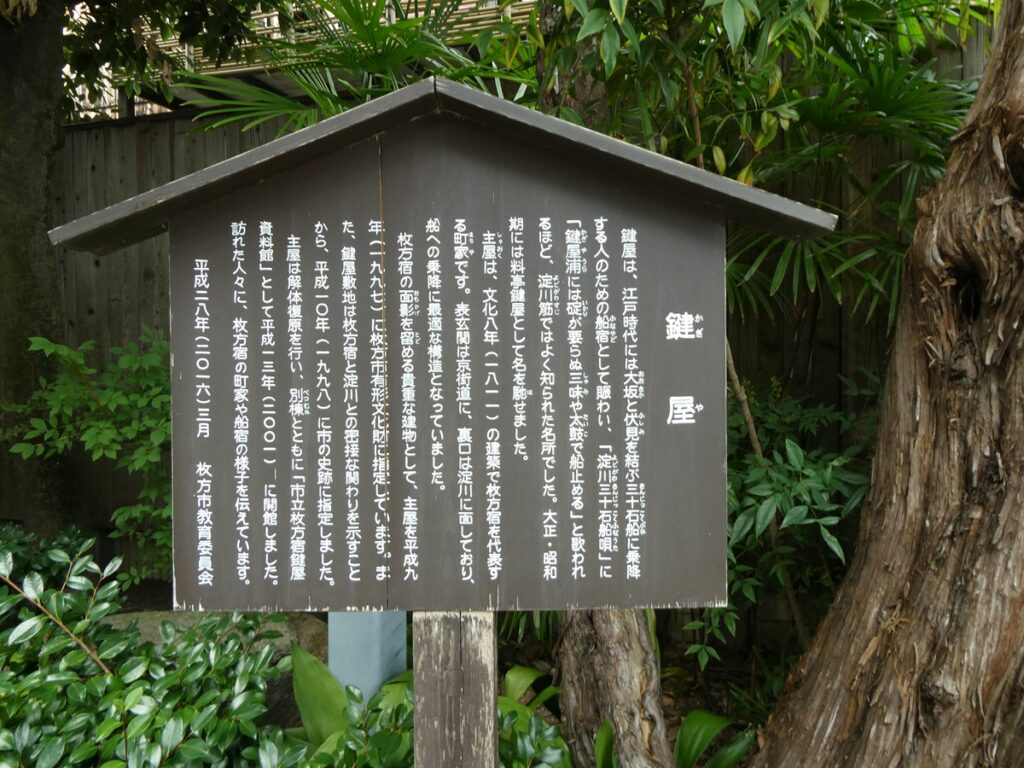

🏠 鍵屋との出会い

建物に入ってすぐ左手。

そこに、昔懐かしい黒電話がぽつんと置かれていた。

“ここはもう、時間が止まっているな”と直感する。

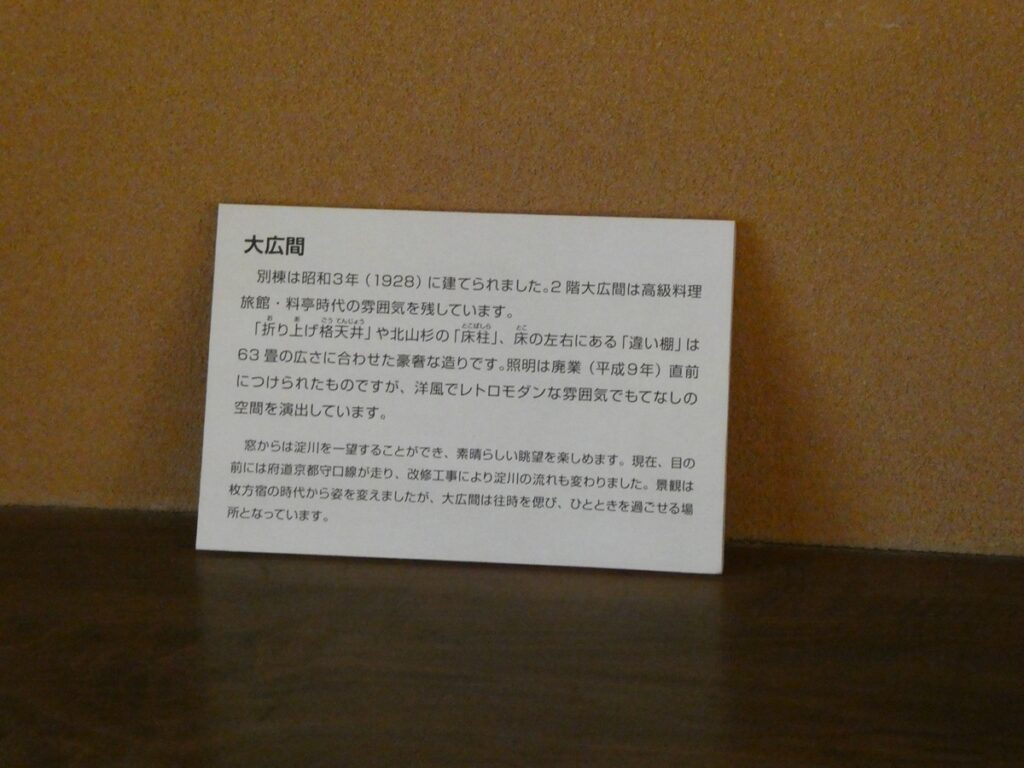

受付を済ませて階段を上がると、目の前に広がるのはなんと63畳の大広間。

重厚な梁と調度品、そして人の気配のない静寂。

「このまま畳に寝転んで本を読みたいな」と思ってしまうほど、居心地がいい。

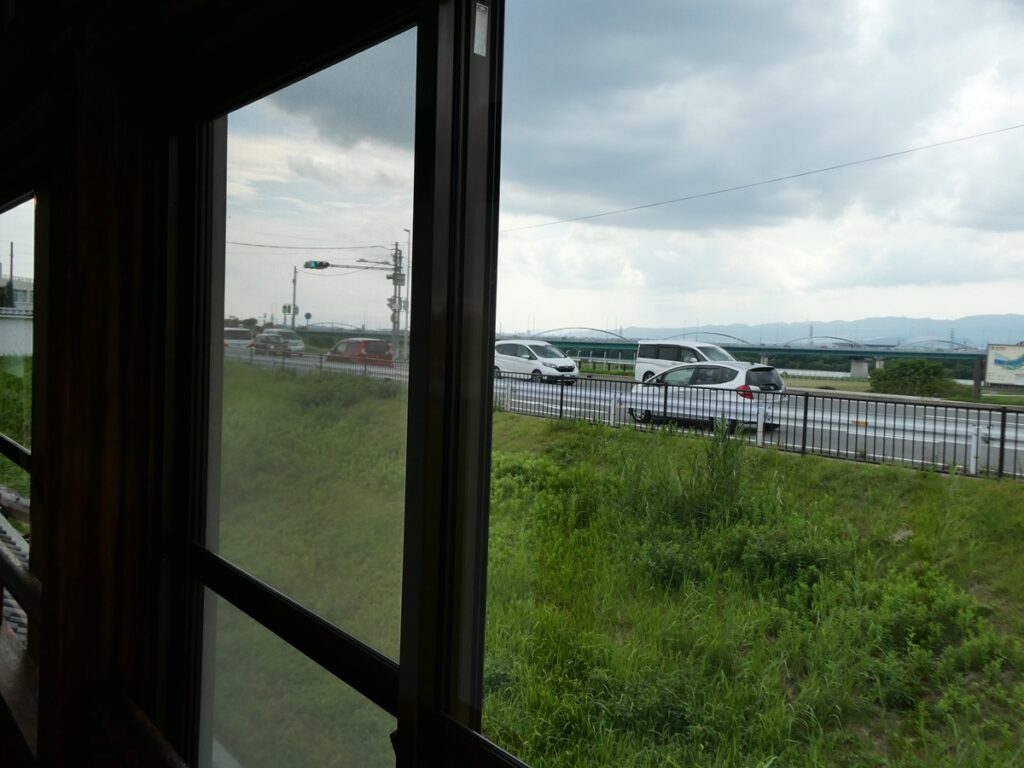

窓の外には堤防の上の車の流れ、その向こうに広がるのは淀川の青。

江戸と令和が、ひとつの窓に共存しているような不思議な光景だ。

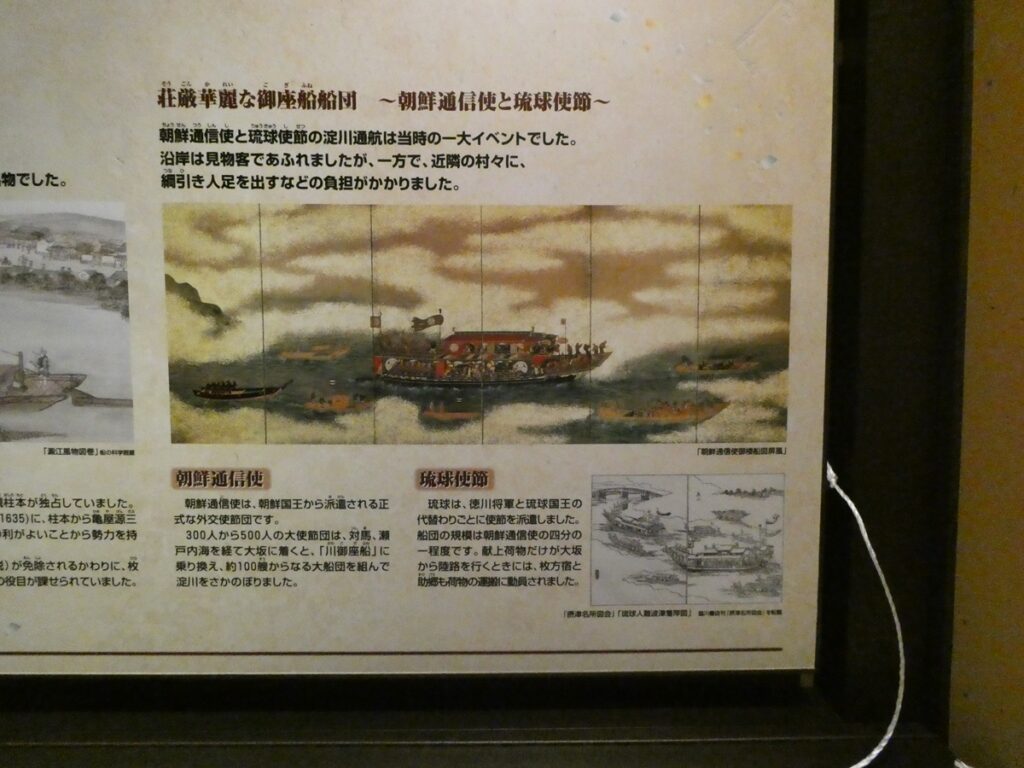

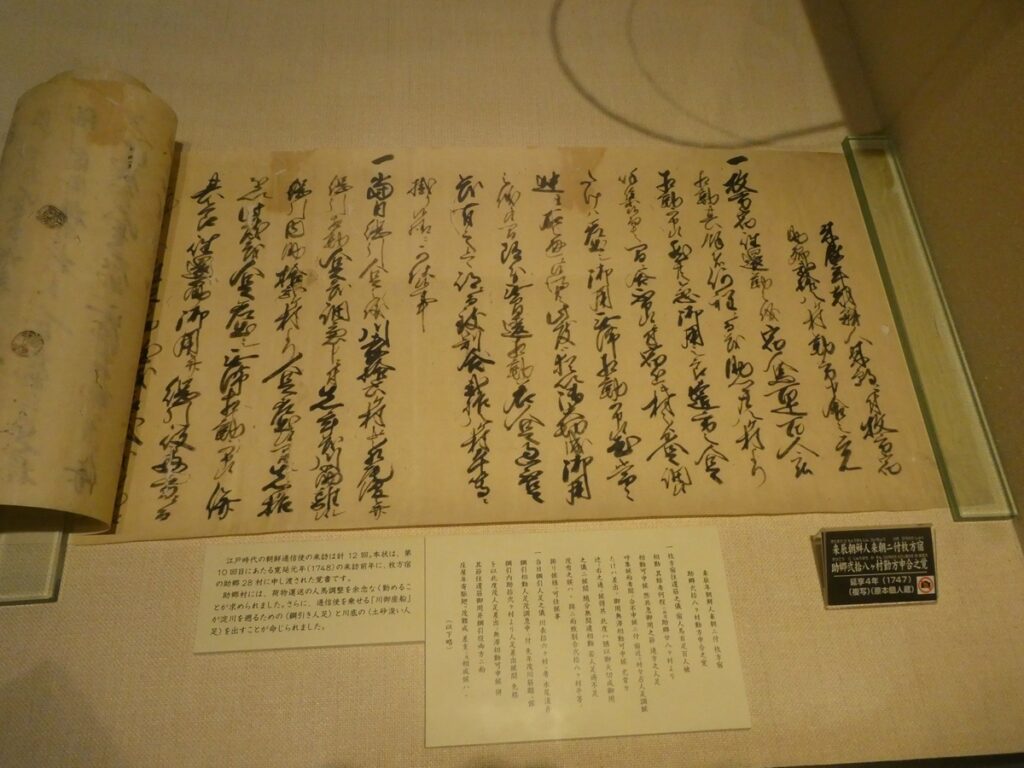

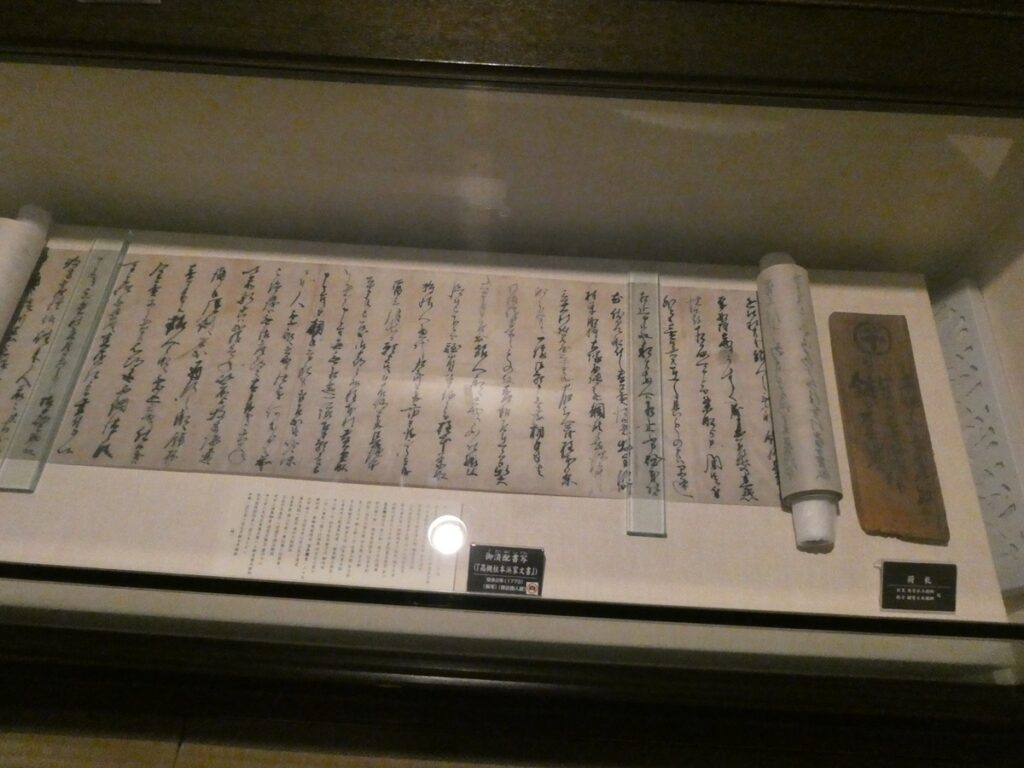

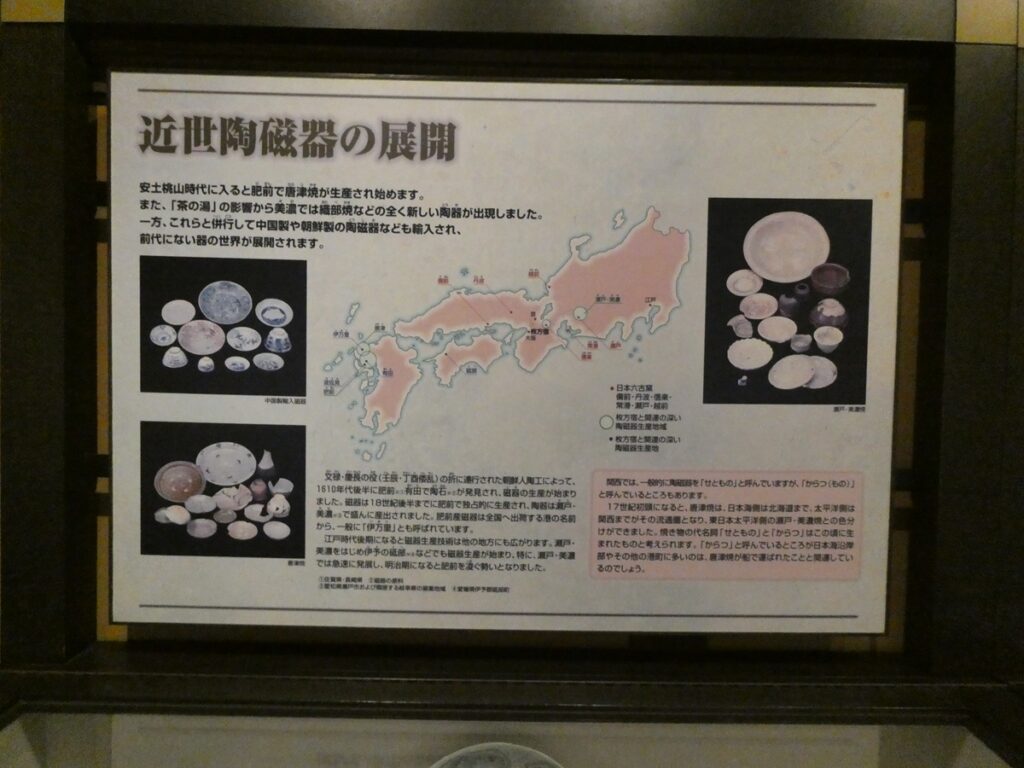

📜 朝鮮通信使と琉球使節 ―― 文化が行き交った川

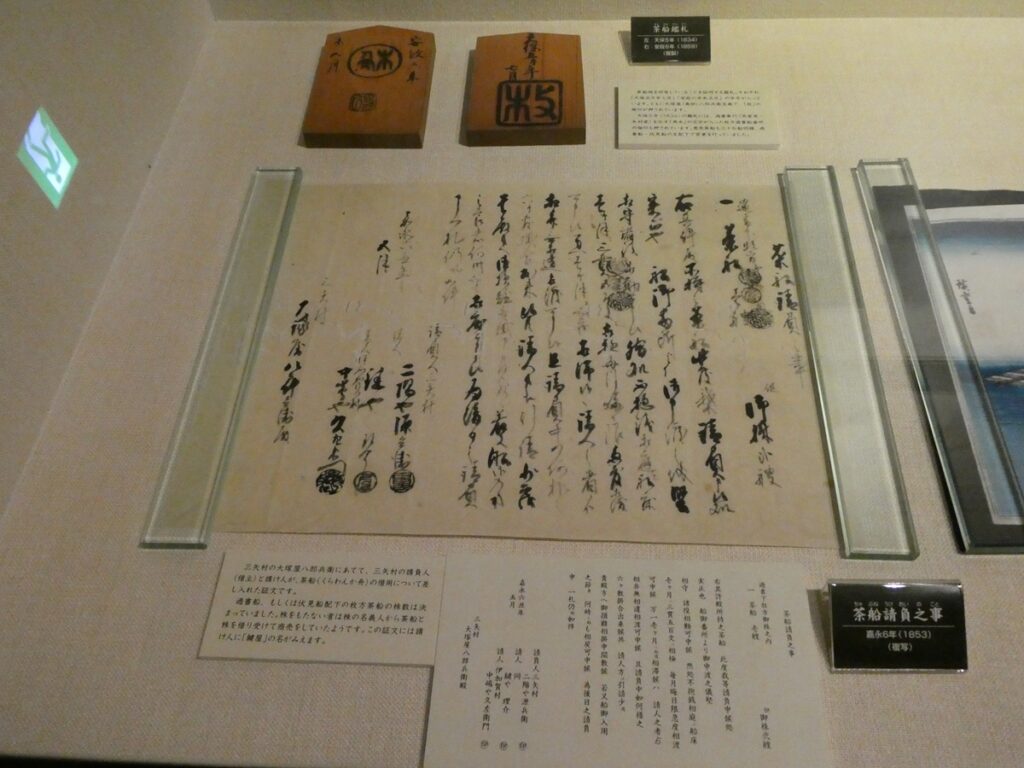

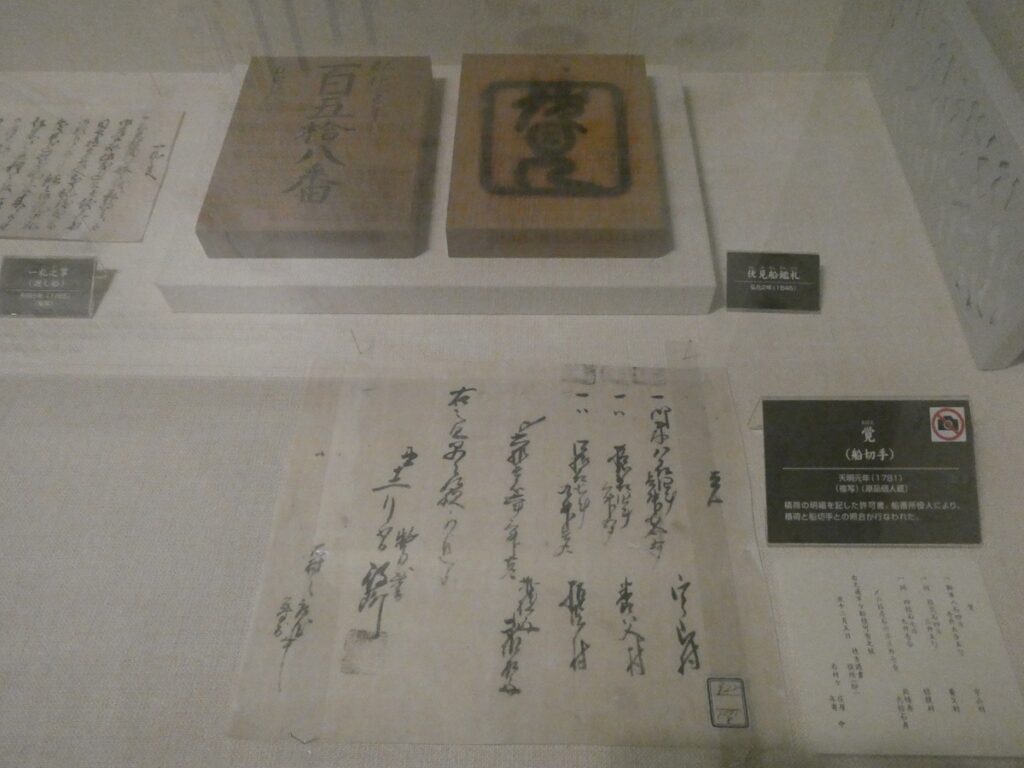

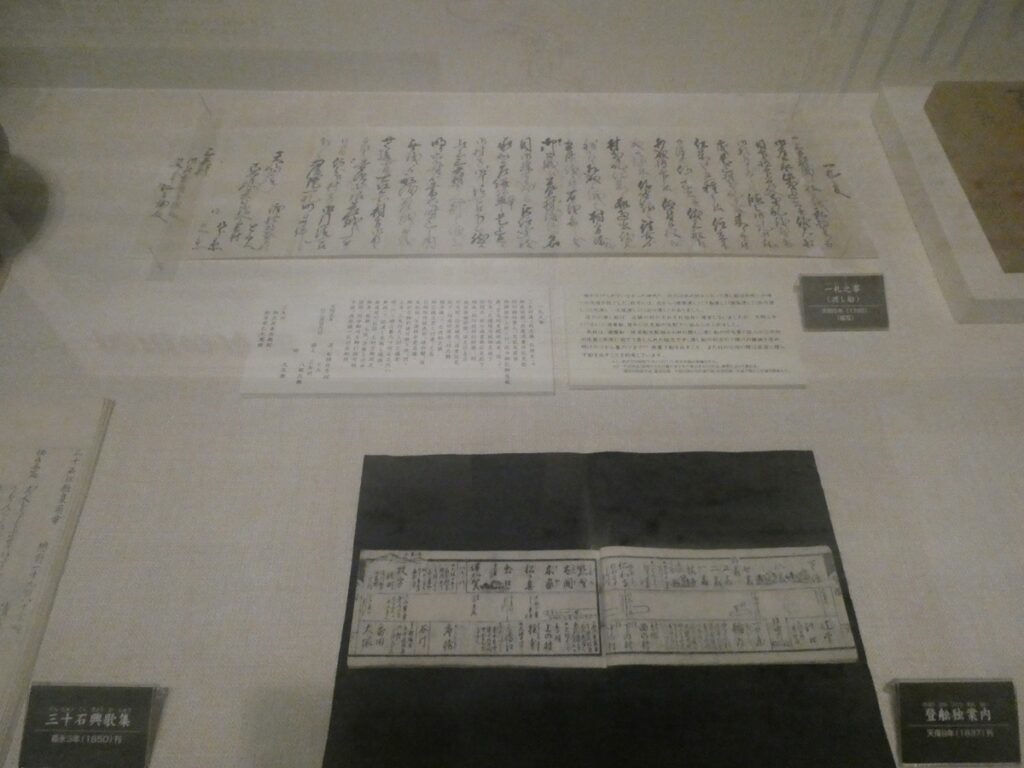

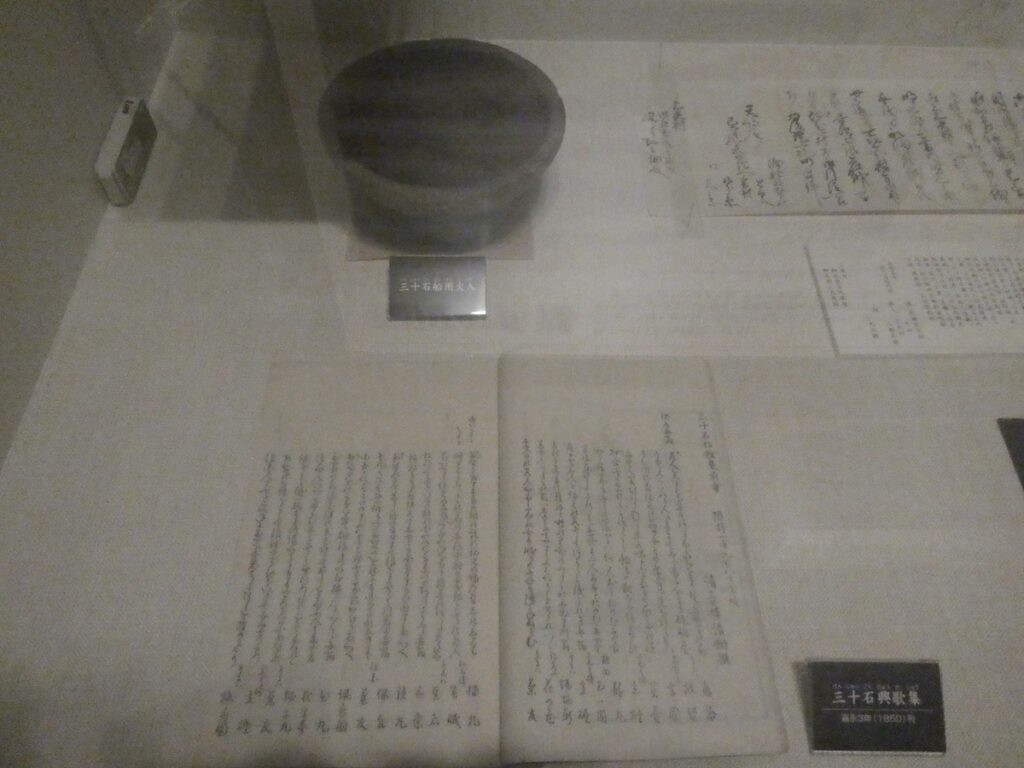

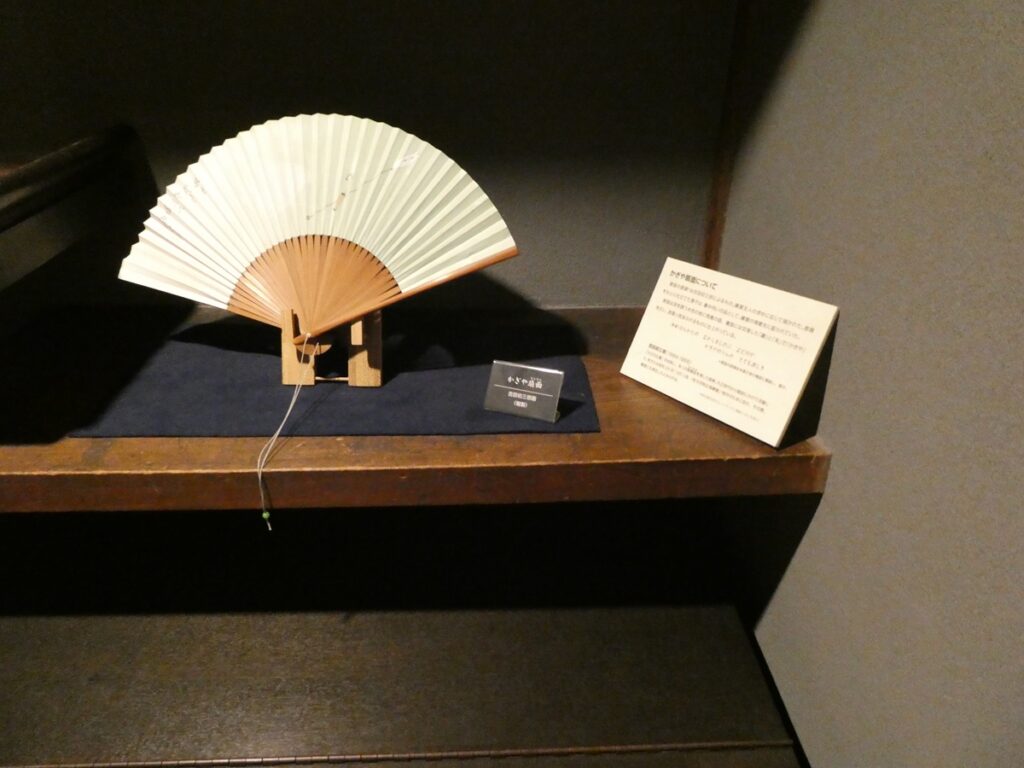

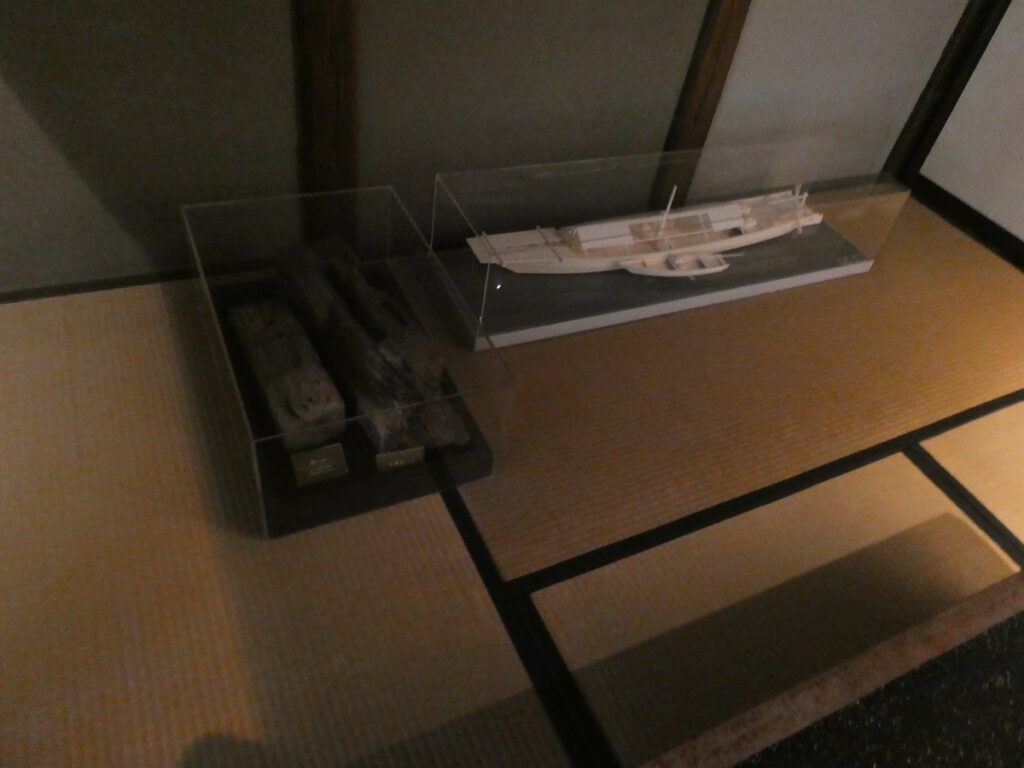

館内には当時の書や食器、生活道具が展示されている。

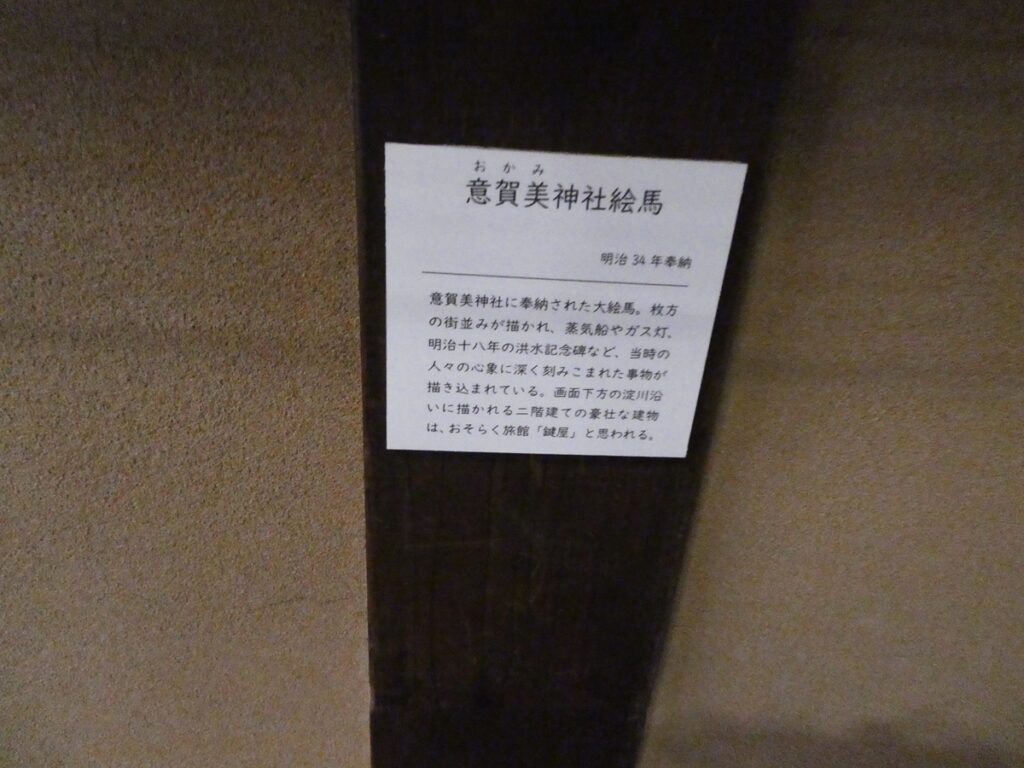

その説明文のひとつに「朝鮮通信使」の文字を見つけた。

鎖国の時代、江戸幕府は朝鮮と琉球だけを「通信の国」として正式な外交関係を保っていた。

慶長12年(1607)から文化8年(1811)まで、約200年にわたって12回。

ときには500人を超える通信使が大阪から川御座船に乗り、淀川をのぼって江戸へ向かった。

沿岸の村々は見物人であふれ、淀川は祝祭の川と化したという。

琉球使節も将軍の代替わりごとに派遣され、文化や音楽、風俗が京・大坂へ流れ込んだ。

まさにこの川は「文化の大動脈」だったのだ。

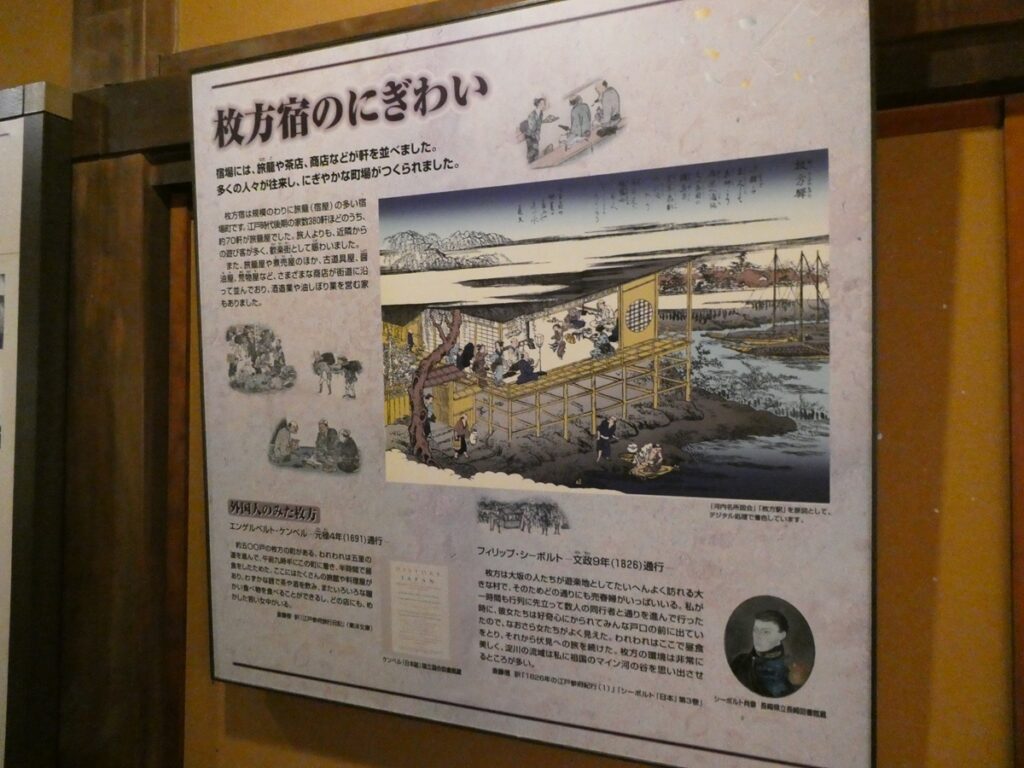

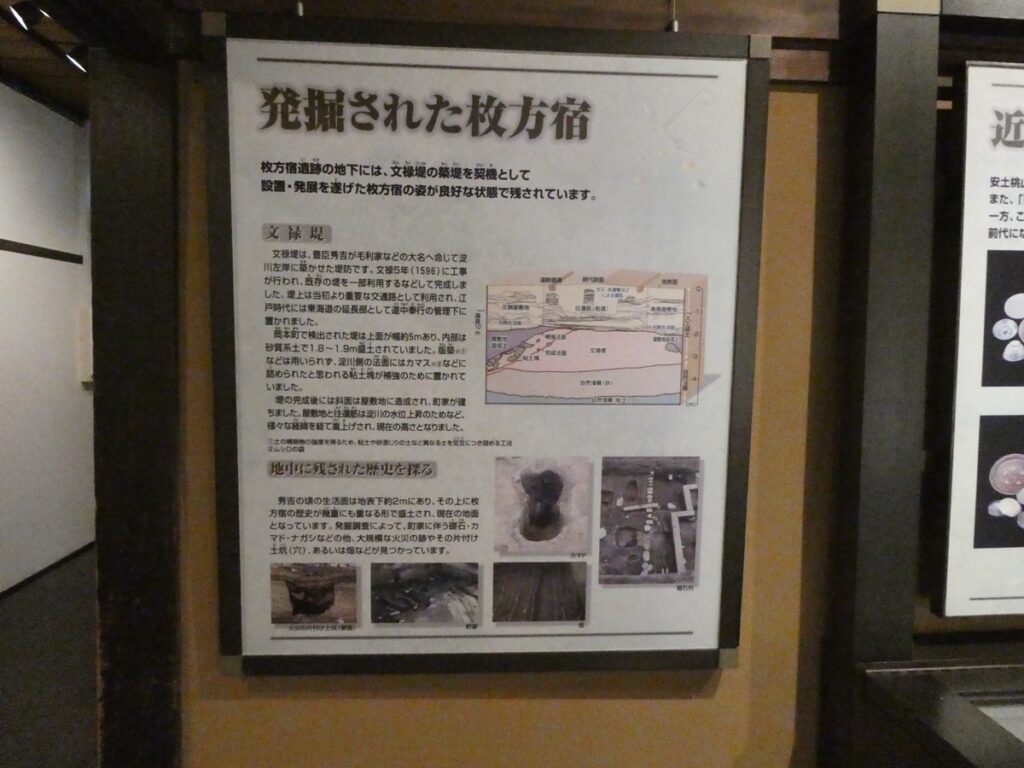

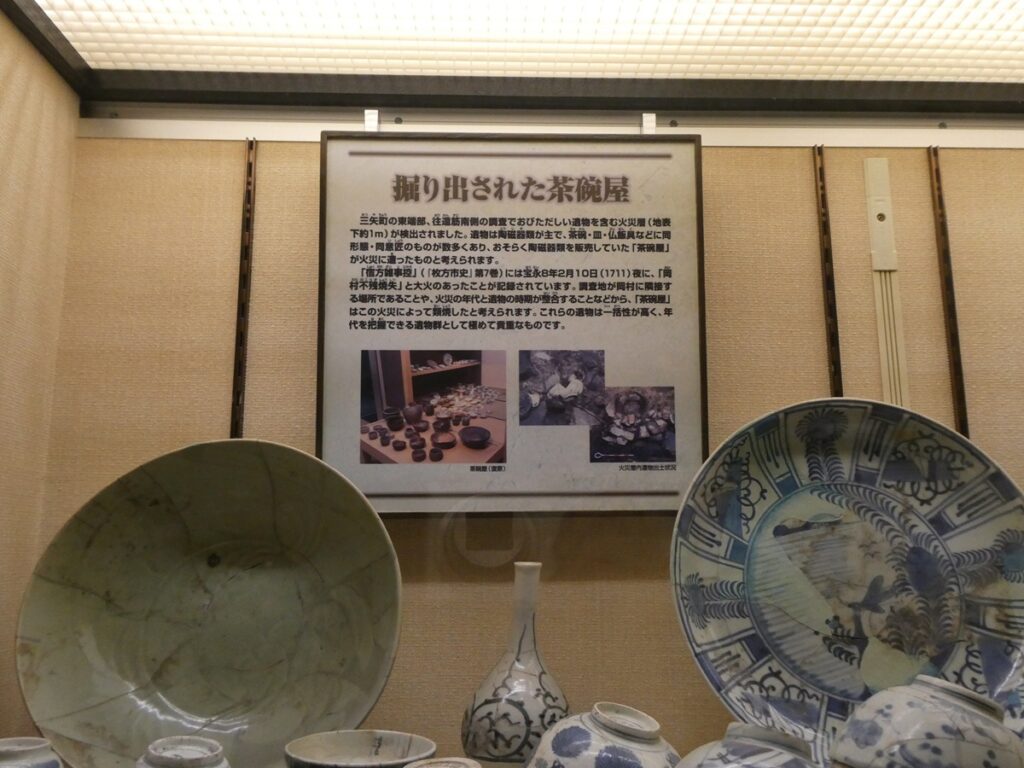

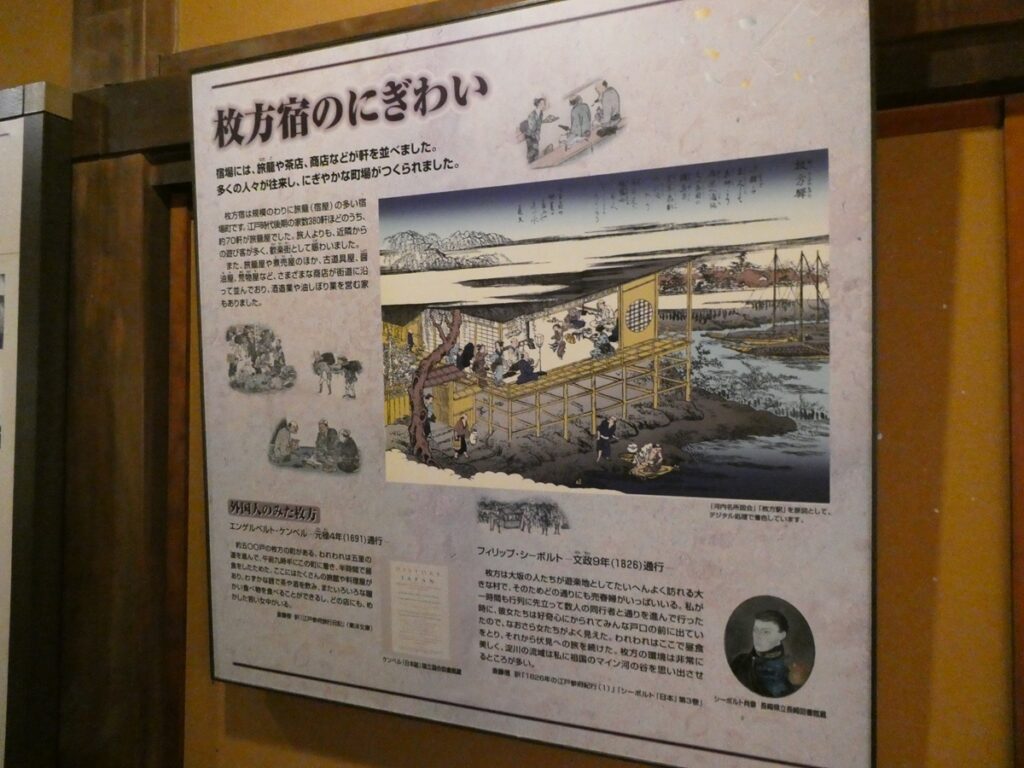

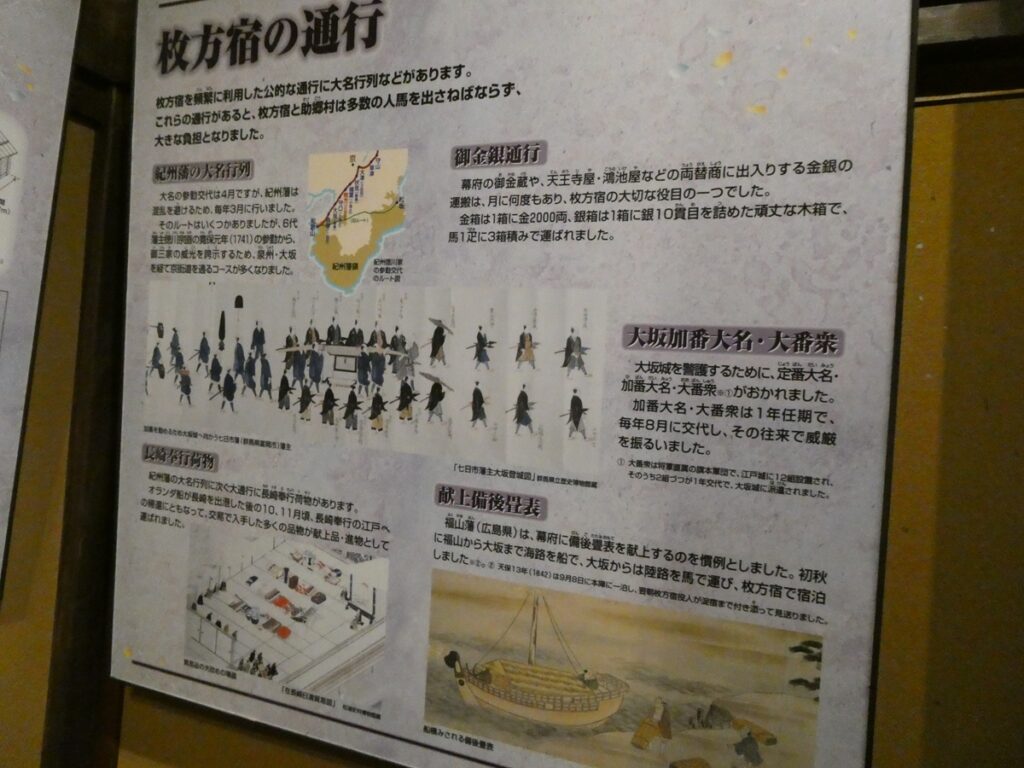

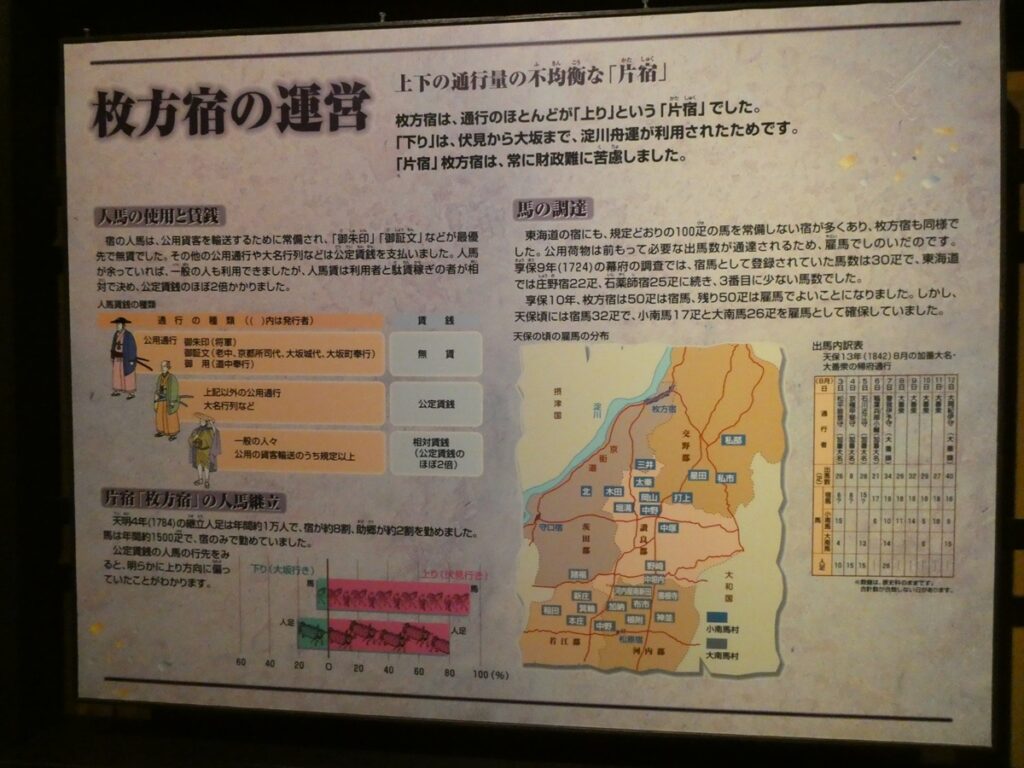

⛩ 枚方宿 ―― 歓楽と労働の入り混じる町

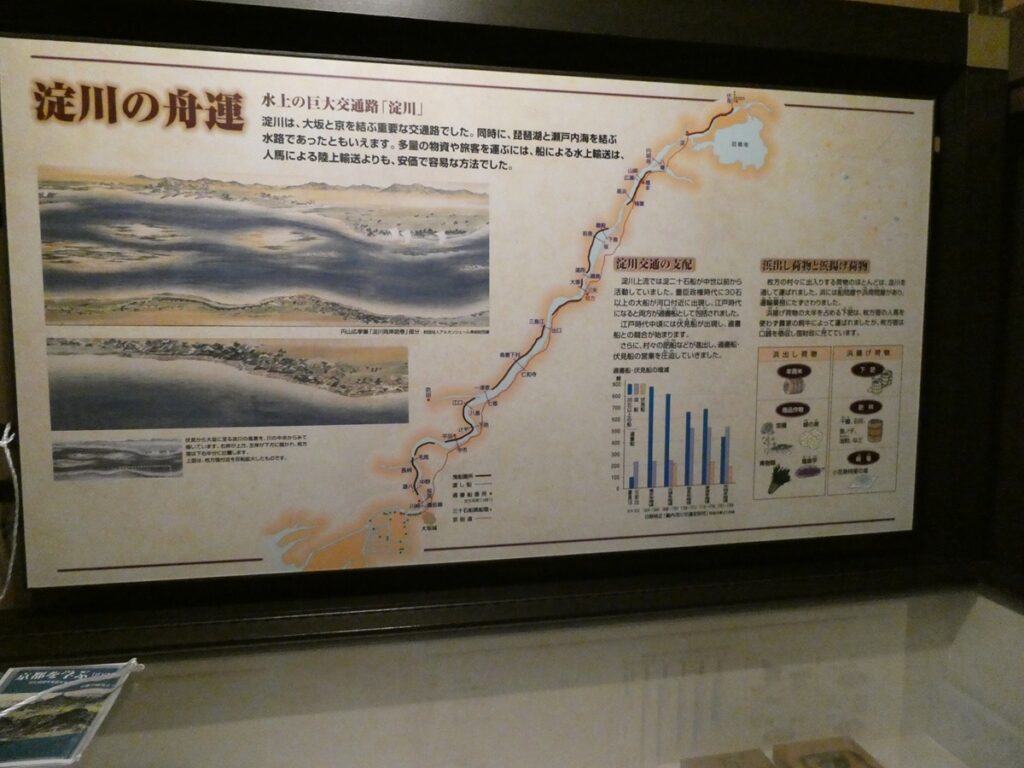

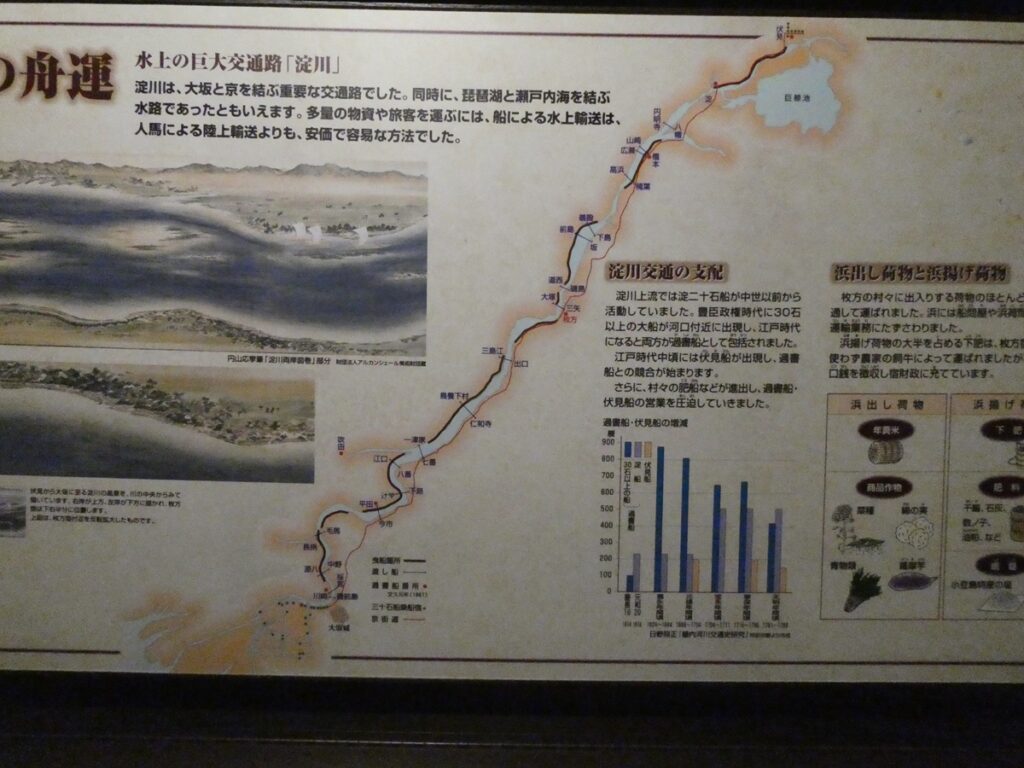

淀川沿いに発展した枚方宿は、京と大阪を結ぶ交通の要衝。

大名行列が頻繁に通り、そのたびに大量の人馬を出さねばならず、宿場はいつも大忙し。

金銀の運搬や公用の荷も多く、正直、かなりの重労働だったらしい。

それでも宿場は賑わっていた。

江戸後期の枚方宿には約380軒の家があり、そのうち70軒が旅籠屋。

煮売屋、古道具屋、酒屋、荒物屋――いまの商店街のように様々な店が並び、

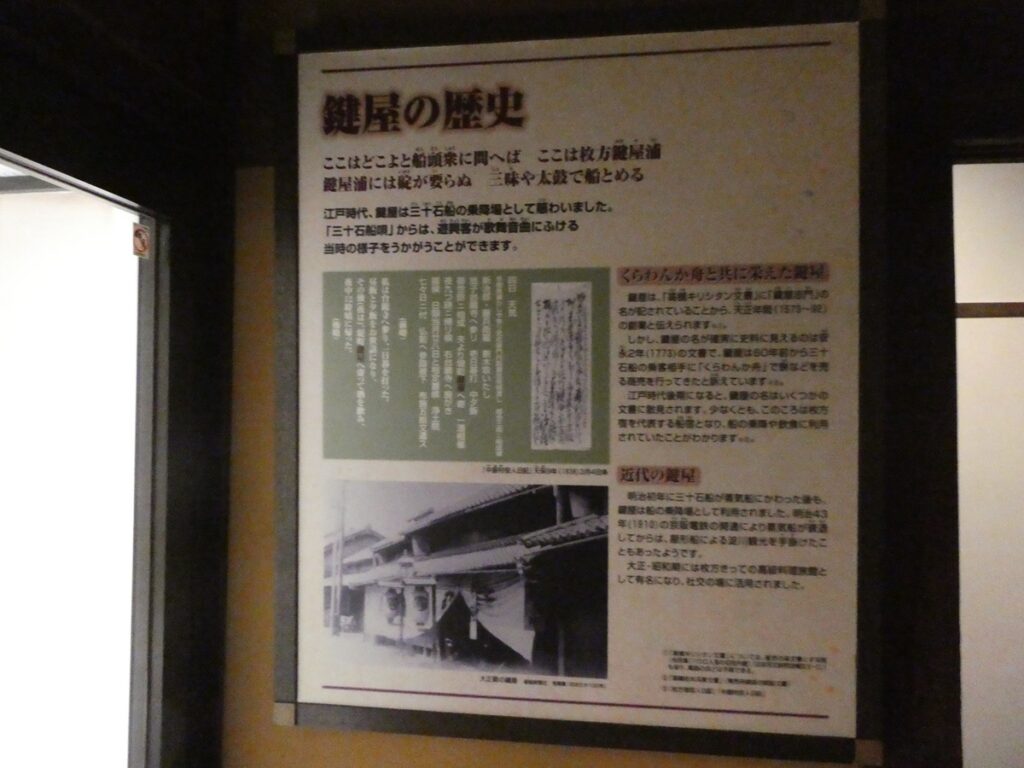

町の顔ともいえるのが、この「鍵屋」だった。

ただし、宿場町といえば色街もセット。

ここ枚方にも非公認の遊郭(岡場所)が多く、旅人だけでなく近隣の遊び客で賑わっていた。

江戸の歓楽街といっても過言ではない。

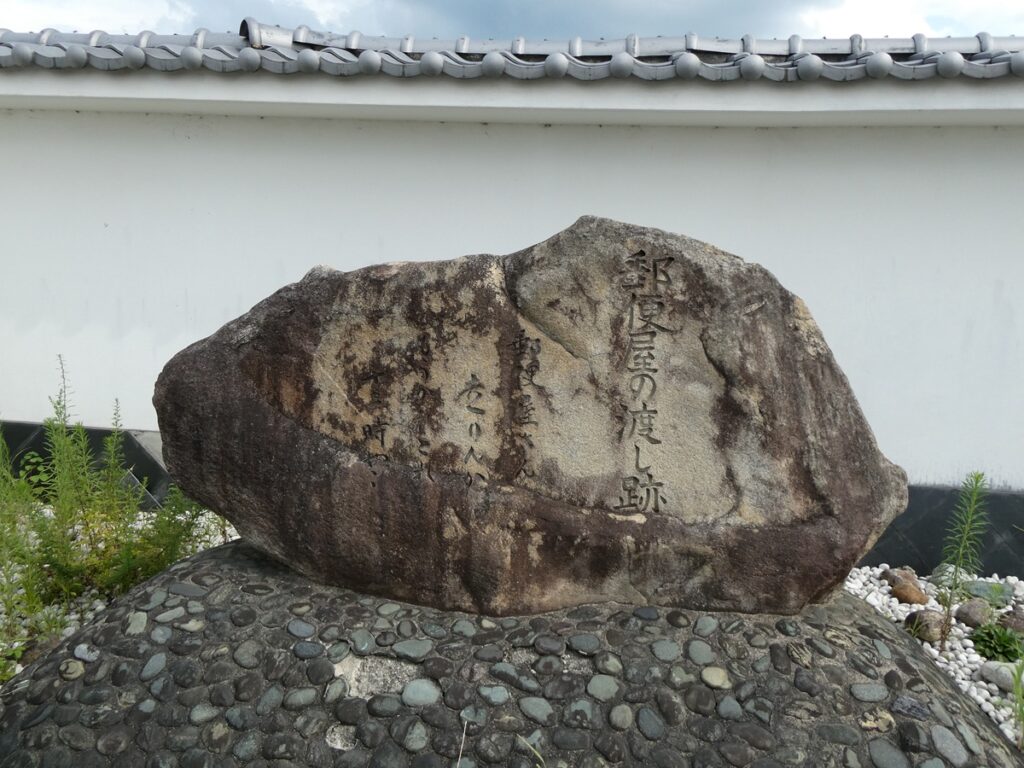

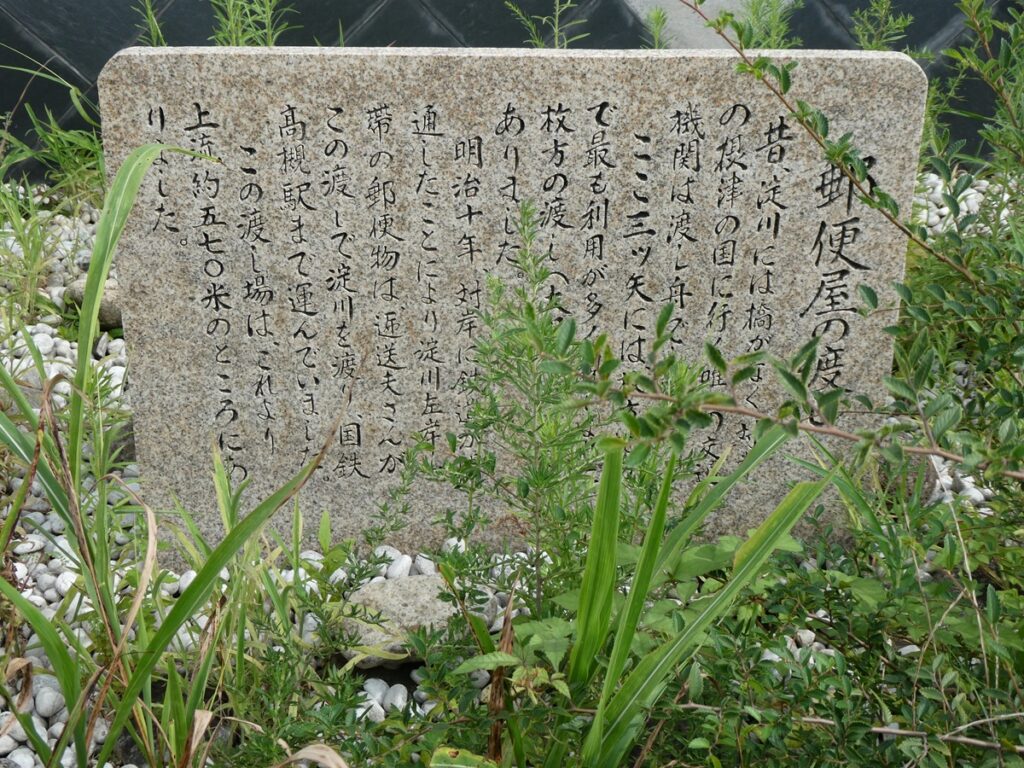

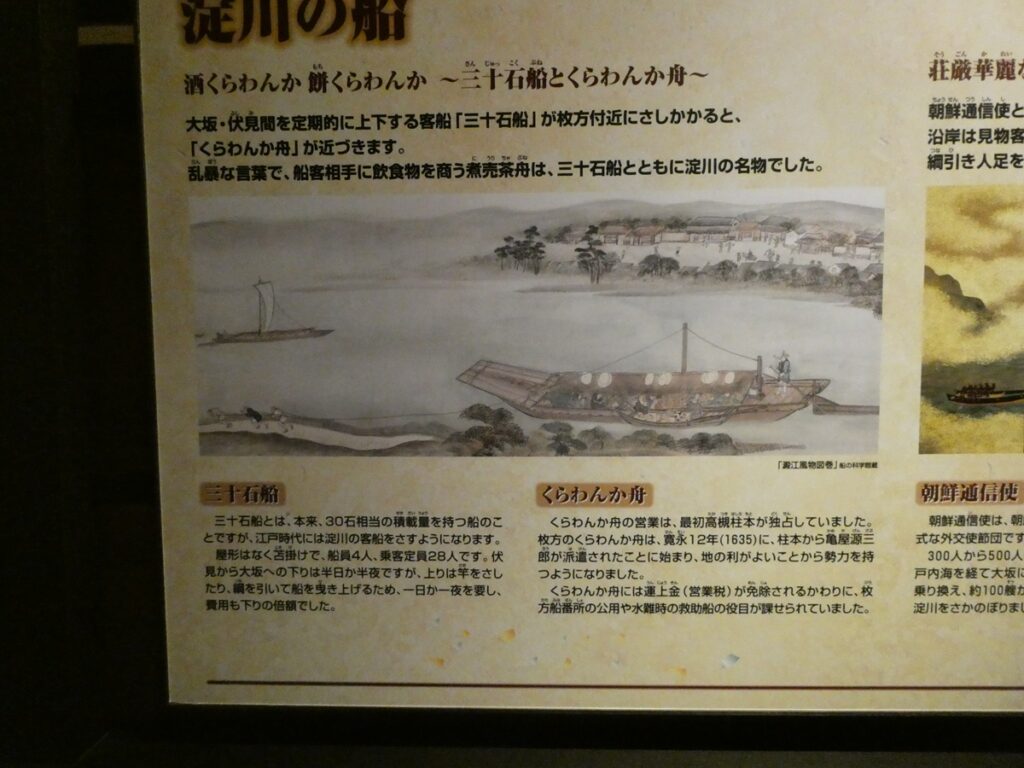

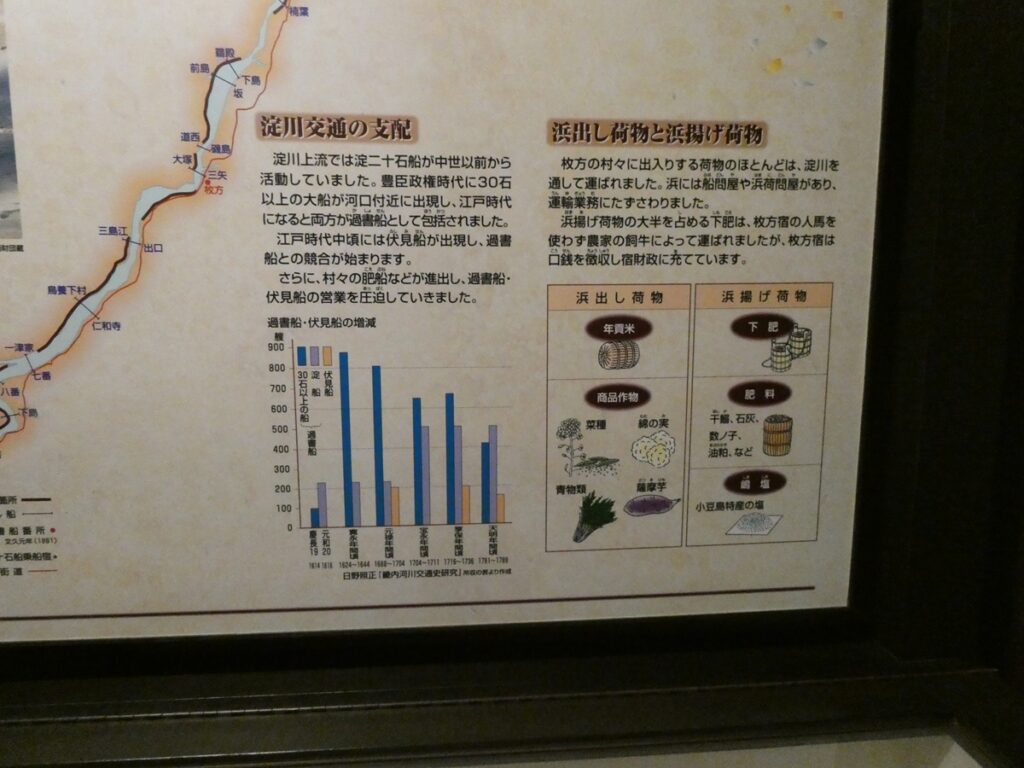

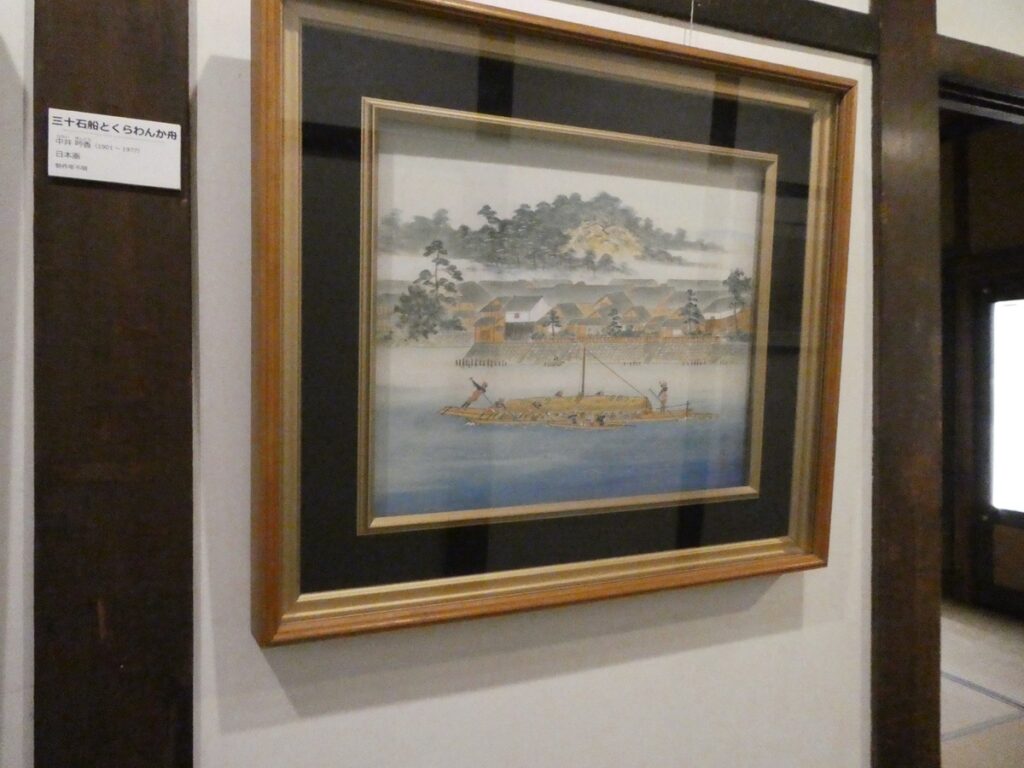

🚢 淀川の舟と“くわらんか船”

当時はまだ堤防がなく、鍵屋の裏手はすぐ淀川。

鍵屋浦と呼ばれる船着き場があり、表玄関は京街道、裏は川――

つまり「水と陸、両方の玄関口」だった。

安永2年(1773)には「餅屋」として記録が残り、

文政年間(1818〜1830)には三十石船の宿屋として繁盛していた。

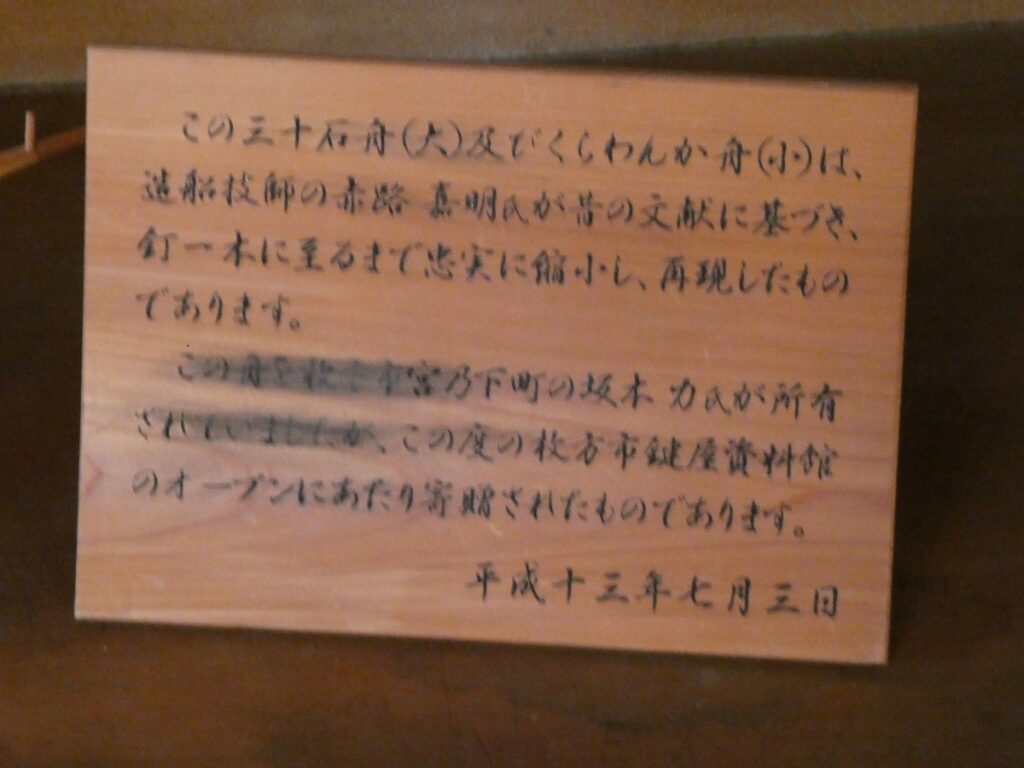

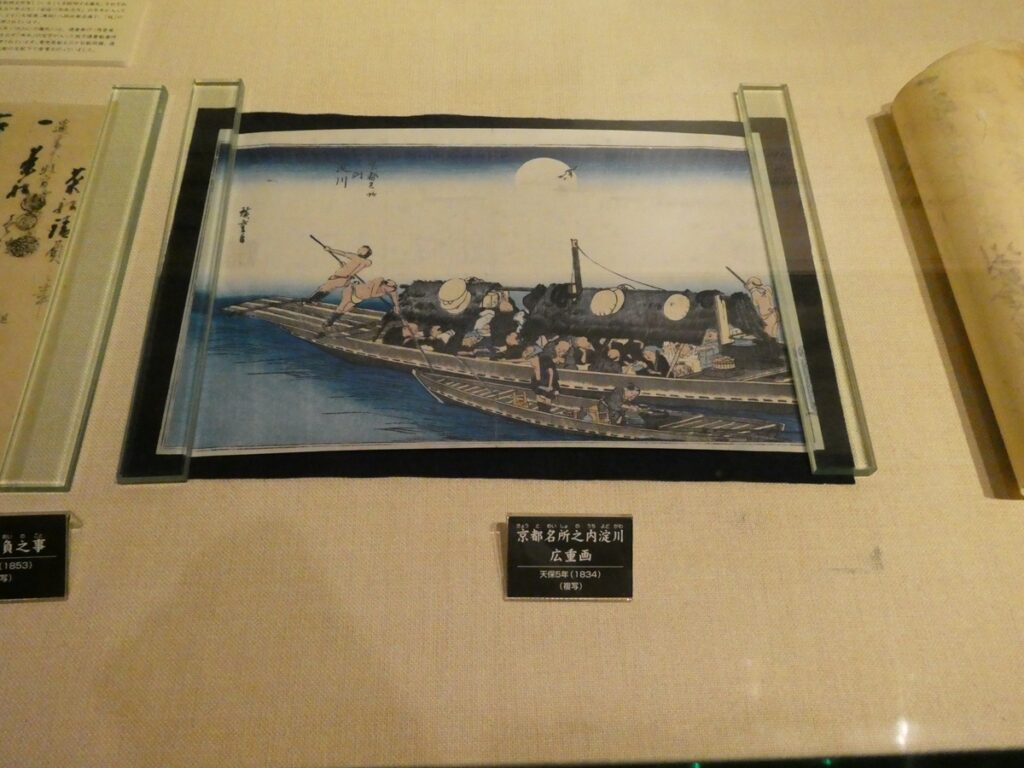

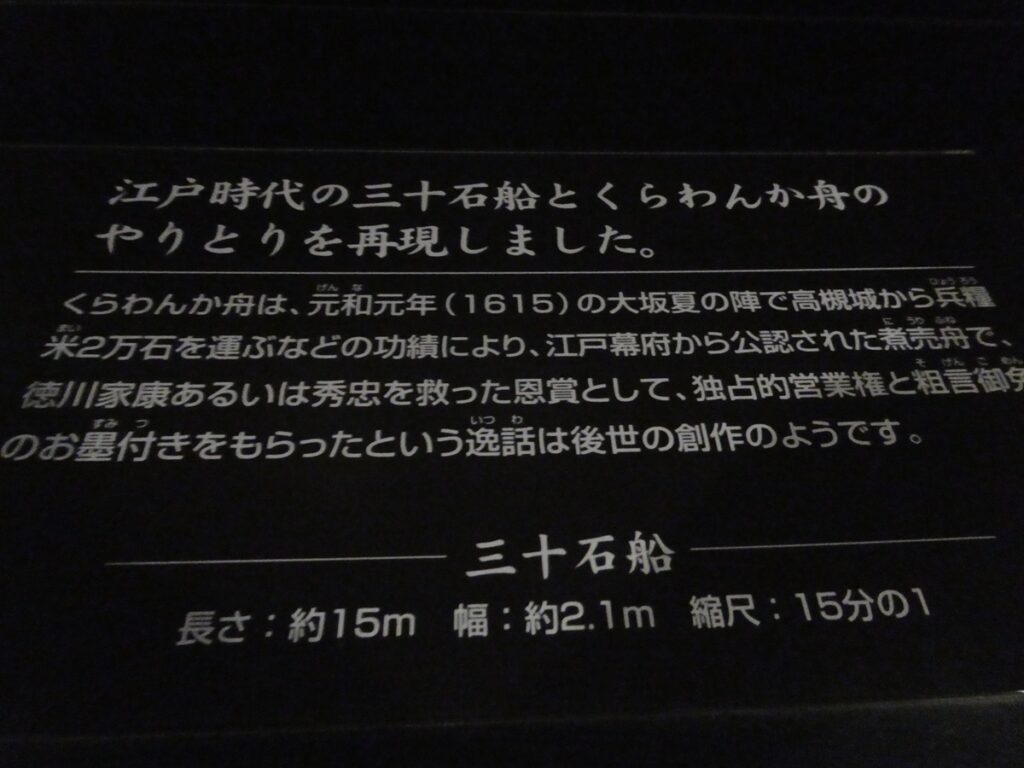

この船は30石分の荷を積める舟で、苫掛けの簡素な客船。

下り(伏見→大阪)は半日、上りは倍の時間がかかり、料金も倍。

中途下船禁止――とあったのは、途中の遊郭で遊ぶ客が多すぎたからだとか。

中でも枚方宿は一番人気の“寄り道スポット”だった。

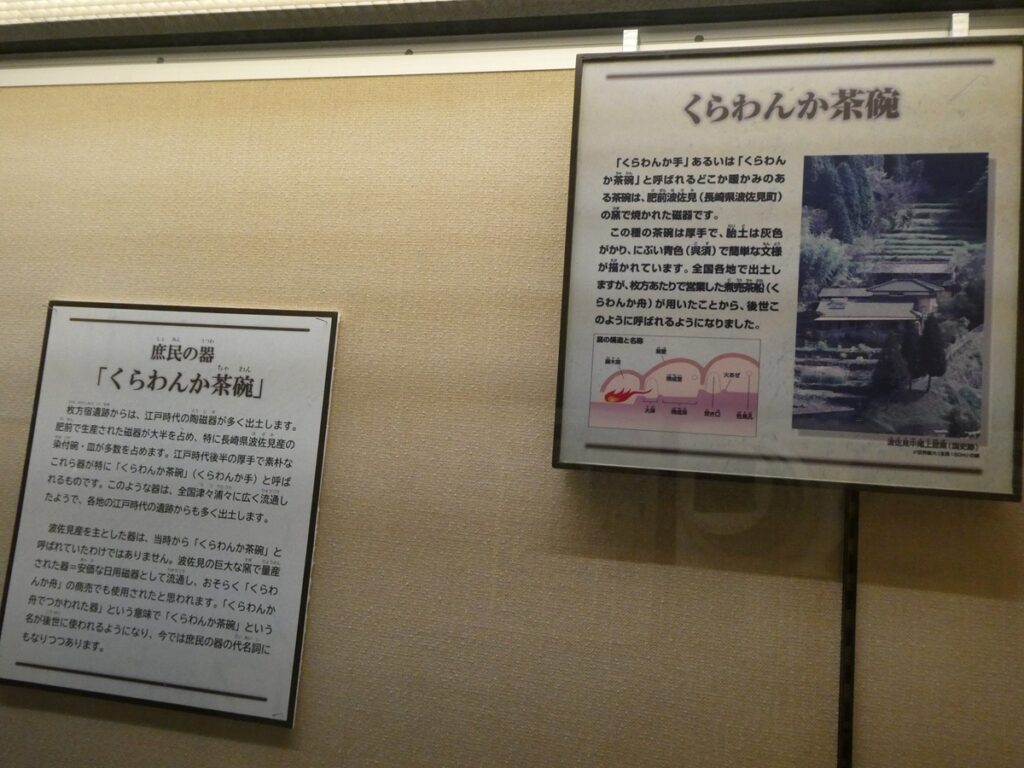

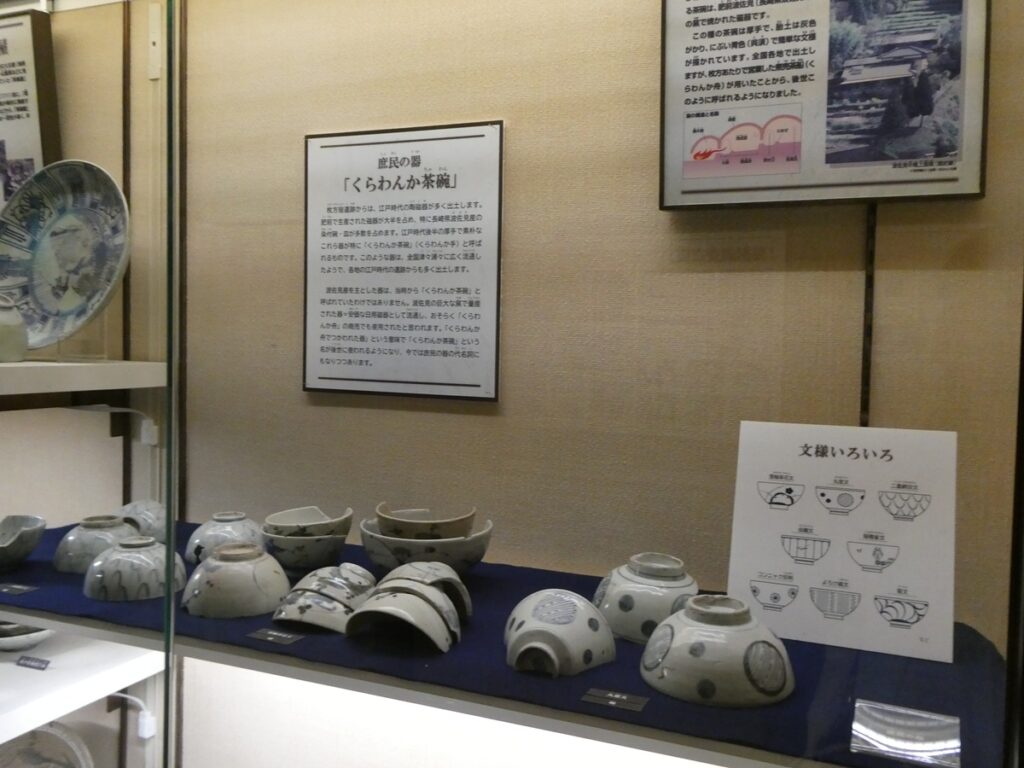

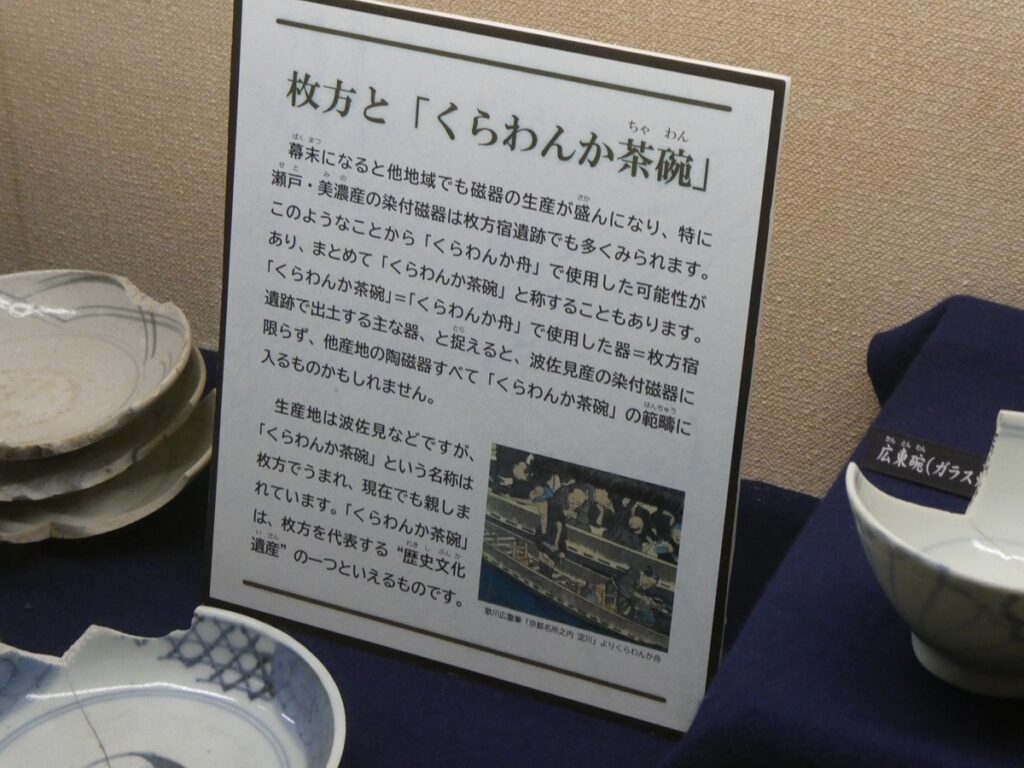

そんな川辺で活躍したのが「くわらんか船」。

停泊中の船に鉤爪で近づき、酒や汁物を売る水上商売。

「食わらんか、飲まんか!」と荒っぽい口調で売り込むのが特徴だ。

高槻市柱本が発祥とされ、大坂の陣では兵糧輸送も行った。

幕府から特権を得ていたという話もあるが、それは後世の脚色らしい。

ただ、御用船としての任務は本当にあった。

やがて柱本から派遣された茶舟が枚方でも営業を始め、

この地でも「くわらんか商法」が広がった。

「鍵屋浦には碇が要らぬ、三味や太鼓で船止める」

そんな川唄まで生まれるほど、淀川随一の名所になった。

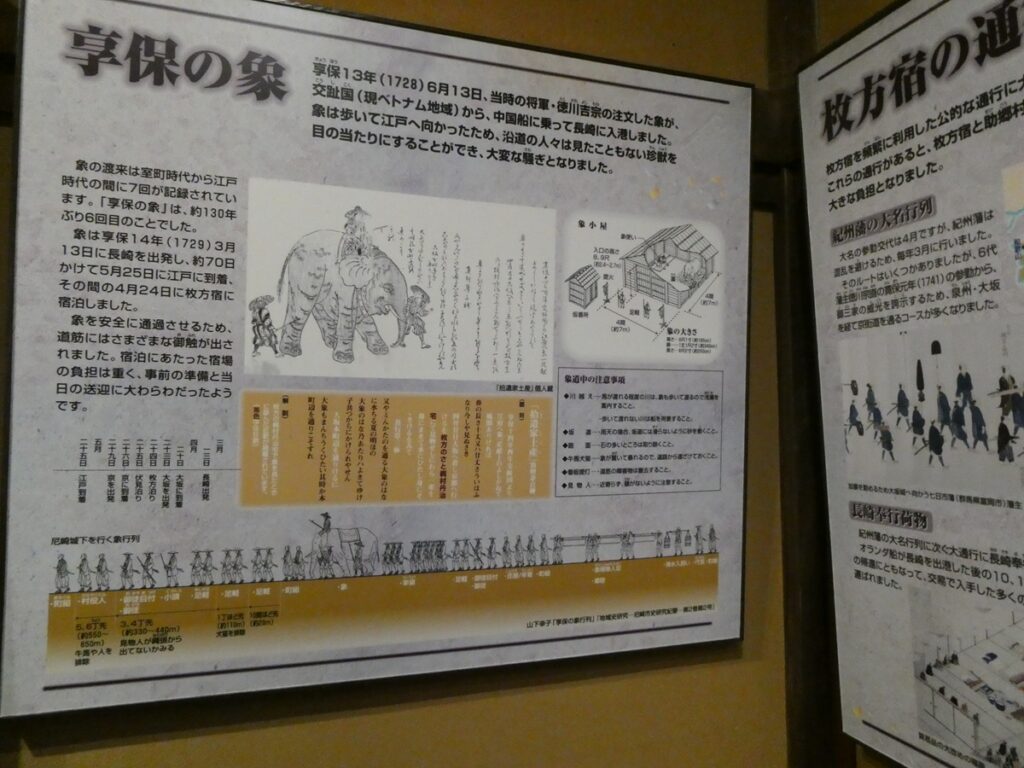

🐘 象が宿場を通る

享保13年(1728)、徳川吉宗が注文した象が長崎から江戸へ運ばれた際、

枚方宿に宿泊したという。

象を見ようと人々が押し寄せ、通行整理のために御触れまで出た。

宿場にとっては名誉でもあり、地獄のような大騒ぎでもあったろう。

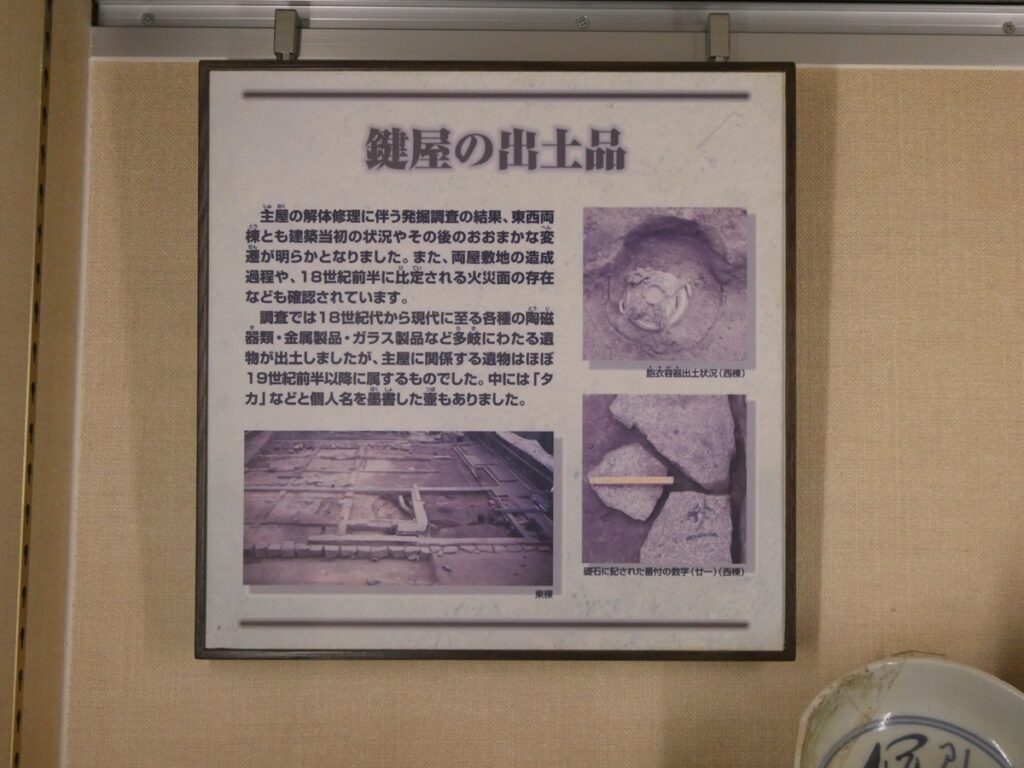

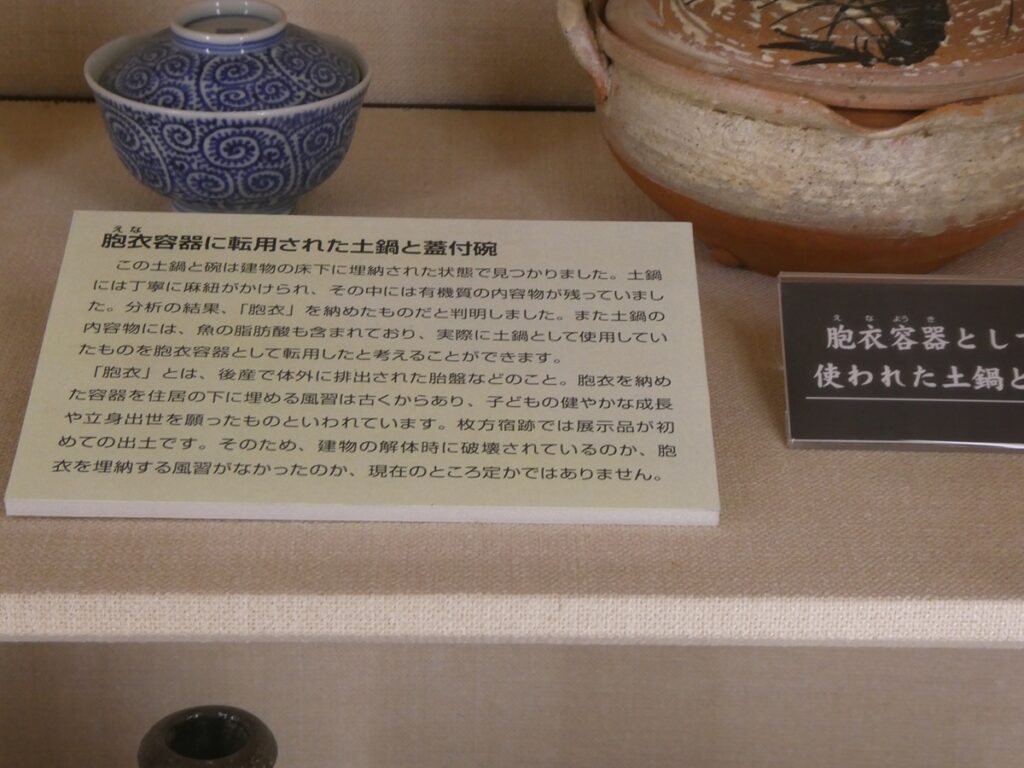

🕰 時代の流れとともに

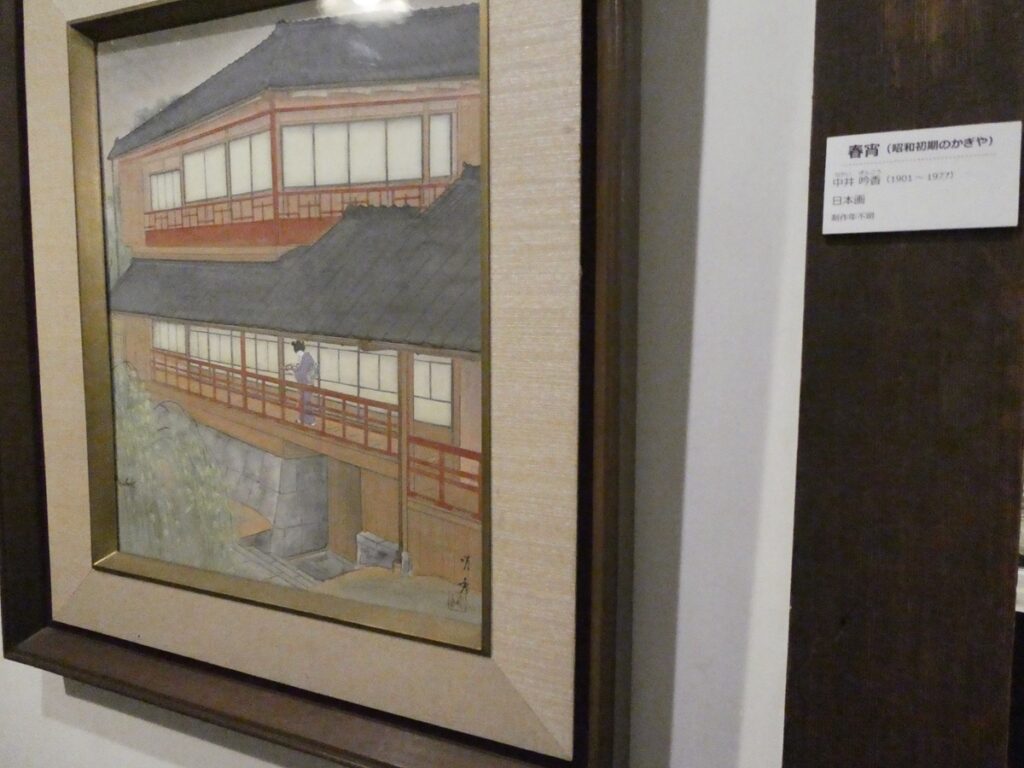

幕末には旅籠、明治以降は料亭「鍵屋」として生き残ったが、

蒸気船の登場と鉄道の発展で、淀川の舟運は急速に衰退。

くわらんか船も姿を消した。

それでも鍵屋は1997年まで料亭旅館として営業を続け、

翌年、枚方市の史跡に指定。

主屋は江戸期の町家建築をそのまま残し、

起り屋根や摺り上げ戸が当時の風情を今に伝える。

2001年、「市立枚方宿鍵屋資料館」として再生。

入館料はたったの200円。

200円で江戸と現代を往復できる――そう考えると破格である。

🍣 くわらんか鮨で締めくくる

館内の喫茶では、当時のくわらんか舟の料理を現代風にアレンジした

「くわらんか鮨」も味わえる。

菊の花を混ぜたご飯の上に、桂川・宇治川・木津川の“三川合流”をイメージした三種の具。

枚方市の市花・菊と淀川がここで融合している。

お土産やオリジナルグッズも販売されており、

のんびり過ごすだけでも十分楽しい。

古い木の香りに包まれて、静かに時をさかのぼる――

そんな贅沢が、たった200円で手に入るのだ。

🌸まとめ

鍵屋は単なる資料館ではなく、

「川と町と人の記憶」がそのまま息づく空間だった。

今もその建物の木の梁のあいだから、

当時の船頭の笑い声や太鼓の音が、ほんの少し聞こえてくる気がした。

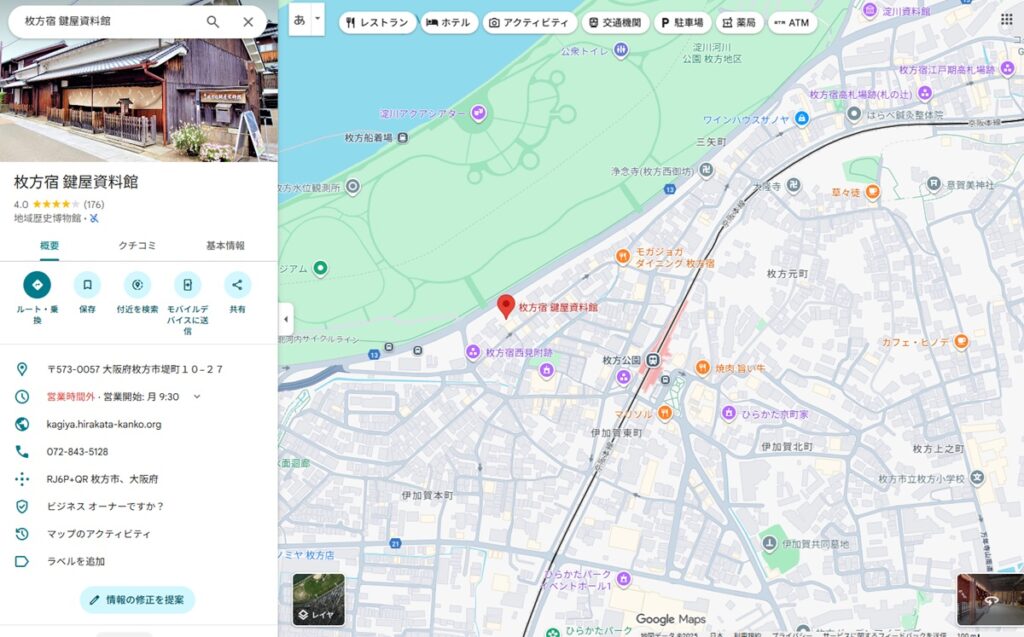

鍵屋資料館の位置は、かつて京街道と淀川舟運が交差した交通の要衝。

現在も京阪「枚方公園駅」から徒歩約5分とアクセス良好。

当時の船着き場に近い場所にあり、道中の街並みもどこか懐かしい。

地図で見ても、まるで「川と歴史が交わる交点」に立っているようだ。

🌾静かな建物に漂う木の香りと、遠くから聞こえるような船の唄。

鍵屋を歩くと、江戸の人々が淀川と共に生きていたことが実感できる。

時代は流れても、水の音も人の営みも変わらない。

この町の風に触れると、そんな「連続する時間のぬくもり」を感じる。

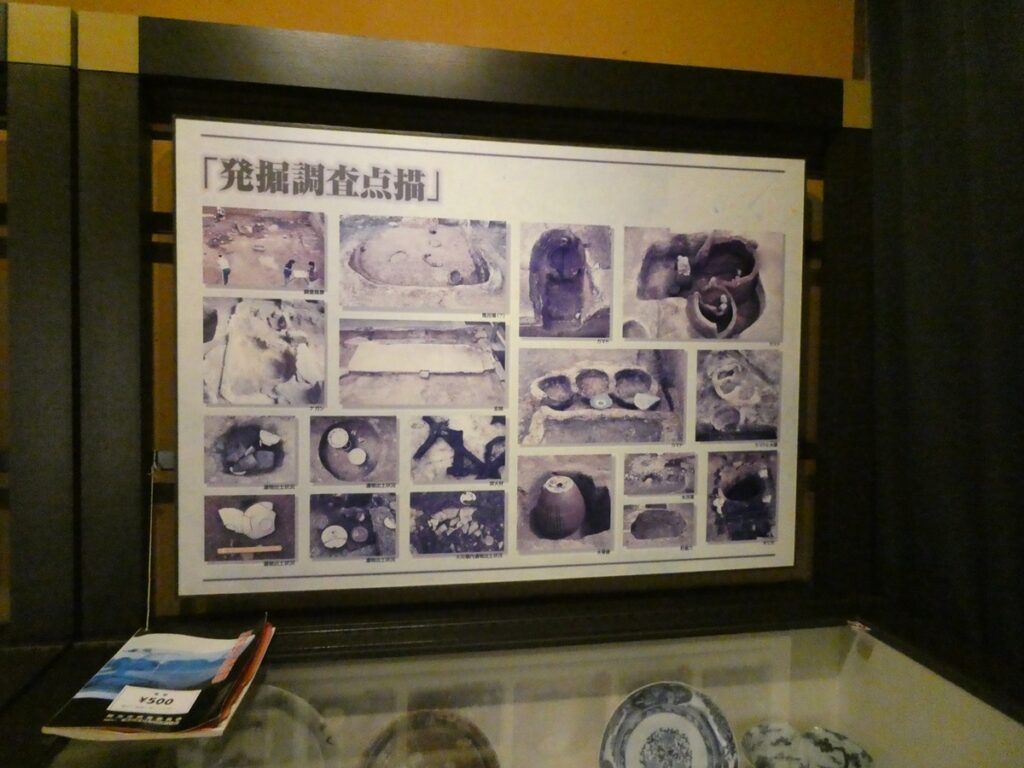

市立枚方宿鍵屋資料館の写真一覧

2025/08

コメントを残す