🦌 奈良県の史跡

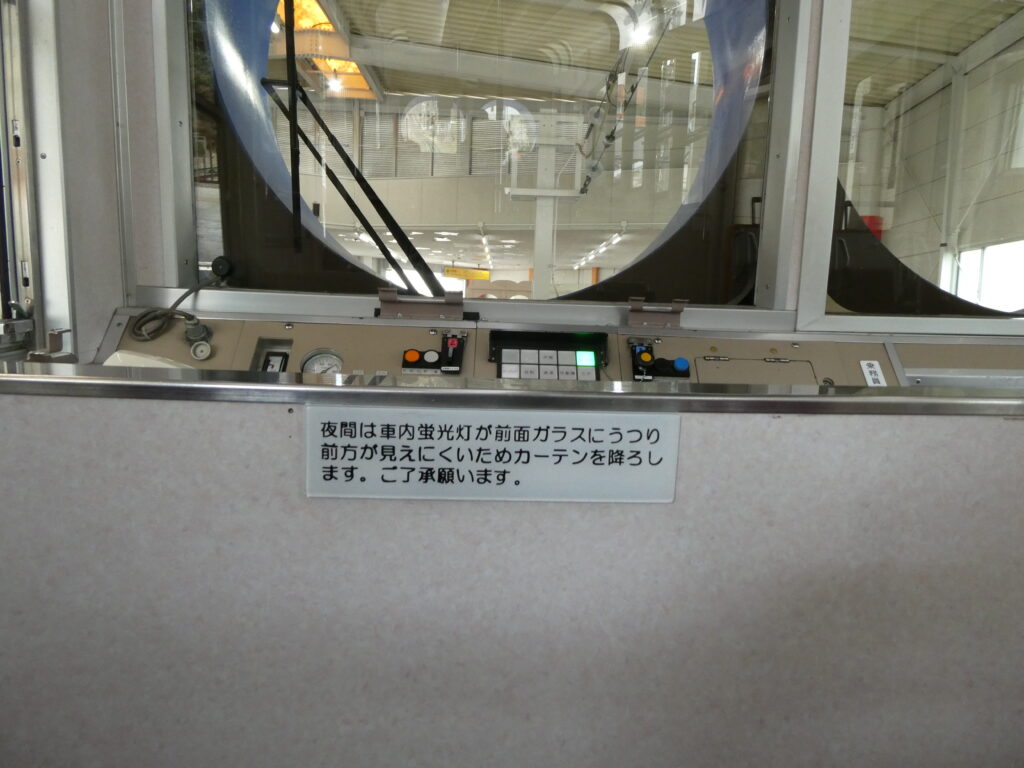

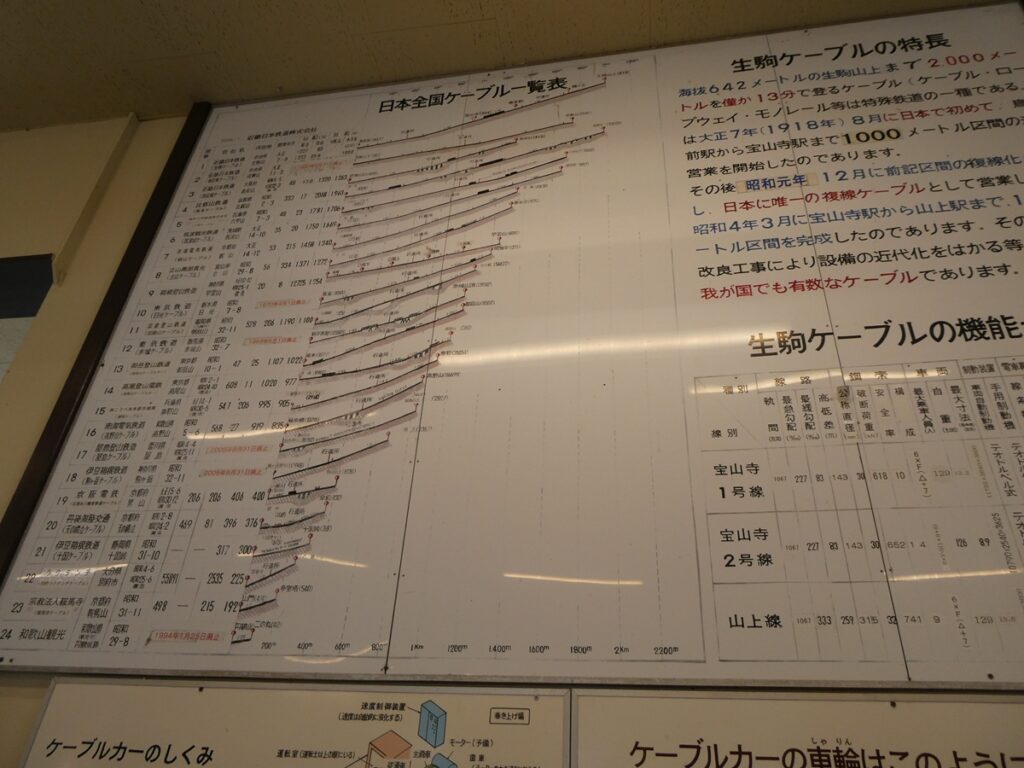

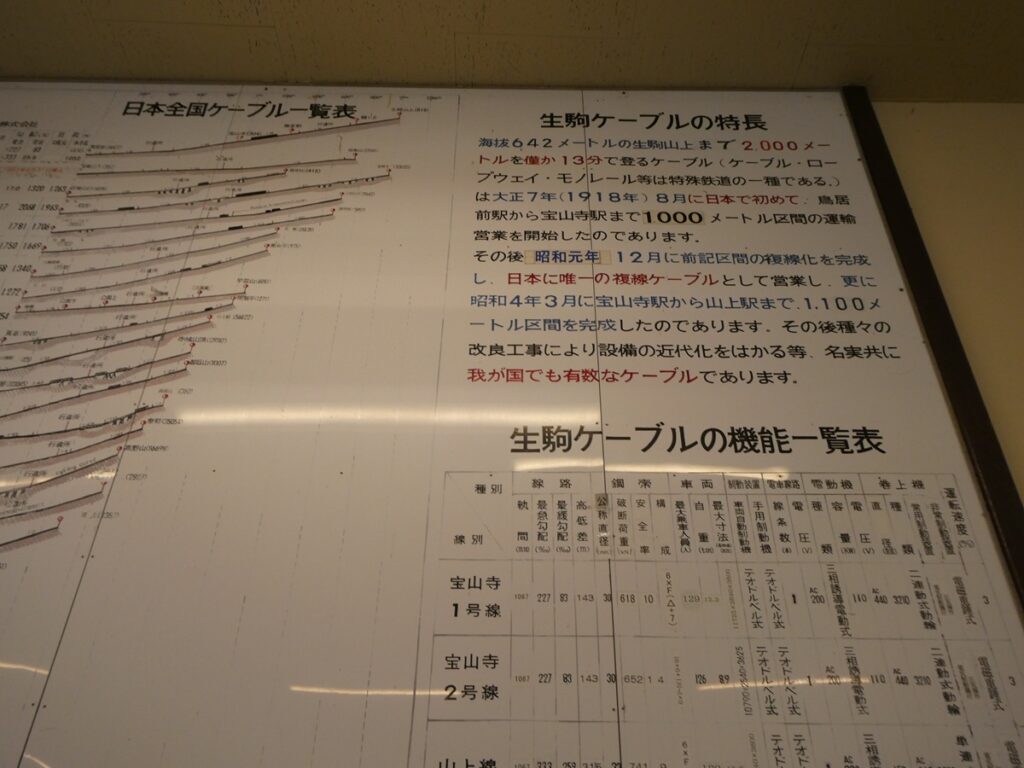

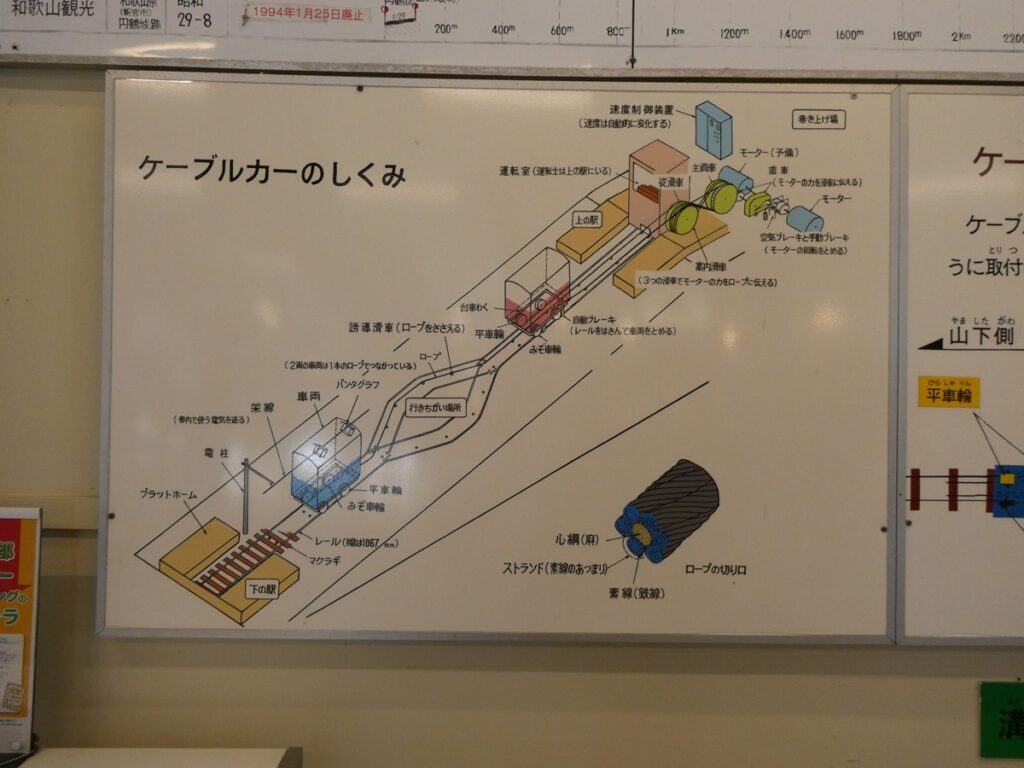

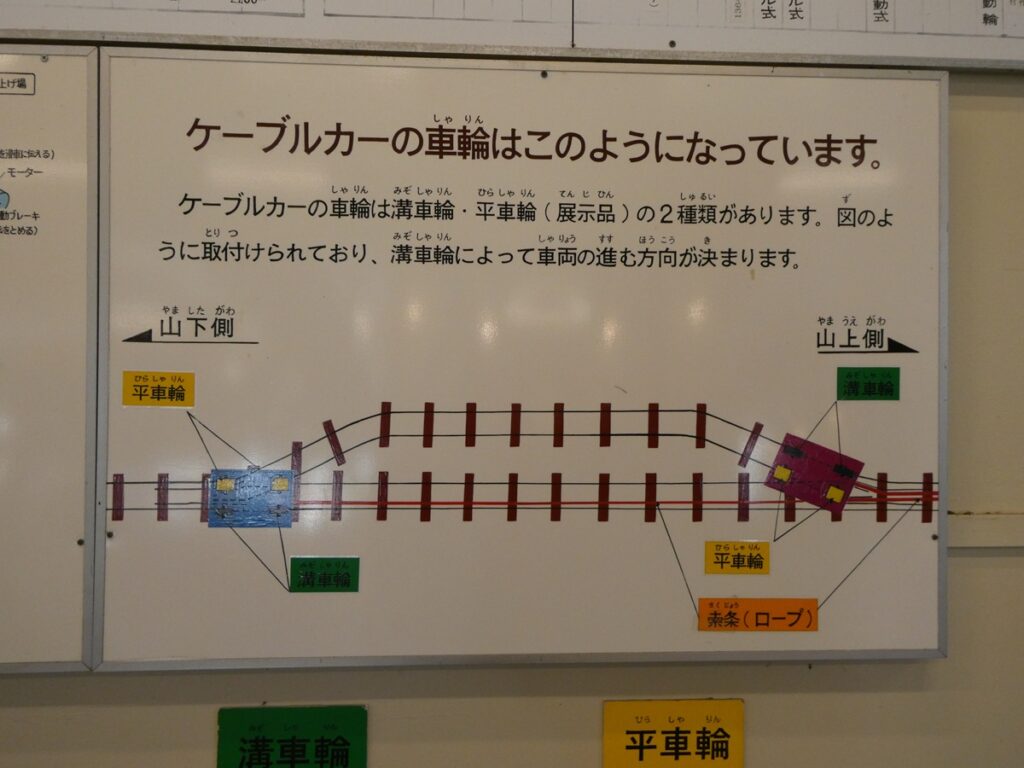

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。近鉄生駒駅前から生駒山山頂にある生駒山上遊園地までを結ぶ近鉄生駒ケーブル。鳥居前駅から宝山寺駅までは1区間、そこからさらに乗り換えて山上へ向かう。

可愛い模様の椅子や陽気なBGM(「猫ふんじゃった」や「ゆかいな牧場」など)が流れる車内は、もう遊園地気分全開だ。

宝山寺駅で降りると、長い階段の向こうに家々が連なっている。「人って、こんな所にも住むんだなぁ」と感心しつつ歩くと、間もなく宝山寺の入口へ。

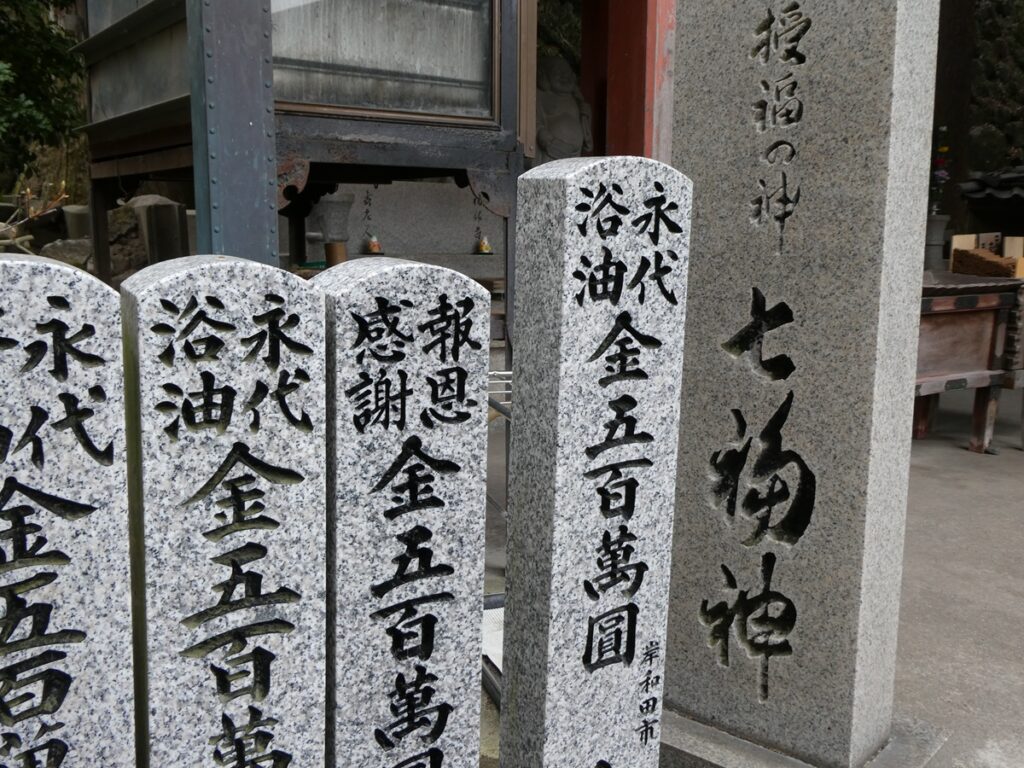

一歩足を踏み入れれば、奉納された氏名入りの石柱や灯篭が、どこまでも続く圧巻の景色。ここがどれだけ人々の心の支えとなってきたかが一瞬で伝わってくる。

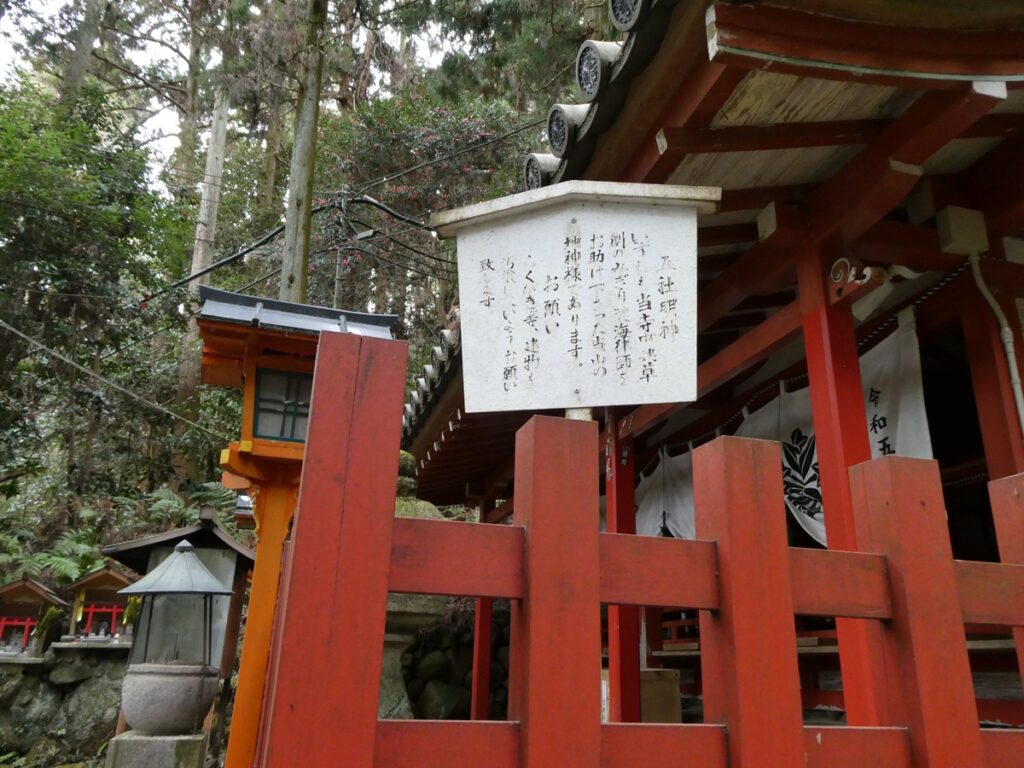

夜間受付専用の社務所まであり、鎮守神・聖歓喜天(聖天)を祀る聖天堂までは24時間参拝が可能。御守やおみくじ、祈祷の申込みも昼夜を問わず受け付けている。大阪商人が商売を終えてから夜通し歩いて参拝したことに由来する体制だという。しかも、お賽銭用の小銭がない時のために自動両替機まで設置されているのが面白い。

崖の上の役行者

私の目的は現世利益ではない。わずかな書物でしか知らないけれど、私は役行者の大ファンだ。

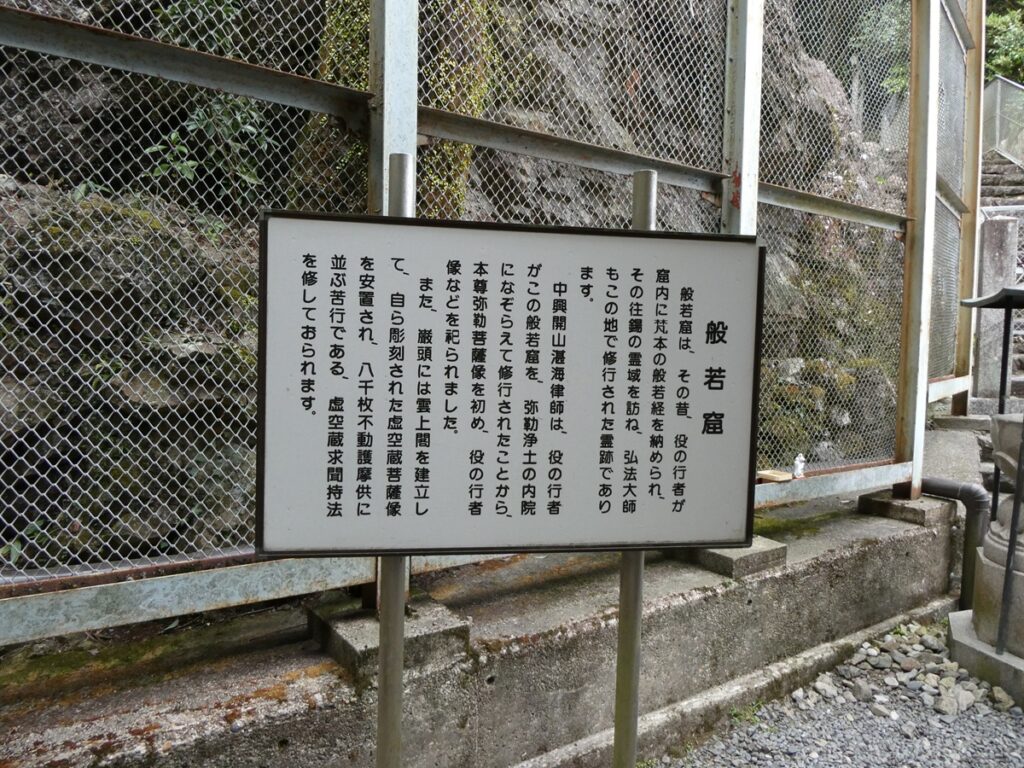

彼が修行したと伝わる宝山寺背後の岩窟――通称「般若窟」を一目見たくて来た。

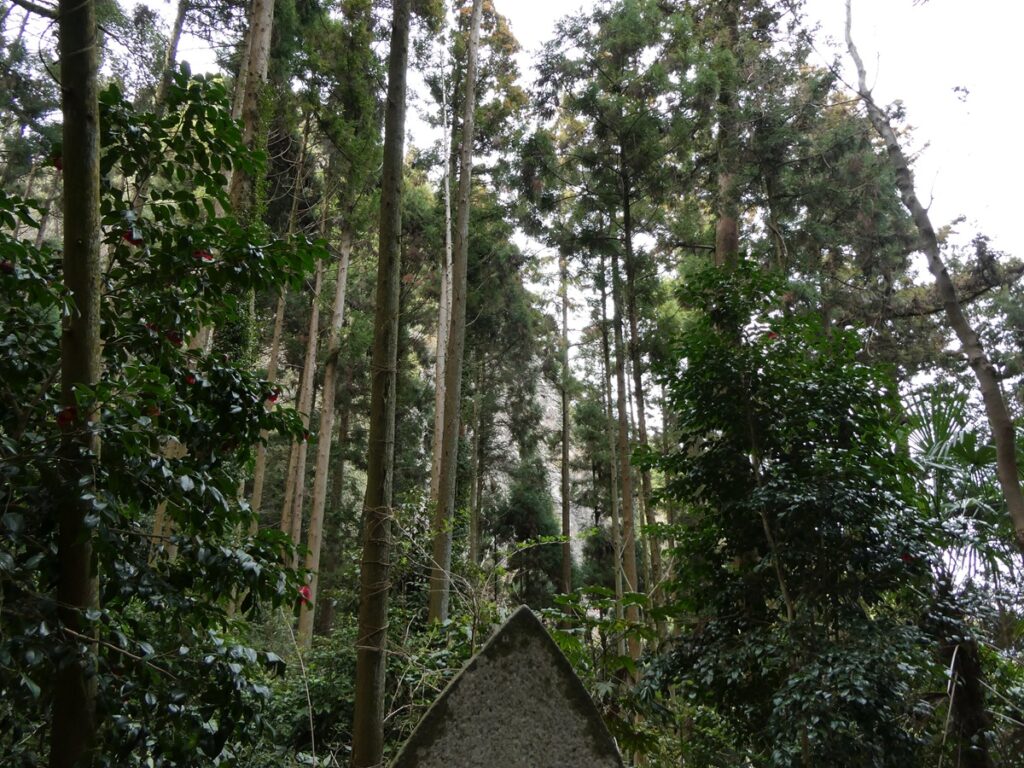

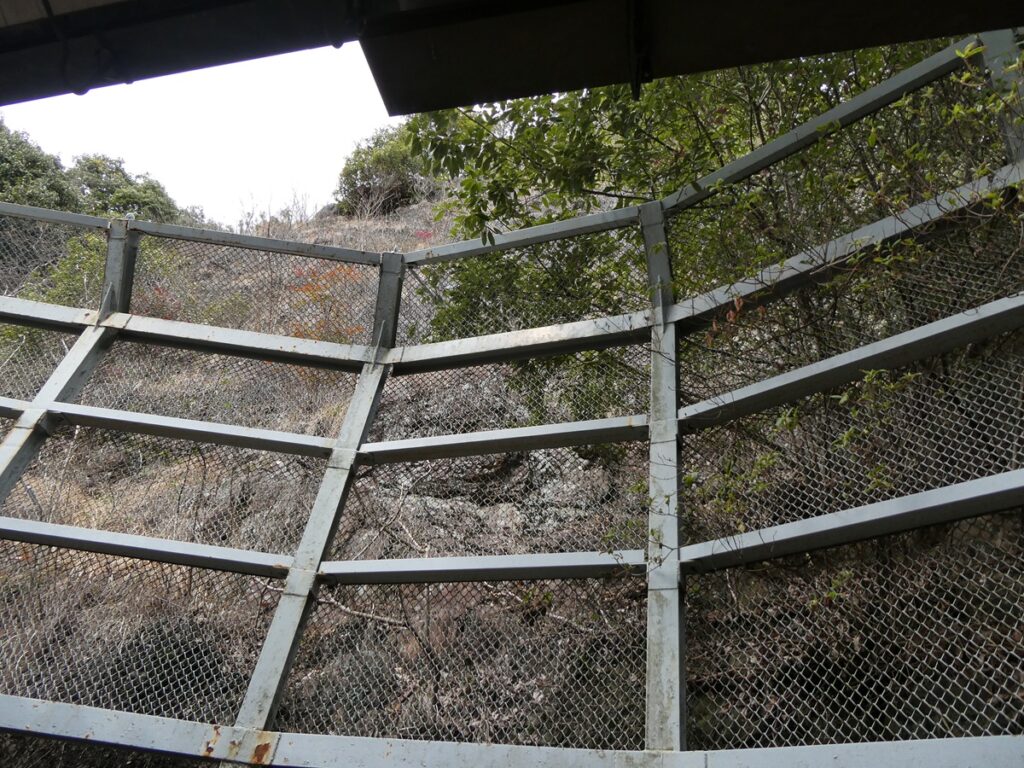

宝山寺から一部見えるその岩窟は、もう崖そのもの。「これ、どうやって登ったの?」と思わず口に出るほどの急峻さだ。

そんな場所にお供え物と共に大きな仏像が安置され、ありがたさが増す。もちろん危険すぎて立ち入り禁止。ロッククライミングかよ…。

中世の文献『役行者本記』には「天武帝白鳳中、小角(役行者)登伊駒嶽連日苦修」と記されている。役行者は生駒山で前鬼・後鬼という鬼に出会い、この般若窟に閉じ込めて改心させ、以後従者として使ったという。…鬼を使役していたらしい。笑

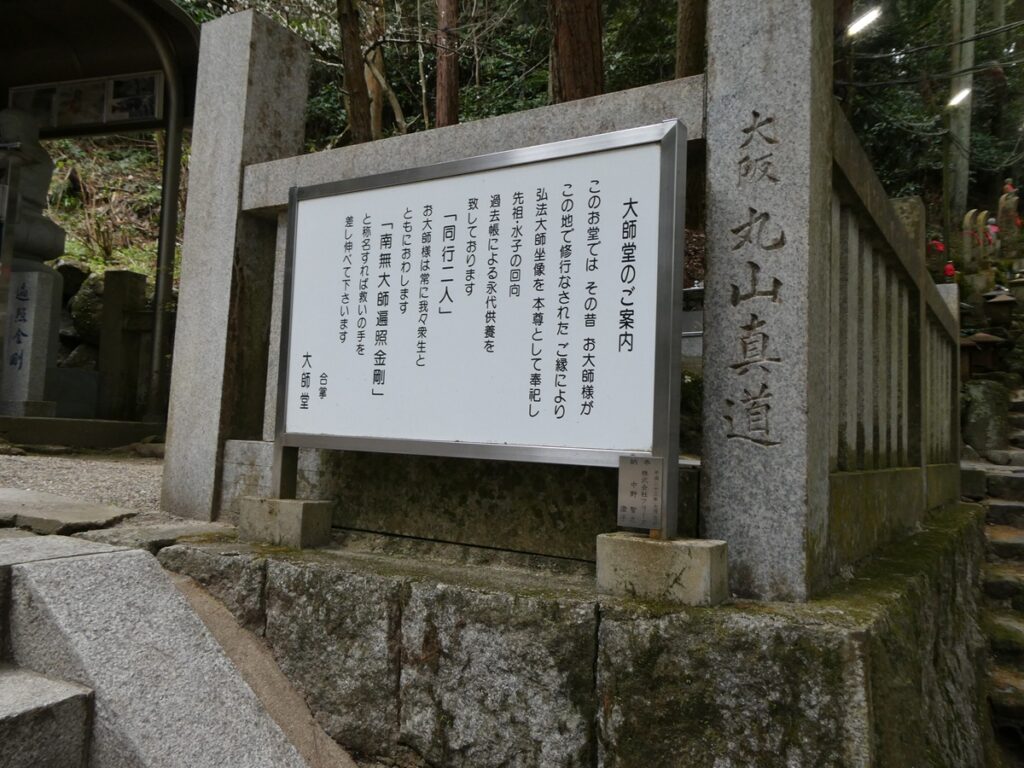

後に空海も青年期に般若窟で修行したと伝えられており、般若心経を写経して納めたとも言われる。

急崖の前に立つと、当時の二人の姿が脳内に鮮やかに蘇り、しばし時を忘れた。

境内をさらに上へ

目的は果たしたが、せっかく来たのでさらに上へと登る。

眼下の景色は段々と開け、吹き抜ける風の爽快感と共に、ちっぽけな拘りがどうでもよくなり、笑いがこみ上げる。

境内にはお線香の香りが漂い、奉納物と堂宇が幻想的な空気を作り出している。

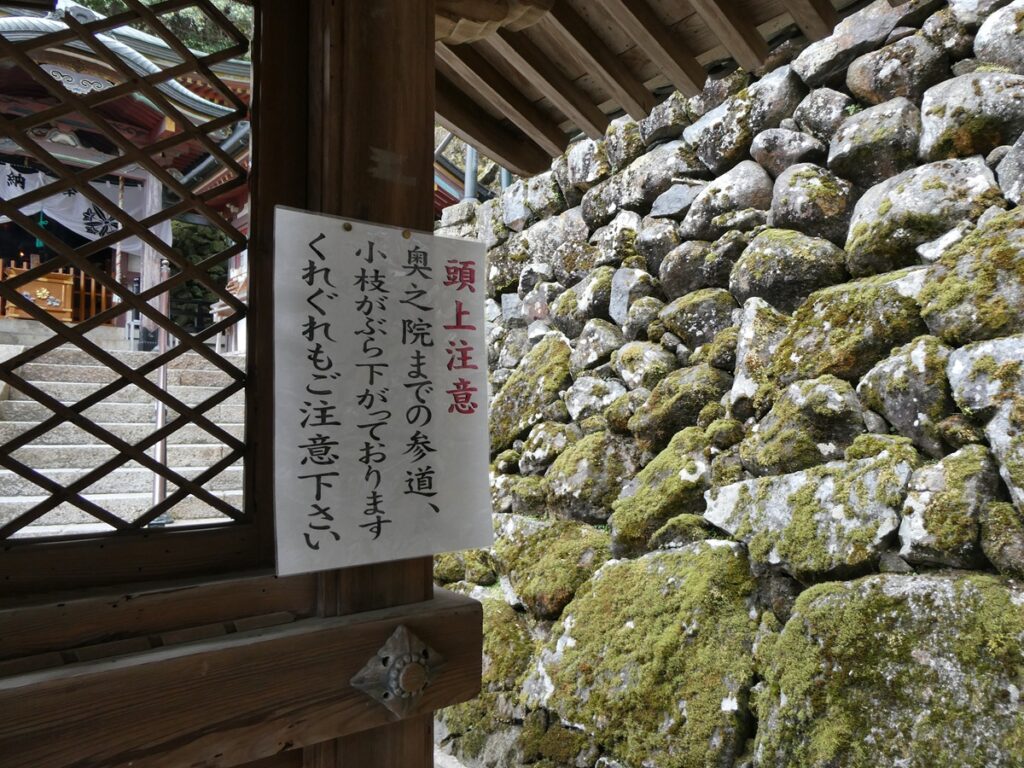

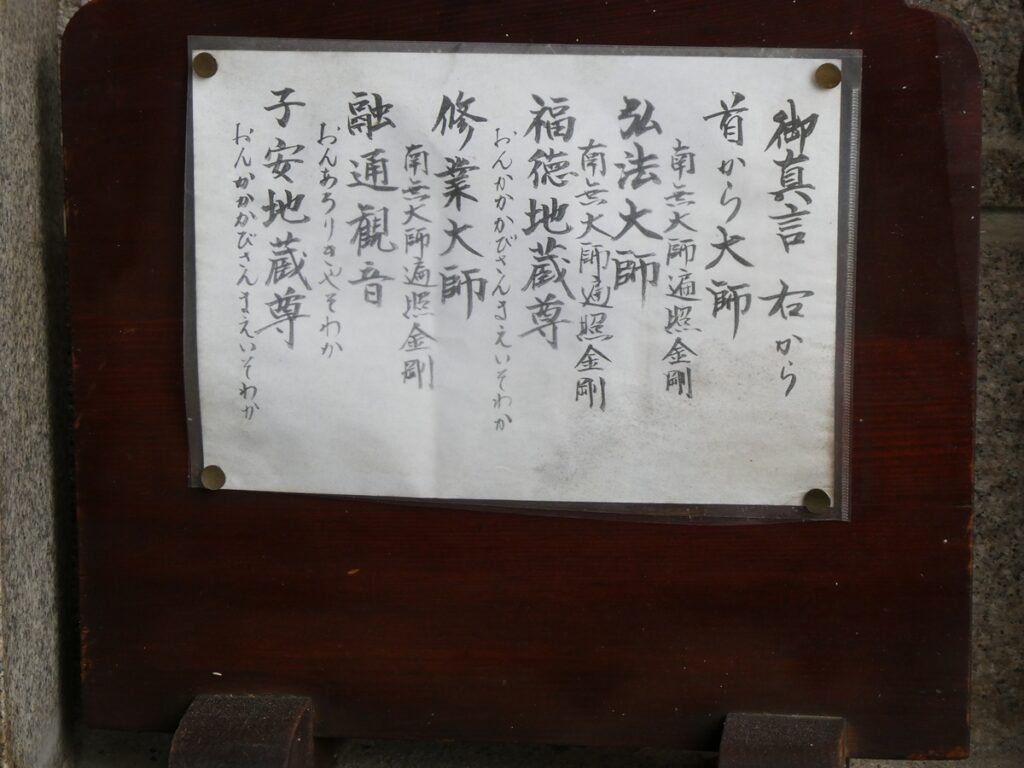

奥の院へ続く参道の両脇には、お地蔵様や石仏がぎっしり。一体一体に布や帽子がかけられ、花や供物が捧げられ、お線香の煙が立ちのぼる。

人々の想いと信仰の力の強さを、改めて感じた。

歴史編

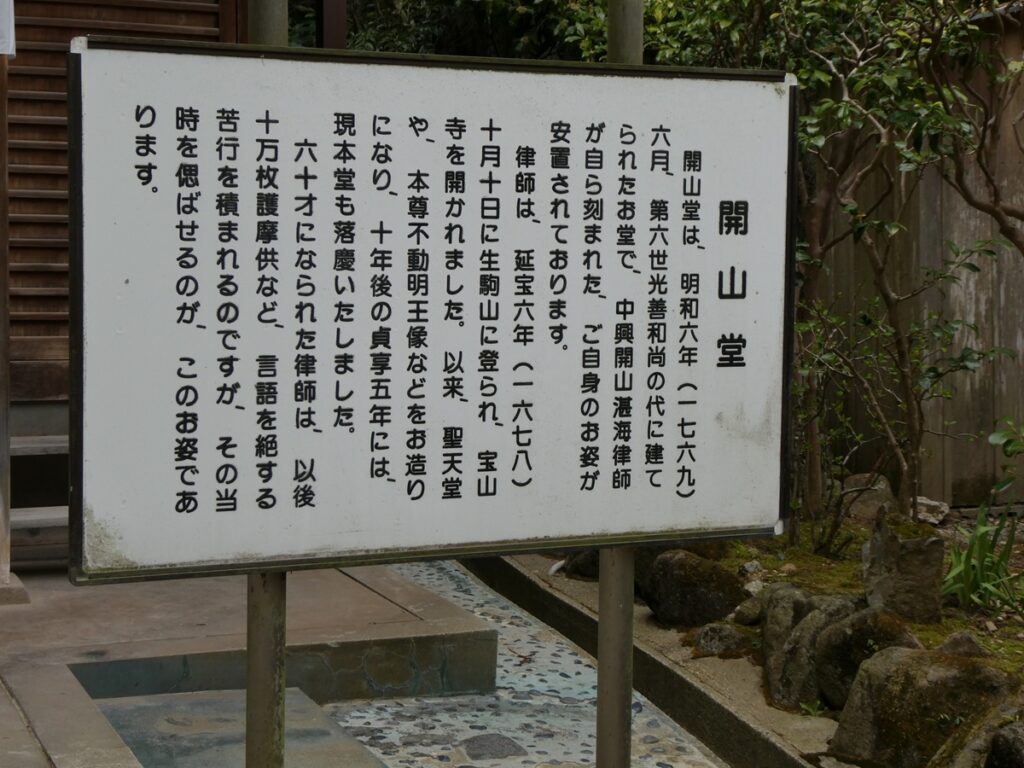

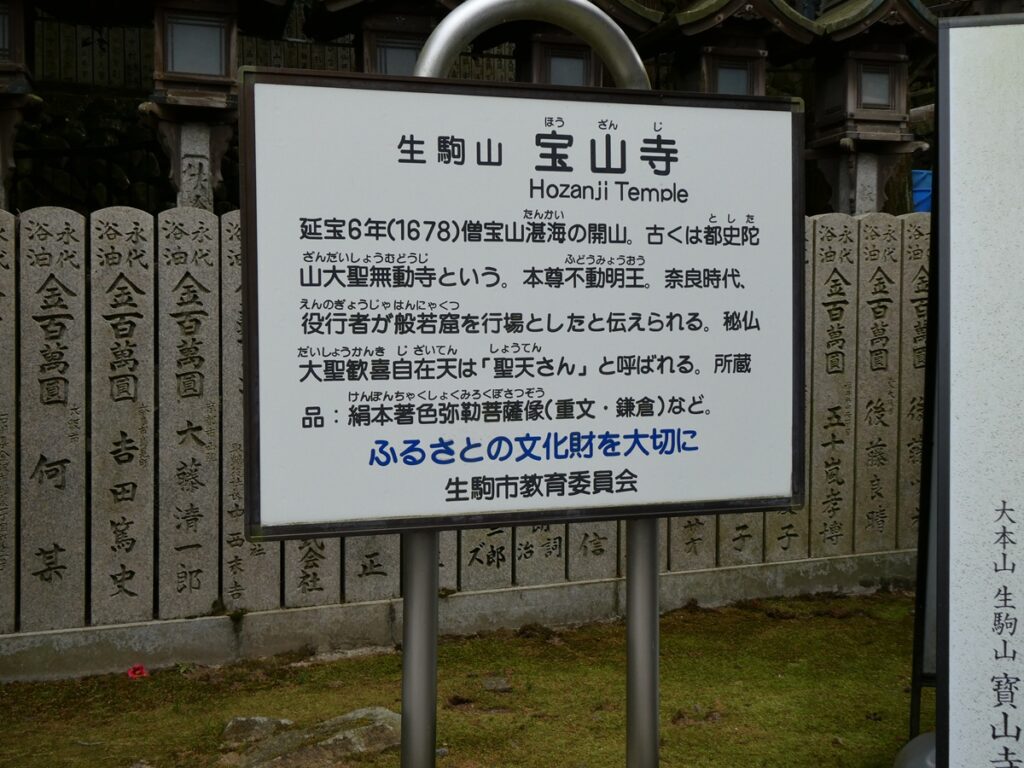

生駒山中腹の宝山寺(真言律宗大本山)は、江戸時代1678年に宝山湛海律師(1629-1716)が開山した。

しかしそれ以前から修験道の根本道場として知られ、古くは弥勒菩薩の浄土と信じられていた。

飛鳥時代655年、修験道の開祖・役行者(役小角)が般若窟で修行し、梵文の般若経を写経して納めたと伝えられる。

奈良時代末期〜平安初期には、弘法大師・空海も若き日にここで修行し、本堂には空海直筆とされる「宝山寺」の額が残る。

湛海は伊勢に生まれ、江戸・永代寺や高野山で修行を重ねた後、堺や葛城山で厳しい行を行った。

1678年、不動明王の啓示を受けて生駒山に入山し、翌年には八万枚護摩を修する。

1688年に本堂が完成し寺号を「宝山寺」と改め、大聖歓喜天を鎮守とした。

湛海の祈祷は近衛家や徳川将軍家にまで評判が及び、宝山寺は勅願寺となる。郡山藩主や大商人からも信仰され、「生駒の聖天さん」として庶民にも親しまれた。

現在の宝山寺

1877年、聖天堂と中拝殿が再建。1884年には迎賓館として擬洋風建築「獅子閣」が建てられ、国の重要文化財に指定されている。

1918年、日本初のケーブルカーが開通し、アクセスも容易になった。

今も境内は多くの参拝者で賑わい、お地蔵様や奉納物が丁寧に手入れされている。

静かで不思議な空気の中に立つと、まるで違う世界線に迷い込んだような感覚に包まれる――そんな場所だった。

江戸時代から御利益を求める大阪商人や庶民から愛され、今も訪れる人があとを絶たない宝山寺。国の重要文化財や、役行者や空海の伝説の修行場も観ることが出来ます。幻想的な雰囲気に包まれてみませんか?

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

宝山寺の写真一覧

2025/03

コメントを残す