🦌 奈良県の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。竹林の奥で、文智尼を想う – 圓照寺の参道で立ち止まる理由

奈良市山町。人けの少ない山あいに、竹林に包まれるようにして参道が続いている。

ここは圓照寺──けれど、拝観はできない。一般人が行けるのは入口まで。

でも、その入口までが、ちょっとすごい。

空気が変わる。鶯の声が涼やかに響き、足元の石畳が音を吸い込む。

右手の池では、手のひらサイズのカエルが一斉にピョーン! 水しぶきと共に姿を消す。

魚もいる。風も通る。静かすぎて逆に鼓膜が敏感になる感じ。

そして、思う。

この参道、文智尼が歩いた道なんだな──って。

彼女は、御水尾天皇と側室との間に生まれた第一皇女。

波乱の生い立ち、若くしての結婚と離縁、そして、禅僧・一絲文守との出会い。

その全てを経て、出家しこの圓照寺で生きる道を選んだ。

彼女が遺したとされる「自らの血と墨を混ぜて書いた般若心経」や、

父・御水尾の爪を板に貼り付けて作った仏具なんて話を聞くと、

いやもう正直、怖い。メンヘラやん。…って思っちゃうんだけど、

それも全て、彼女なりの「祈りの形」だったんだと思いたい。

誰にも邪魔されず、風と葉擦れと池の音だけが残るこの場所。

どこか、人の悲しみや苦しみすらも包み込んでくれるような空間だった。

血と涙で刻まれた、ひとりの皇女の人生──文智尼と圓照寺

圓照寺は、御水尾天皇の第一皇女・**梅宮(のちの文智尼)**が開いた門跡尼寺である。

臨済宗妙心寺派に属し、華道「山村御流」の家元でもあり、山村御殿(山村御所)の別名をもつ。

彼女の誕生からして波乱含みだった。

天皇と心を通わせていた女性・藤原与津子との間に生まれた第一皇子・賀茂宮と梅宮。

だが幕府にそれが露見し、母との接触は禁止。賀茂宮は早逝し、梅宮だけが生き残る。

13歳で結婚、17歳で離縁。その後、一絲文守という禅僧との出会いが、彼女の運命を変える。

得度し文智尼と名乗るようになった彼女は、修行に打ち込み、修学院に庵を結ぶ。

だが、父・御水尾上皇が「ここに離宮つくるで!一緒に住も!」と押しかけてくる。

…困るよね。

師・一絲の教えを思い出した文智尼は、叔父である興福寺一乗院・当覚法親王に相談し、

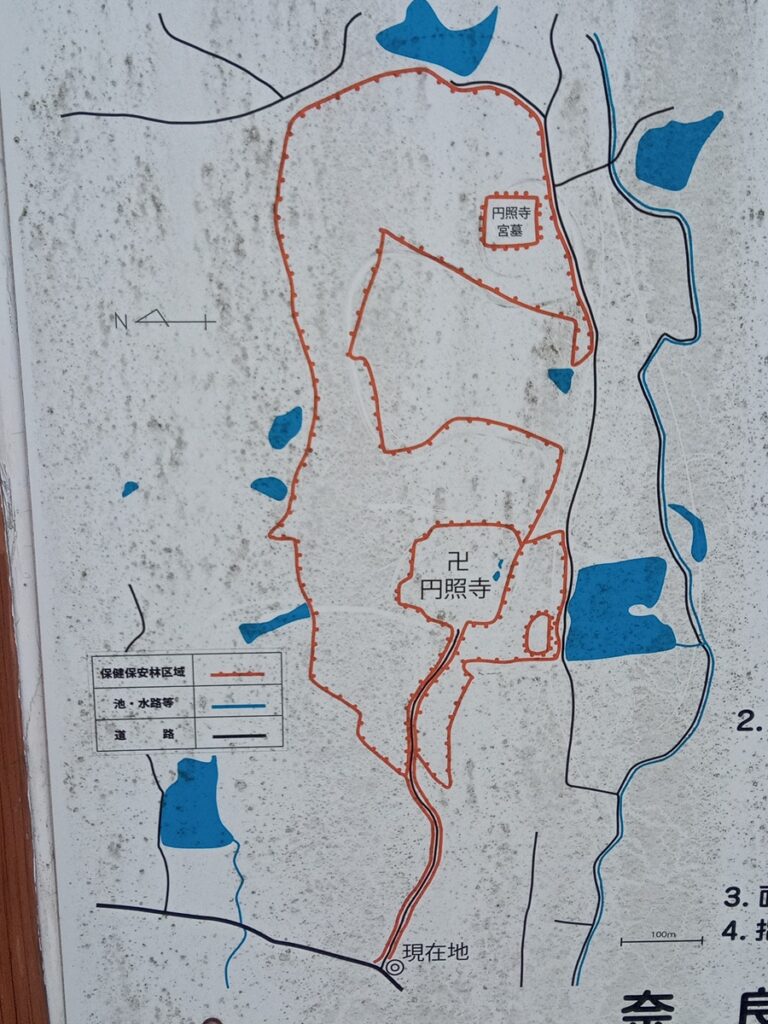

最終的に選んだ地が、奈良・山町の圓照寺であった。

そしてここで、彼女は生涯を過ごす。

圓照寺建立には、あの**東福門院・和子(天皇の正妻)**も大きく関わっている。

離宮移転費用に1000両、寺領200石を喜捨。後に100石が加増され、寺領は計300石となった。

文智尼は、修行と信仰を貫き、血書や御爪仏具といった独特の信仰表現も遺した。

そして79歳まで生き、腹違いの弟・一条院真敬法親王と晩年まで交流を続けていたという。

山の中の静かな参道、誰もいない境内入口。その奥に佇むのは、時代に翻弄された皇女の祈りの跡。静けさと歴史が同居する、そんな場所です。

拝観はできません。でも、入口までで十分、心が整います。

参道の空気を感じながら、文智尼の人生にそっと思いを重ねてみてください。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

圓照寺 写真一覧

コメントを残す