🏞️ 滋賀県の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。土の城から石の城へ

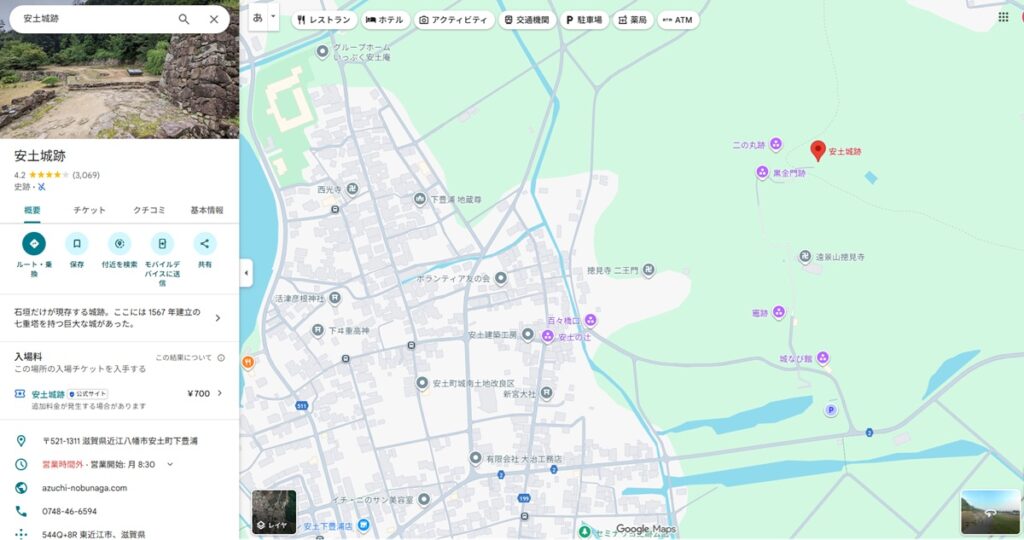

安土城の駐車場はかなり広い。だが停まっている車はほんの数台。駐車場の目の前には、当時、東西110メートルに渡る石垣が4カ所の出入り口と共に山上の安土城を守っていた。数段の石段を上った先の左手側には、数基の竈や洗い場跡らしきものが発見されている。一方、右手側は、賓客を招き入れる建物があったと考えられている場所だ。

残る石垣には細かい隙間にうまい具合に小さな石が挟まれ入っており、穴太衆の仕事ぶりに、よくもまぁ、とただただ感心してしまう。

さて、更に進むには、安土山入山料が必要だ。受付を済ませ中に足を踏み入れると、見事なまでの両脇の石垣、そして中央前方には幅広いどこまでも上に続く石段に迎え入れられる。この大手道と称される中央のゆったりした幅広い石段は、近郊の山々から採取した石や、石仏や墓石などを使ってつくったものだ。権力者の横暴と信仰心は完璧ポーズなんだなってことがわかる現実である。

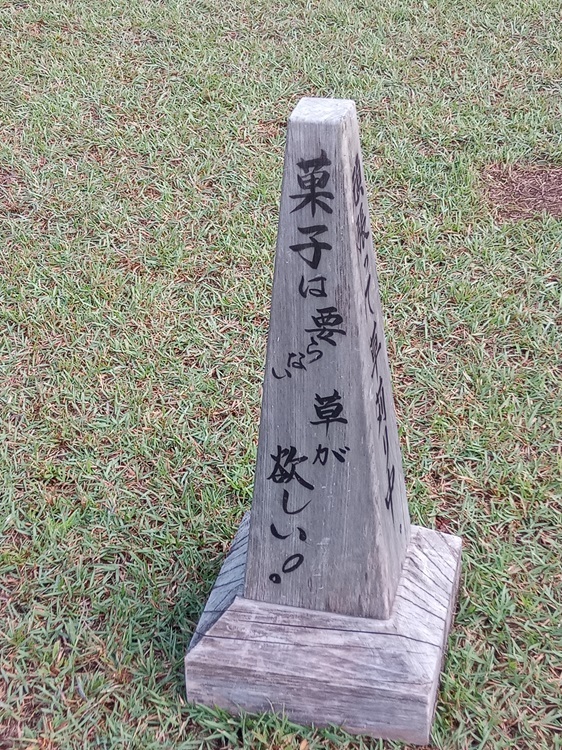

そしてふと視線を下にずらすと…人間臭い現実が。ここを観光地として儲けようと決めた時、同時に人間の善意や罪悪感を利用し更に少しでも+αで儲けてやろうという意思が如実に現れている現実を目の当たりにする。階段のところどころに「石仏」だとかプレートがはり付けて合って、「石仏や墓石なども含まれています。趣旨をご理解の上、見学してください」との説明書きと共に小鉢が随所に置かれてある。そして、こんな風に金入れろよ!と手本?のように錆びた汚い小銭がいくつか入っている、という現実。爆笑しながらスルーする私。笑

家臣たちの屋敷跡

さて、入山料を払って入った右手直ぐには、前田利家邸跡地と推測されている場所がある。古びた苔むした石垣と山の斜面をうまく利用して建てられた段々の石垣が印象的。ただ、手入れもなにもされておらず木々は生い茂り鬱蒼としていて暗い。そして、大手道(中央の石段)を挟んだ向かいが、羽柴秀吉邸跡地と目されているところ。こちらは広々としていて綺麗に整備されていて日当たりも良く爽快快適である。石段をのぼって秀吉邸の上の方にある石垣までのぼってみたがなかなかよい眺めだ。秀吉邸の復元図看板を見て更にイメージがわく。しかし、前田利家と秀吉のこの扱いの違いは一体なんだろう?

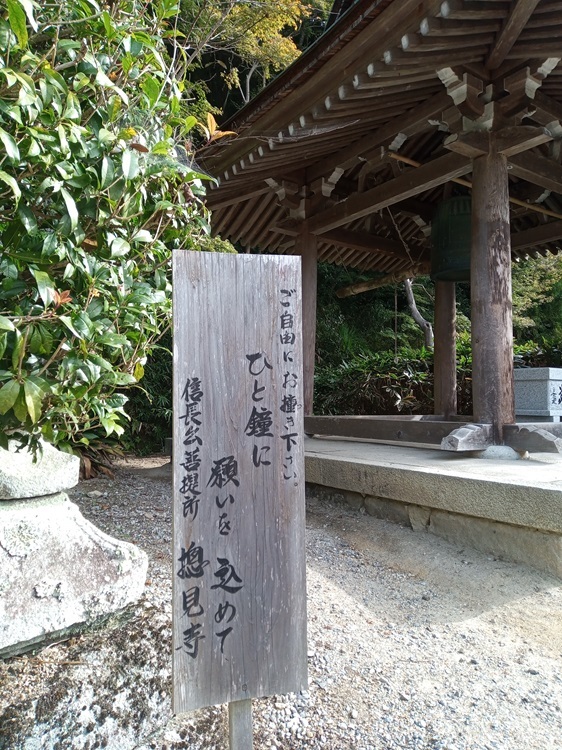

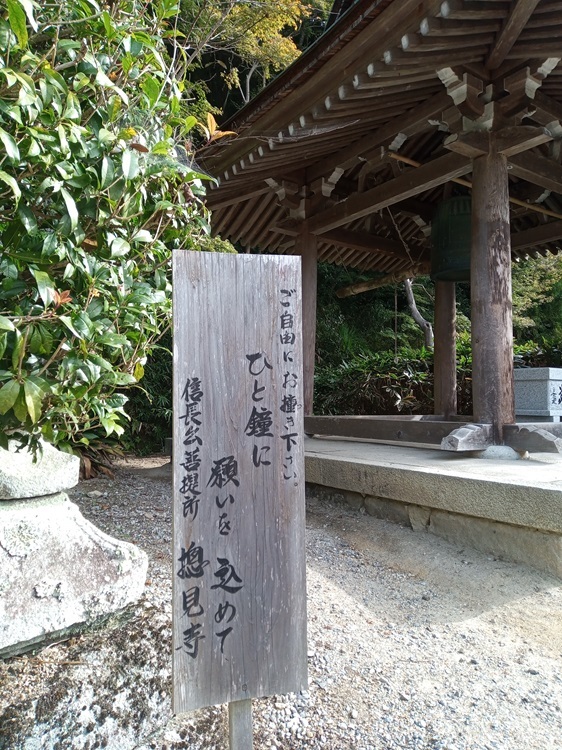

さて、大手道をさらにのぼっていくと、右手に徳川家康邸跡地があった。が、今現在は摠見寺が移築されている。大きな鐘があり「ご自由におつき下さい」と木製看板が出ていた。折角だからと鐘を一突きしその音色に耳を澄ましていたら、左側奥からご高齢女性と思われる人の「信じらんない!」「どうやって入ってきた!」などという怒鳴り声が連発して響き渡った。どうやら人ともめているようだ。

鐘がある前方には、蛙などの縁起置物や石仏や石がびっちり置かれ人がそこより先へ行ける状態ではとてもない。更に「侵入禁止!」の貼り紙も目に入った。

鐘の後方はそもそも高い木々に囲まれた山、石垣でよじ登る人もまずいないだろう。右手は大手道側だ。鐘から左手を見ると、明らかに入口があり、人が通れる幅を開けたその両脇に石が置かれてあった。おまけに「進入禁止」などの貼り紙もない。ここを入っていった人ともめているのだなと理解した。

しばらくすると数人の観光客らしき人たちが「なにこれわかんないよね?」とか言いながら出てきて、「あっ、ここ入らない方がいいですよ」と親切に教えてくれた。良かったーセーフ。あの人たちが犠牲になってくれていなければ、普通に私も中に入り散策し怒鳴り散らされたんだろうな。入ってほしくないなら、もっとわかり易くしろよ!と思った。ちょっとした“観光客トラップ”のような現場に遭遇した気分だった 。

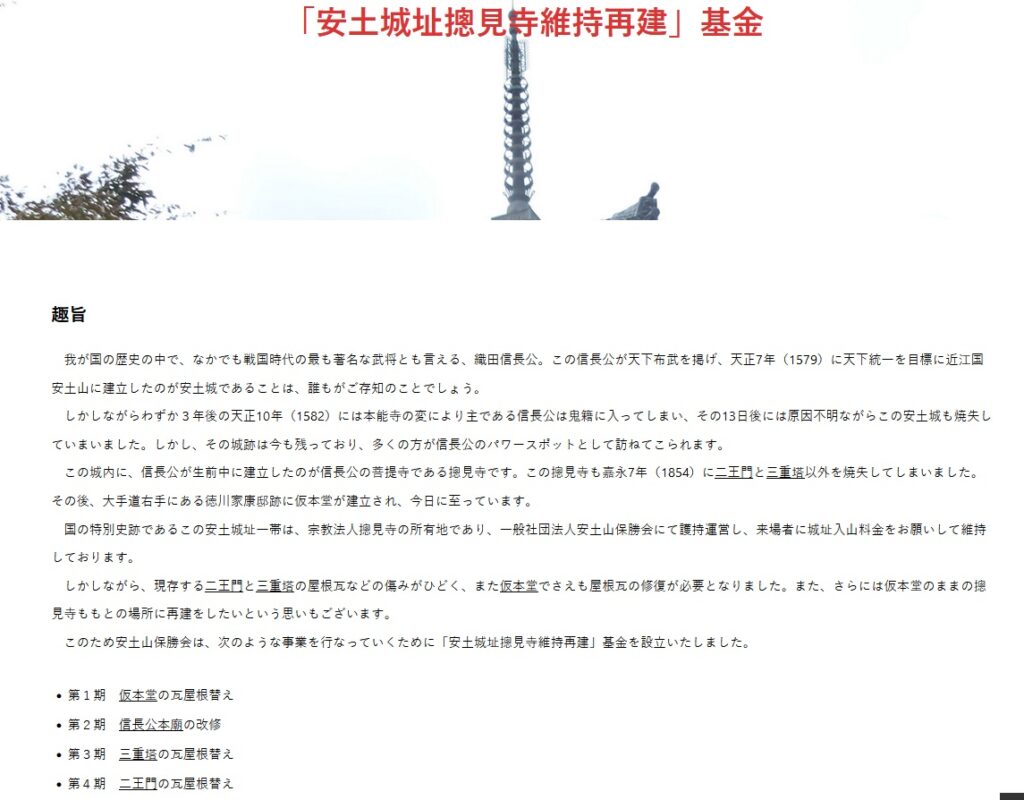

そういえば入山する時に「今現在この特別史跡安土城址の全域は、宗教法人摠見寺の所有地です。そのご厚意により安土城を見学できます。」と恩着せがましく書かれてあったのを思い出した。入山料のほかにも善意を誘う仕掛けが随所にあり、人間くささを感じた 。“信仰と経済の境界線”とは何か、とつい考え込んでしまった 。興味がわいたのでスマホでググると、入山料だけでなく寄付金も募集していることがわかった。笑

大手道石段をのぼっていくと途中途中に織田信忠邸跡、武井夕庵邸跡、織田信澄邸跡、森蘭丸邸跡などが今にも倒れそうな石に彫られ残っているのだけれどどこも整備されていなく鬱蒼として暗く陰気でひどい扱いだなって思った。それでもまだ信澄邸跡が蘭丸などと同じ扱いで残されているので少しほっとする。

光秀の娘婿であり実父を信長に殺された織田信澄は光秀と共謀して本能寺の変を起こしたと噂され、織田信孝(信長三男)と丹羽長秀に殺され謀反人として堺の町はずれに晒されている。事実無根だったようですが‥しかし、明智光秀邸跡なんてものはどこを探しても見つからなかった。摠見寺の人間臭さを感じる。

金箔瓦や豪華な内装

天守と共に燃えてしまった黒金門は、金箔瓦などでつくられた豪華な門だったらしい。黒金門を入ると信長が日常生活を送ったエリアである。黒金門を入るとそこは防御機能を備え通路を屈曲させた食い違い虎口となっている。そこを抜けると左右に道が分かれる。右へ行くと本丸へ続き、左へ行くと長谷川秀一邸跡である。森蘭丸よりも信長の身近に長谷川秀一か、と新たな発見をした気分だ。本能寺の変の時、堺で家康の接待をしていた長谷川秀一は事件を知ると家康を守護しながら共に伊賀越えをしている。

さて、二の丸跡には、秀吉が信長供養のために信長の太刀、烏帽子、直垂などの遺品を埋葬し、本廟とした織田信長本廟がある。本丸跡、天守台へと続く石垣と石段は当時のまま。一般人が気軽に入れなかった場所にこうして入れるのは当時ではありえない光景である。故に、「宗教法人摠見寺のご厚意により安土城を見学できます。」有難てぇだろ!!って言いたくなる気持ちもわからんでもない。

中庭を挟み3棟の建物があったと推測される本丸跡も、地上6階・地下1階建てで世界初の木造高層建築物と言われた安土城天守閣も、今はなく、その跡地には礎石と、生命力あふれる浮き出た木々の根が残るばかりだ。

天守閣跡地からの眺めはどこまでも見渡せて爽快最高だ。が、当時、信長が眺めた景色とはまるで違う。今では眼下に田んぼや畑や家々が広がるが、安土城ができたころの安土山は、3方向を湖に囲まれていて、安土山は琵琶湖に突き出た形の半島状の山だった。つまり3方向を天然要塞である湖に囲まれている上に、さらにお城前面には堀をまわらせていた。また、南麓には浄厳院という寺院があった。1946年(昭和21年)から潮干拓事業により安土山周囲の湖が埋めたてられ現在の光景になった。

ここは想像で当時、信長が眺めた景色に補正するしかない。

更に進むと、安土城築城の際に、甲賀の長寿寺から移築し、信長が己の菩提寺とした摠見寺跡地がある。ペリーが日本に来航した翌年頃に火災にあい本堂焼失。

摠見寺跡地には長寿寺から移築した室町時代につくられた国の重要文化財の三重塔がある。造はかなり凝っていて寄り木細工からくり箱なんかが思い浮かぶ。かなり古くて暴風でもきたら今にも倒壊しそう。

そして、同じく国の重要文化財である室町時代創建のものを移築した仁王門がある。かなり古くボロボロで瓦には草が生えている。門を通るところに「頭上注意、瓦が落ちる恐れがあります」って貼り紙がでてるけどどうしろっていうんだ?どうしようもできないのでそのまま通ると、瓦は落ちてこなかった。振り返ると、門の両脇に国の重要文化財である金剛力士像が鎮座。

歴史編:日本初の豪華絢爛な本格的天守

長篠の合戦の翌年1576年から築城が開始され、3年後の1579年に織田信長が移り住んだ安土城。その築城には、領内の人夫だけでなく、全国から集めた職人や石工を動員し、当時の技術の粋を集めた。総普請奉行は丹羽長秀、普請の中心は穴太衆。

城の周囲には城下町や武家屋敷を配置し、堀と石垣で囲んで一体化させた総構えに近い形をとった。信長は、城内で豪華な饗宴や能楽の会を度々催し、多くの大名や公家を招いた。特に、徳川家康が訪れた時の接待は記録に残るほど豪華なものだった。

既存の宗教勢力を支配下に置くためのパフォーマンスとして行われた浄土宗と日蓮宗の僧侶を集めて城内で行った宗教討論会など、なにかと賑やかで信長が移り住んでから3年間が安土城の全盛期である。

信長が移り住んだ3年後に本能寺の変が勃発し、安土城の運命も激変した。

お城全体に石垣を張り巡らせたのは日本で安土城が初である。また、天守閣をつくったのも安土城が初である。金箔瓦で輝くお城の外側は、黒漆を塗り、各層ごとに朱・青・白・金色で彩色されていたと伝わる。想像するだけで豪華で美しい。

信長は狩野永徳が描いた壁絵に囲まれながら天守閣に住んでいた。5階は宇宙を形どった八角形で、柱や天井は全て赤漆でいろどられ、柱には龍の彫刻が施され、壁には釈迦説法図・阿鼻地獄図が金碧彩色で描かれていたと伝わる。

正方形の6階の外側は金箔仕上げで黄金色、内部は黒漆塗り、道教や儒教の教義や中国創世記の帝王である老子・孔子・七賢人などが描かれていたという。

しかしこれは完璧信長サイドの意見である。私はこう思う。安土城は松永弾正久秀が築いた多門城を真似してつくったものである。当時としては画期的な構造を持つ多門城を強く意識したとも言われ、私は“信長流リミックス城”と呼んでいる 。笑 曲輪全体に礎石と石垣をはりめぐらし、大規模な横堀をめぐらし、後の天守に相当する四階櫓や長屋状の櫓(多門櫓)をつくり倉庫や詰所として活用し防御力を高める構造を日本で最初に築いたのは多門城である。

金箔障壁画の豪華絢爛な本丸御殿、会所、庫裏の座敷、能舞台、庭園、数個の茶室まで完備。内装も引手などの調度品は京都の錺金具師・躰阿弥の作、絵画は狩野派絵師が描いたもの。座敷の違い棚や茶室の落天井等の造作なども凝っていて、信長がうらやむほどのすばらしき茶道具や絵なども所持していた。火矢で攻撃されても燃えない日本初の瓦葺き屋根の城であり、鉄砲弾が貫通しないよう漆喰塗りの分厚い白壁だった。

ポルトガル人ルイス・デ・アルメイダ氏も本国へ多門城をみたときの感動を書簡で送っているほどだ。

松永久秀が所持していた茶釜・古天明平蜘蛛を欲しがり駄々をこね、信貴山城で久秀が平蜘蛛と共にこの世から消え失せると、信長は多門城を分捕り破壊しつくした。後に真似して安土城をつくった際に、多門城の建物の一部、特に4階建ての櫓などが解体され安土城の築城に利用された。

本能寺の変後、明智軍は安土城を占拠し、光秀は安土城にある財宝を家臣たちに気前よく分配。山崎の合戦で光秀軍が敗れた直後、安土城から火が上がり安土城天守と本丸が焼失。

その後、秀吉は二の丸などが燃え残った安土城に三法師こと織田秀信(信長の孫)を入城させたが、小牧長久手の戦いの1年後に安土城を廃城とした。

信長の権力と富の象徴だった安土城は、廃城後、石塁の大半はどこかに再利用の為持ち出されたのかあとかたもなく消え去り、今に残された石垣はほんの一部のみである。

安土城天守や本丸が焼失した火事でも無事だった摠見寺は、その後も安土城跡をずっと護ってきたらしい。今では安土城址全域が、宗教法人摠見寺の所有地となっている。摠見寺歴代住職名を見ると、織田姓や津田姓でほぼほぼしめられ織田家一族なことがわかる。

摠見寺の鐘のところで聞いた怒鳴り声と、すごすごと出てきた数人から聞いた話がなければもっと温かく安土城観光ができたのにと残念でならない。笑

今となっては安土城はちょっとアクセスの悪い場所にありますが、一見の価値ある名城です。

安土城の写真一覧

2023/11

コメントを残す