🦌 奈良県の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。大和平野を一望できる天空の山城――龍王山城。

古墳群と戦国ロマンが交差する山道を抜けると、険しさの先に絶景と歴史の舞台が広がります。

登山体験記

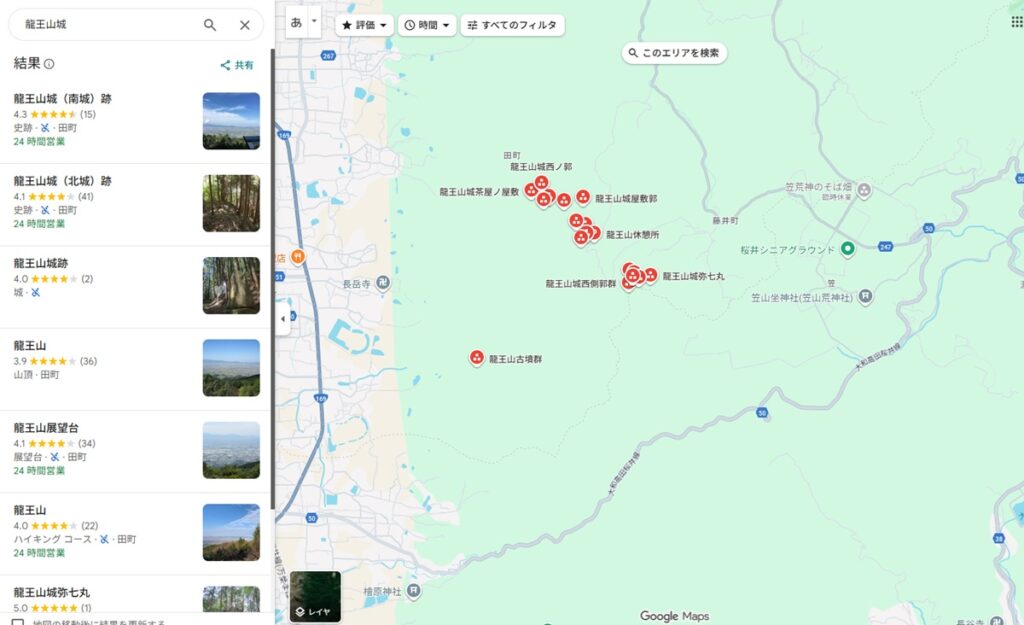

龍王山城への登山ルート

天理市にある大和国一の比高を誇る山城・龍王山城への登山道は3コース。

初心者向きで舗装道路を歩く「天理ダムルート」、古墳群を眺めながら進む「崇神ルート」、尾根筋を行く一番人気の「長岳寺ルート」。私は崇神ルートを選んだ。

古墳群の中を抜ける道

山道には、行燈山古墳や櫛山古墳など数々の古墳が点在する。櫛山古墳前方部は江戸時代、柳本藩の弓場に使われていたという。墳頂部に雨水が溜まり池のようになっている古墳もあり、当時の姿を想像しつつ歩くのは興味深い。

急斜面と岩場を越えて

小川を飛び越え、倒木をくぐり、岩がごろごろ転がる急斜面をよじ登る。左は崖、幅1mもない道を慎重に進みながら、約600基の古墳群を横目に登っていく。洞窟のように内部が露出している古墳もあり、古代の息吹を間近に感じた。

空気が変わる「聖域」エリア

途中から空気が変わった。鳥や虫の声が止み、木立が整然と並ぶ一帯に入る。土の色も異なり、辺りはセピア色。まるで聖域に足を踏み入れたような感覚を覚える。その先に山頂が開ける。

城跡からの絶景

標高585mの龍王山山頂。北城と南城の二郭に分かれ、北城は本丸を中心とする環状式の曲輪群を持つが、現在は草木が生い茂り立ち入りは難しい。南城は岩場や古い石段が残り、往時を偲ばせる雰囲気が漂う。山上からの眺望は爽快で、大和平野を一望できる。

柳本龍王社と神域の池

南城跡を下ると柳本龍王社がある。社前の池には注連縄が張り巡らされ、厳かな空気に包まれていた。ふと目に入った「毒蛇注意!」の看板に思わず身震いした。

長岳寺奥の院と不動明王像

帰路は長岳寺奥の院コースへ。蜘蛛の巣を払い、小川を渡り、苔むした石仏に出会う。刀を掲げた不動明王像は優しい表情を浮かべ、慈愛を湛えていた。やがて草が伸び放題の道となり、進行を断念して引き返した。

龍王山城の歴史

古墳時代から飛鳥時代へ

龍王山一帯には6世紀後半~7世紀にかけて龍王山古墳群が築かれ、有力豪族の墓域を形成した。山麓には崇神天皇陵や山辺の道があり、古墳時代から飛鳥時代にかけて祭祀や政治活動の拠点とされていた。

十市氏の拠点としての龍王山城

平安時代以降、この地を拠点としたのが大和十市氏である。15世紀後半には十市氏による龍王山城砦が築かれ、比高約350mの天然の要害を活かして本拠地とした。

十市遠忠と木沢長政の抗争

戦国時代の当主・十市遠忠は武勇に加え、歌道や古典にも通じ「歌人大名」と呼ばれた。彼は木沢長政の侵攻に徹底抗戦し、城を改修・拡張して対抗。長政の敗死後、領土を奪還した。

筒井氏との関係と十市御前

十市氏は筒井氏と同盟と対立を繰り返したが、遠勝の娘・十市御前が筒井順慶に嫁いだことで関係を深めた。やがて松永久秀が大和支配を狙い侵攻、十市氏は抗戦したものの劣勢に追い込まれ、龍王山城を明け渡す。

織田信長の命による廃城

天正年間(1570年代)、織田信長の命により多くの大和の山城とともに廃城となったとされる。以後再興されることなく、現在は石垣や曲輪跡を残すのみである。

龍王山城を歩くと、ただの登山では味わえない「時代の層」が体に迫ってくる。古墳時代の墳墓群、戦国の攻防の跡、いまもなお息づく社の神域。山そのものが大和の歴史の語り部だ。

険しい道を越えて山頂に立つと、大和平野の広がりとともに、数百年の営みを静かに見下ろしてきた龍王山の視線を感じる。

訪れる者に少しの挑戦と大きな発見を与えてくれる場所――それが龍王山城である。

登山ルートの選び方

龍王山城は、奈良県天理市の南部、標高585mの龍王山山頂に位置します。

登山ルートは「天理ダムルート」「崇神ルート」「長岳寺ルート」の3本。歴史と自然を同時に楽しみたい方には古墳群を抜ける崇神ルートや、尾根道を行く長岳寺ルートがおすすめです。

龍王山城 写真一覧

コメントを残す