🍁 京都府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。木津駅から神社へ

JR木津駅前の立派な道路を歩いて数分で昔ながらの狭い道へ。ちゃんとした歩道もない狭い二車線道路。浸水の高さが書かれた電柱がずらっと並び、電柱の上方に「ここから50cm上まで浸水します」とか書かれてある。“洪水想定地域”の現実にちょっと背筋が寒くなる。

小さな天王神社との出会い

そんな車どおりの激しい幹線道路沿いにひっそりとこじんまりとした小さな小さな神社・天王神社があった。境内は、とても綺麗に手入れがされてあり、大切に地域の人々によって守られていることが伝わってくる。小さな小さな朱色の本殿には、榊と盛塩と日本酒がそなえられていた。

天王神社の歴史

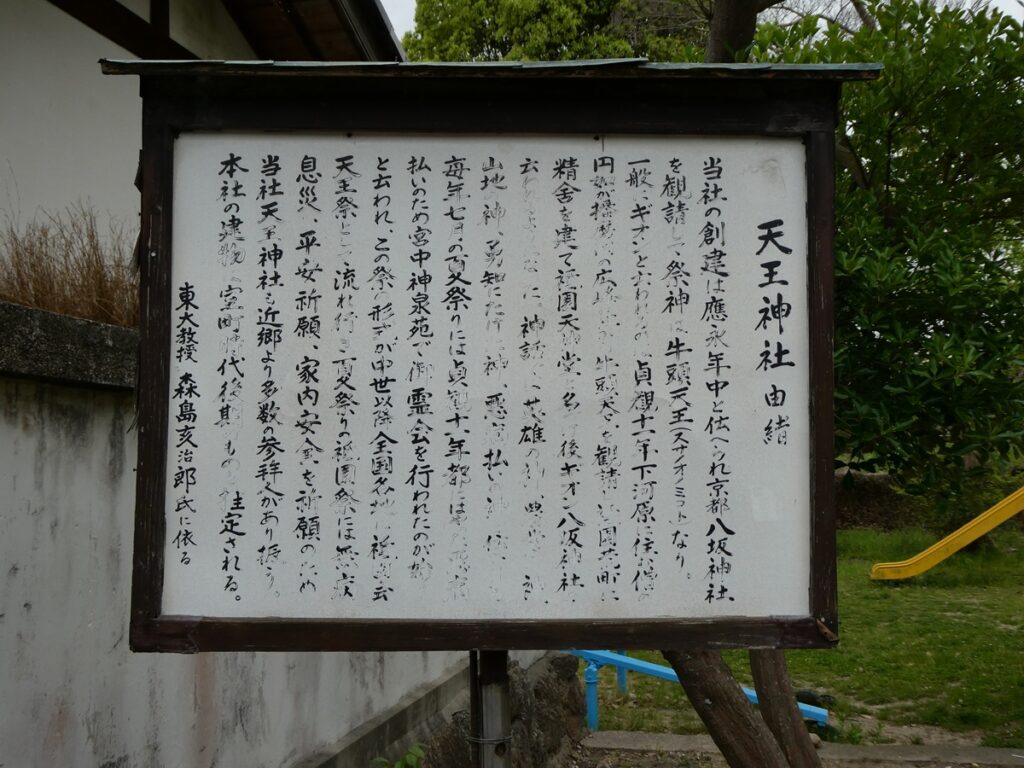

木津駅から徒歩10分程度の地にある天王神社は、創建が室町時代の応永年間(1394年~1428年)と伝えられる古社である。古くから地域住民の氏神として篤い信仰を集め、室町時代末期には既に地域の信仰拠点となっていた。実に約600年間以上もの歴史が有る。

信仰の広がりと祭神の変遷

室町時代に、疫病退散を願う祇園信仰が全国に広まり、京都の祇園社(現八坂神社)から各地に分霊が勧請された。木津川市の天王神社も、京都の八坂神社(祇園社)から牛頭天王を勧請して建てられた神社で、祭神は「牛頭天王」(ごずてんのう)、すなわち素戔嗚尊(スサノオノミコト)である。

地元では「祇園さん」と呼び親しまれ、近隣住民の参拝が多く、また、木津川市の文化財リストにも掲載されている。

明治時代になると、神仏分離令によって、仏教的な神格を持つ牛頭天王を祀ることを禁じられた。これにより全国の多くの「天王社」や「祇園社」が、牛頭天王と神仏習合によって同一視されていた日本神話の神、素戔嗚尊(スサノオノミコト)を祭神とする神社へと強制的に再編。木津川市の天王神社もこの流れに沿い、現在では須佐之男尊を主祭神としている。

本殿修復と現代の姿

木津川市の天王神社は、1895年頃に最後の修復が行われた後、屋根や雨漏りや柱の腐敗が進んでいた。そのため7年間の準備を経て、2016年に約120年ぶりとなる本殿の大規模修復が行われた。2016年12月26日に遷座式が行われ、地元住民が参加して完成を祝福。総工費は約760万円で、住民の積立や寄付、京都府からの補助金140万円などから捻出し、修理委員会が中心となってプロジェクトを進めた。

銅板をふき替え、柱を補修して塗り直し鮮やかな赤色の社殿になった。なんとも感動的な話だが、実際に見てみると、”本殿”と言いつつすっごく小さい。それでも大規模修繕に760万円‥‥って正直驚いた。こんな小さな小さな神社でもそれだけかかるなんて…。宮大工の手が入ったのかな??と思えば、妥当なのかもしれないが、でも小ささとのギャップは正直面白い。

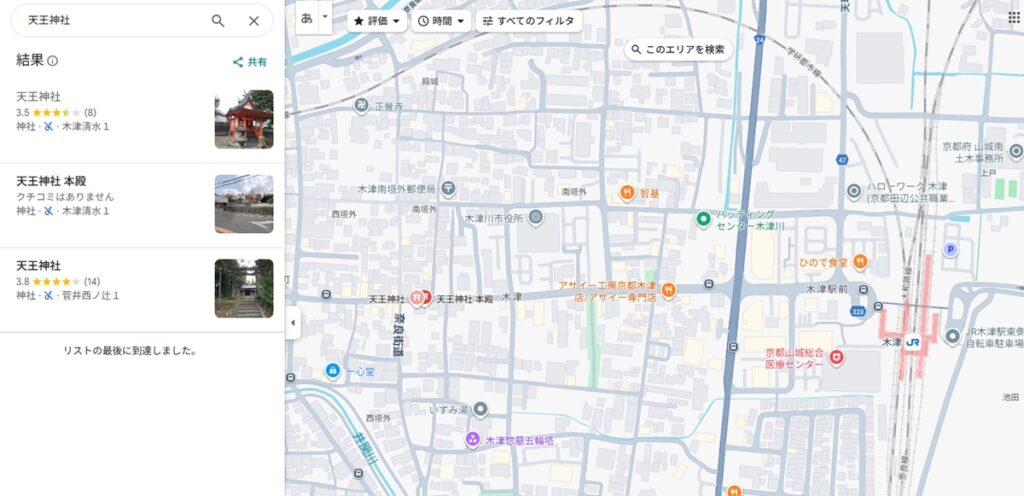

室町時代から地元民に慕われてきた古社・天王神社への地図です。

600年以上の歴史がある神社なのに、実際訪れてみると本殿は驚くほど小さい!でも住民の力で修復されたと聞くと、なんだか胸が熱くなった。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

天王神社 写真一覧

コメントを残す