🍁 京都府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。

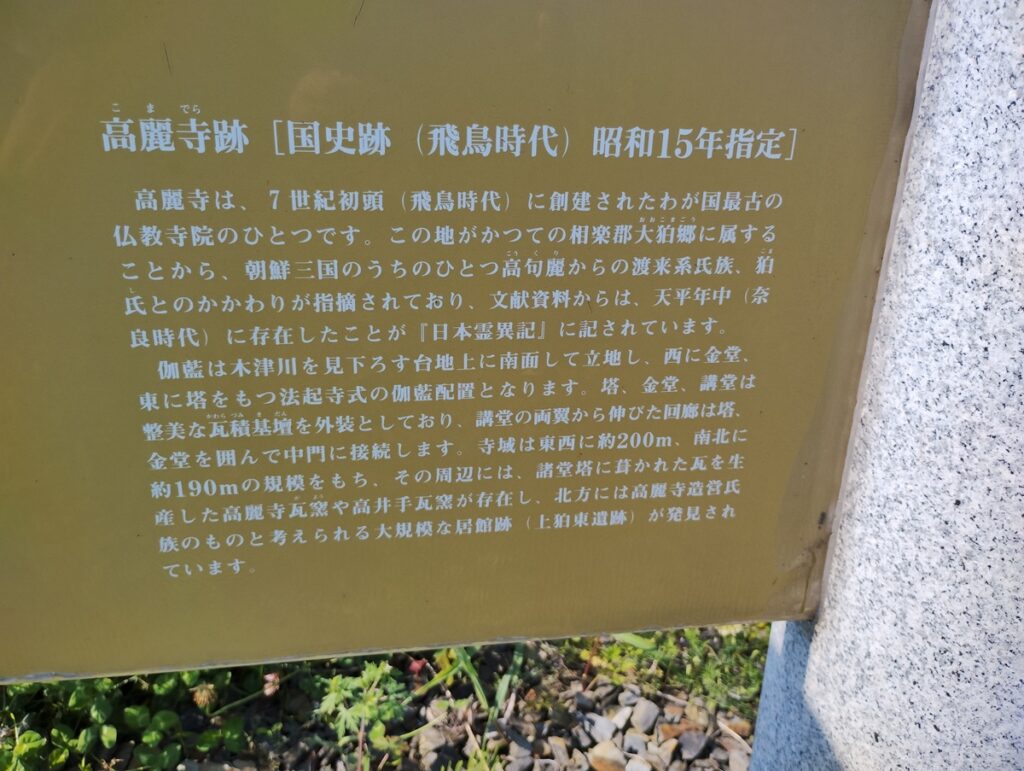

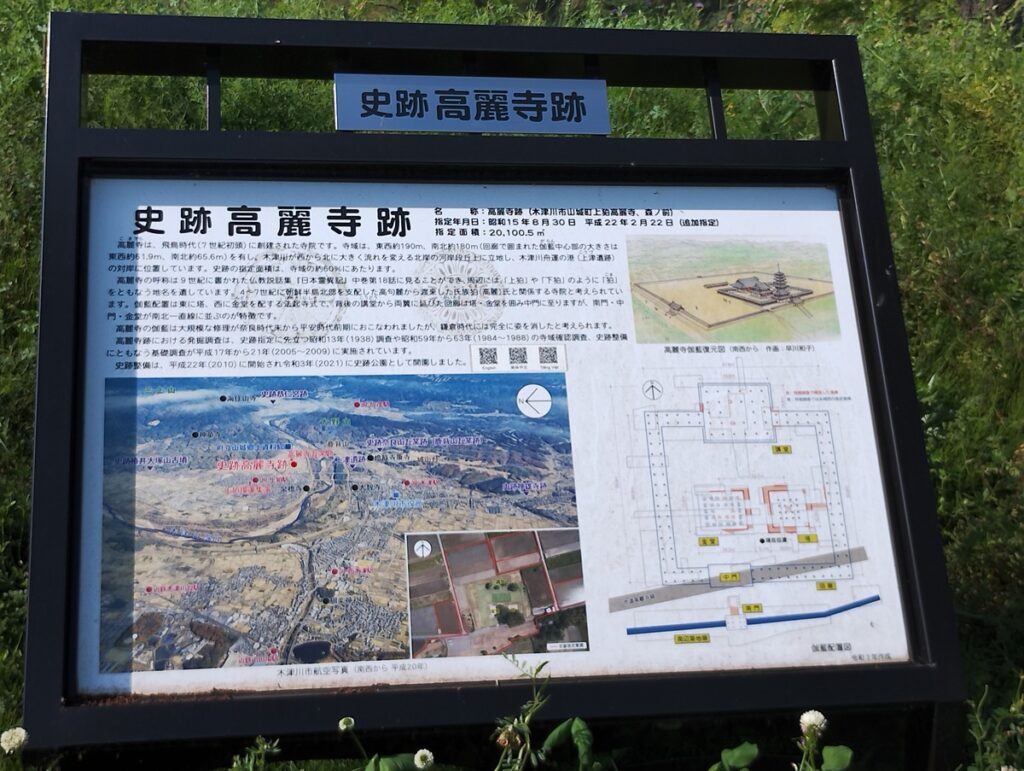

JR上狛駅からてくてく歩いて約10分。そこに突如として現れるのが、地元民でも意外とスルーしてる国史跡「高麗寺跡」。え?こんな草ボーボーの空き地が?と目を疑いたくなるけど、ここ、歴とした古代寺院の跡地なんです。

敷地の広さは東西200メートル、南北190メートル。数字だけ聞くとまあまあ広い。しかも北側にはお寺を建てた一族の居館跡(上狛東遺跡)も発見されていて、ちょっとした王国感まで漂ってます。

…が、その一角には「ここは私有地につき立ち入り禁止」の立札がドン。見た目は謎の結界、でも中身はただの空き地。いや、もっと厳かな感じを想像してたんですが、そこはちょっと拍子抜け。でも、歴史と現代のギャップを味わえるという意味では、案外ここが一番エモいスポットかもしれません。

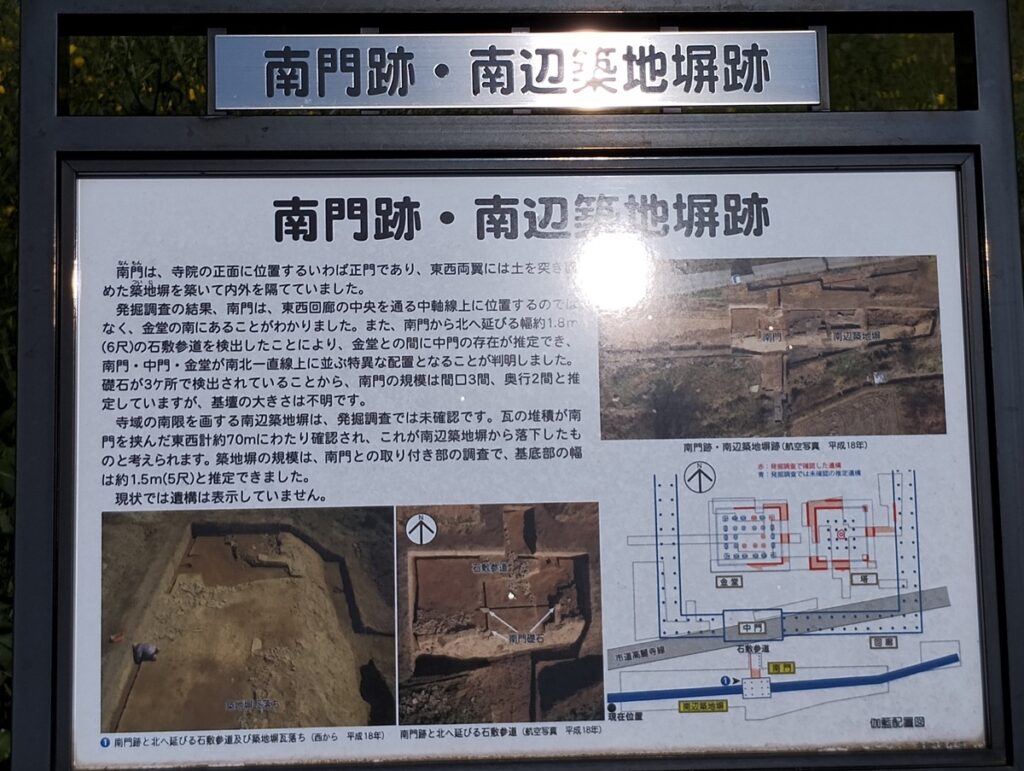

さて、こちらが南門跡。いまや草の絨毯が広がる、のどかすぎる空間ですが、かつてはお寺の顔ともいえる正門が立っていた場所。門の跡地に立って周囲を見渡すと、これがなかなかどうして。木津川の向こうには鉄橋を走る電車がビューンと通過し、「現代と古代、今ここで接続してます」とでも言いたげな情景が広がります。

ちなみに、川の向こうはかつて港町だった場所。平城京の建材を運んだ船がここを行き来し、伊賀や近江から材木をバンバン搬入。思わず「物流の聖地か!」とツッコミたくなる交通の要所だったわけです。

上流側には、元明天皇の離宮跡、そして聖武天皇の恭仁京まで登場し、日本の政治の心臓部だった時期も。さらには、日本最初の貨幣鋳造所「催鋳銭司」まで!

歴史がゴロゴロ転がっていて、もはや考古学版のジャングルジム状態です。

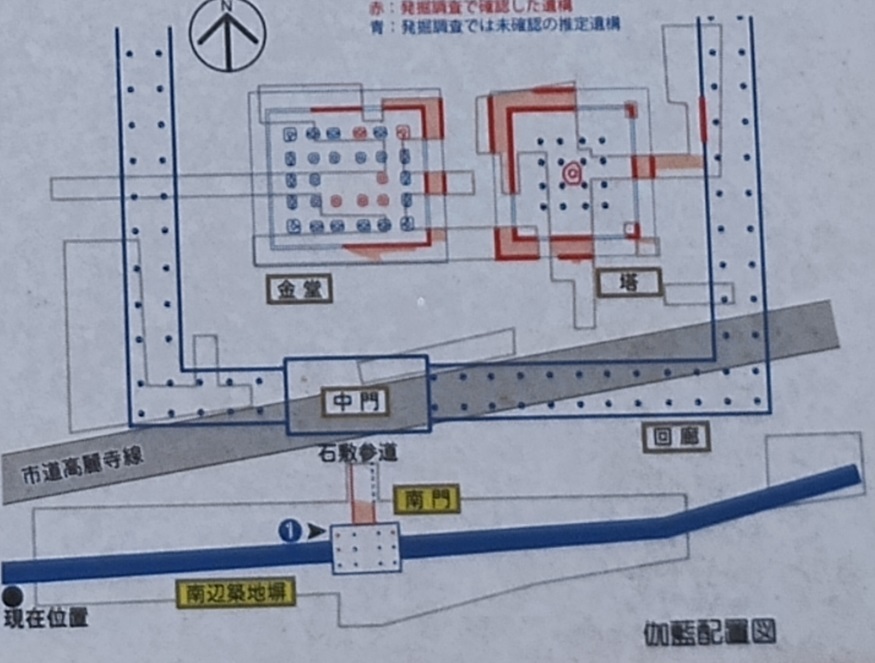

金堂跡も見逃せません。本尊様がどーんと鎮座していたこの場所は、言わば寺のVIPルーム。東西16メートル×南北13.4メートルの基壇に、周囲には1.7メートル幅の“犬走り”。当時の僧侶たちは、ここを優雅にお散歩でもしてたんでしょうか? 高級感ある犬用ラン…じゃなかった、僧侶用回廊です。

塔跡の基壇もまた立派。一辺12.7メートルのどっしり正方形。こちらも犬走り完備。基壇の高さは約1.5メートル、眺望もなかなか。古代人もきっと「見晴らしいいな~」なんて言いながら、当時の絶景を楽しんでいたに違いない。これぞ“展望デッキBefore Christ”。

ところで、570年春。北陸から泊瀬柴垣宮(いまの奈良の方)へ、ある男がやってきます。名を江渟臣裾代(えぬのおみ すそしろ)。なんとこの人、風波で漂着した高麗の使者が現地の権力者にしょっぴり軟禁されてると聞き、真相を暴きに都へ直訴しに来たのです。その話を聞いた欽明天皇、速攻で詔を出して「その人ら、山城国に住ませたげて」。天皇、フットワーク軽っ。

こうして、高句麗の人々は現在の山城町に居住開始。そこはもともと高句麗系住民の多い地域だったため、「あっ帰ってきた」みたいな空気もあったかも。

…でも、当時の朝廷は百済派。高句麗と仲良くしようとしたら、物部氏が「ダメだってばよ」と反対。使者たちはしばらく大人しく高楲館で“待機モード”。

ようやく敏達天皇の時代に歓迎されるも、帰り道でなんと暗殺。いやほんと、外交って命がけ。

5世紀後半〜6世紀、日本列島には百済、新羅、高句麗の人たちがどんどん渡って来て、山城南部にもその痕跡がびっしり。秦氏、高句麗系氏族、技術者集団…

この地がどれだけ“多国籍タウン”だったか想像できますよね。

そのなかで登場するのが、中津川保一さん。地元の瓦屋さんにして、歴史探究マスター。昭和初期に高麗寺跡の調査を進めた功労者です。塔の心柱礎石の発見から、国指定史跡への道が開けたというから、瓦拾いってすごい。

遺構配置は、塔が東、金堂が西、その背後に講堂。回廊がぐるりと囲んで中門へ――という美しき古代の寺院設計。塔の中心礎石には舎利孔(仏舎利を納める穴)も残っていて、まさに古代建築×信仰のミックス現場です。

講堂跡も規模がでかい。東西23.8メートル、南北19.6メートル。ここが当時の“お坊さんの大学”だったと考えると、想像だけで知識の火花が散りそうです。

そして、金銅製の装飾金具やら円盤やら、豪華な出土品も多数。もう完全に「ここ、古代ラスベガスだった説」すら浮上。寺院といえば質素なイメージを覆す、ゴージャスな寺院だったのかもしれません。

高麗寺で使われた瓦も、飛鳥寺や川原寺、平城宮など、時代ごとにスタイルが変化。つまり、高麗寺は古代日本の建築トレンドをバッチリ反映したハイブリッド寺院だったんです。

そして平安時代初期に最後の修理をされ、やがて静かに消えていった――もし中津川さんの情熱がなければ、きっとこの寺も“歴史のアトランティス”になっていたでしょう。

最後に一言。この国には、忘れ去られかけた場所にも、熱い物語が眠っています。

今ある文化や価値観は、過去に命がけで伝えた誰かの積み重ね。

草むらの奥に、確かにそれが息づいてると気づいた瞬間、もうあなたも“遺跡沼”の仲間入りです。

「ちょっと行ってみようかな?」と思ったあなたへ。

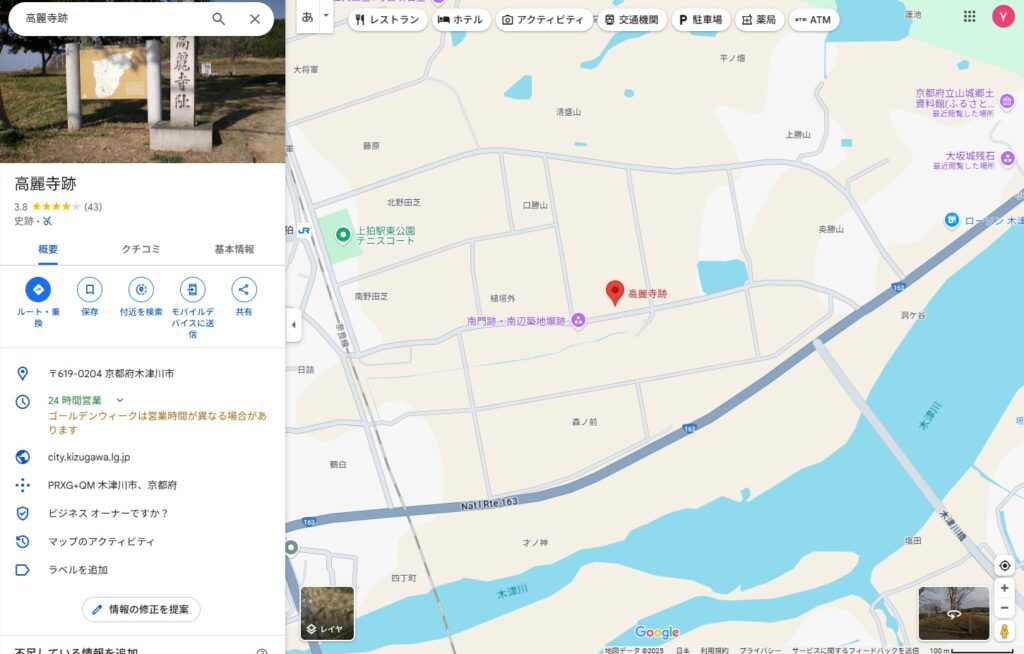

高麗寺跡の場所はこちらです。駅から徒歩でもアクセスOK、でも歴史のスケールは徒歩じゃ測れません。

現地の風を感じれば、古代がすぐそこに。

草むらの先に、時間の扉がひらいてます。迷わずどうぞ。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

高麗寺跡 写真一覧

2024/05

コメントを残す