【史跡紹介編】――祈りが息づく千年の寺

🍁 京都府の史跡

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。

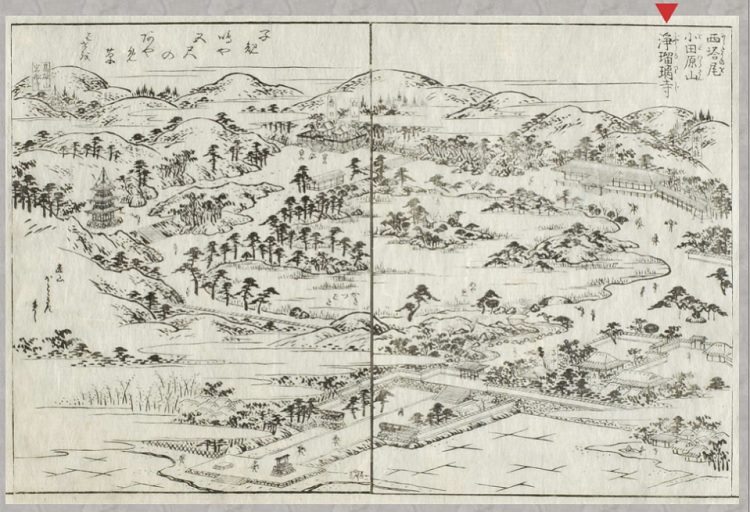

京都府木津川市の東南部、奈良との県境付近。かつて「小田原」と呼ばれたこの地は、平安時代後期から修行僧たちの聖地として知られていました。特に西小田原と呼ばれた地域に位置する**浄瑠璃寺(じょうるりじ)**は、その中心的な存在です。

もともとは薬師如来を本尊とする小さな庵から始まりました。寺伝では、奈良時代に聖武天皇が僧・行基に建立を命じたとされる説もあれば、平安中期の武将・多田満仲が建立したという説も。

しかし、これらは伝承の域を出ず、確かな記録として残るのは、永承2年(1047年)。

奈良・当麻出身の僧・義明が堂宇を建立し、薬師如来を安置して開基したとされています。

寺号「浄瑠璃寺」は、薬師如来が導く東方浄瑠璃浄土にちなんだもの。

現存する三重塔に祀られる薬師如来像は、創建時の本尊であった可能性が指摘されています。

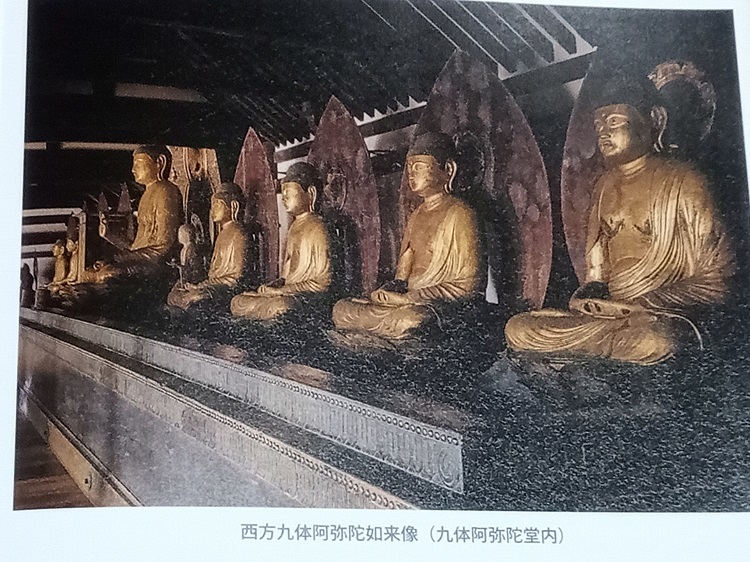

やがて嘉承2年(1107年)、当時の薬師堂を解体し、

代わりに九体阿弥陀如来像を安置する阿弥陀堂が建立されました。

これは平安時代後期に高まった末法思想と九品往生信仰の影響を受けたもの。

「誰もが極楽浄土に行けるように」と願いを込め、九体の阿弥陀仏が並べられたのです。

この阿弥陀堂と、薬師如来を祀る三重塔が東西に向かい合う構図は、

「現世(薬師)から来世(阿弥陀)への救済」の象徴であり、仏教的な死生観を体現しています。

12世紀以降、食堂・釜屋・鐘楼・経蔵・楼門などが次々と整備され、

浄瑠璃寺は、中世を通じて隆盛を誇る仏教空間として発展していきました。

その後、興福寺一乗院の末寺となり、江戸時代も仏教文化の一端を担い続けていましたが、

明治期の廃仏毀釈の荒波によって一時衰退。

しかし、昭和・平成にかけての整備を経て、現在もその姿を保ち続けています。

浄瑠璃寺は現在、国宝の阿弥陀堂・九体仏、重文の三重塔や仏像群、特別名勝の浄土庭園と、

歴史・美術・信仰すべてが高く評価される、唯一無二の仏教遺産となっています。

静寂とカオスの間で ~浄瑠璃寺さんぽ録~

狭い山道を抜けた先にひっそりと佇む浄瑠璃寺。

入口の石柱の渋さに「うわ、来たぞ」とテンションがじわじわ上がる。

門をくぐると、まず目に飛び込んでくるのが宝池とその奥の阿弥陀堂。

池の中では大きな魚たちが口をパクパクさせていて、

葉っぱやらゴミっぽいものやらを吸い込んでる。なんかちょっと……キモ可愛い。

すぐ左には、京都一条大宮から移築された三重塔が構える。

この塔の中には、もともとの本尊だったとされる**薬師如来坐像(重文)**がひっそり安置されている。見られないのがもどかしいけれど、「閉ざされた神秘感」が逆にそそる。

そこから本堂へ向かう小道には、なぜか道端に石仏がゴロゴロ。

これは赤田川の改修工事で川底から発掘されたものらしい。

誰が彫ったのかも分からないけど、急に話しかけてきそうな迫力。

そしてたどり着いた本堂――中は撮影禁止だけど、そこに並ぶ九体の阿弥陀如来像は圧巻。

静かにずらりと並ぶその姿は、まるで平安の極楽ステージ。

中央に座る中尊を囲むように両脇に四体ずつ、それぞれがちょっとずつ違う顔をしている。

でもやっぱり、どれもなんか釈迦っぽい(笑)。

さらに奥には、重要文化財の吉祥天立像や四天王像も。

一体一体に、平安時代の「祈りの形」がそのまま込められている気がする。

最後に見つけたのは、不動明王像。

かつて護摩堂に祀られていたが、いまは阿弥陀堂にひっそり移されている。

なんかこう、「時代に流されたけどまだ頑張ってる」感じがジンとくる。

浄瑠璃寺は、派手さはないけれど、すべてが完結された一幅の絵のような場所。

ただの“古い寺”じゃない。

静けさと美しさの中に、激動の信仰と文化の歴史がギュッと詰まってる。

そして、今日もまた魚がパクパクしてる。

……やっぱりちょっとキモいけど、なんか、それも含めて浄瑠璃寺なんだよね。

九体阿弥陀が静かに微笑む、時の流れが止まったような場所──浄瑠璃寺。

その場所を、ふらりと訪れてみたくなった方のために、地図を添えておきます。

苔むす庭、ゆれる池の水面、そして静けさの中の祈り。地図の先には、千年の余韻が待っています。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

コメントを残す