🦌 奈良県の史跡

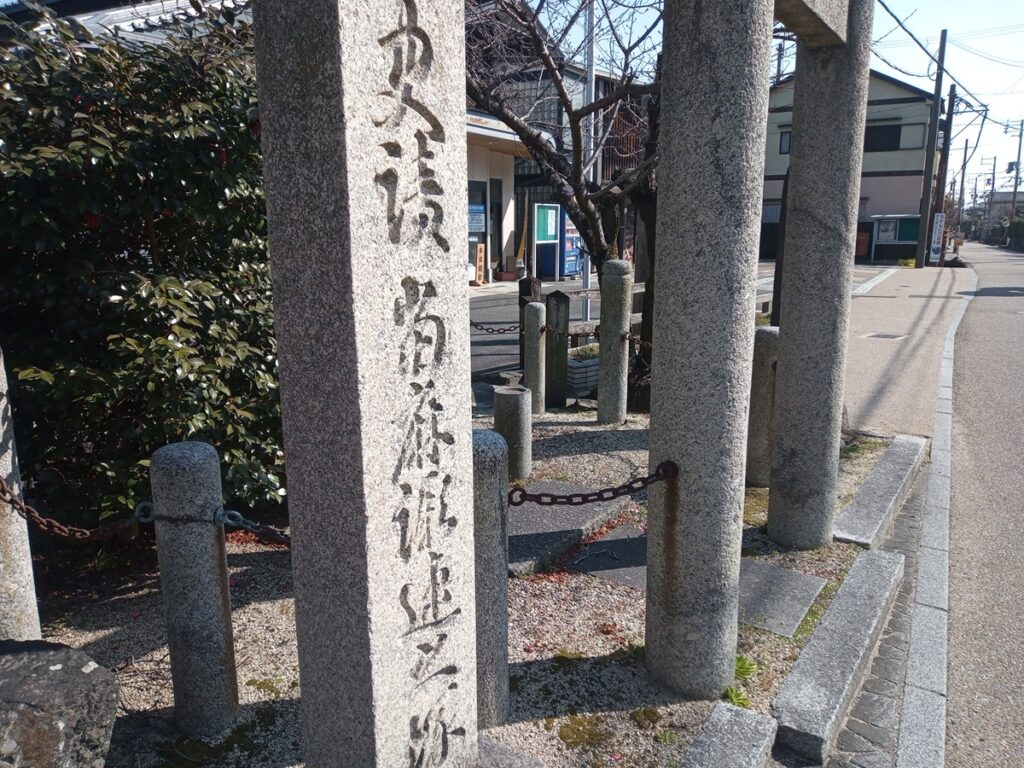

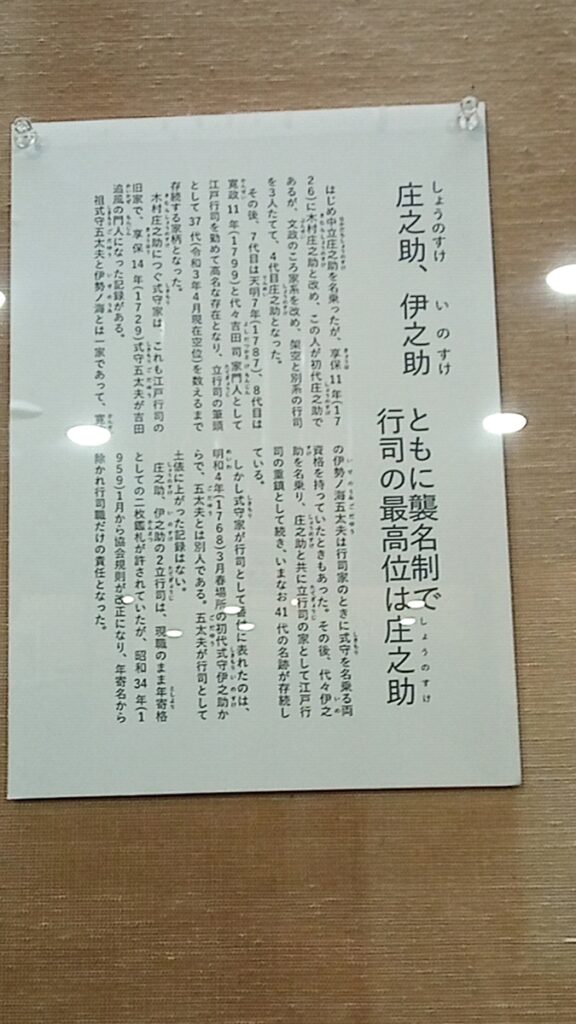

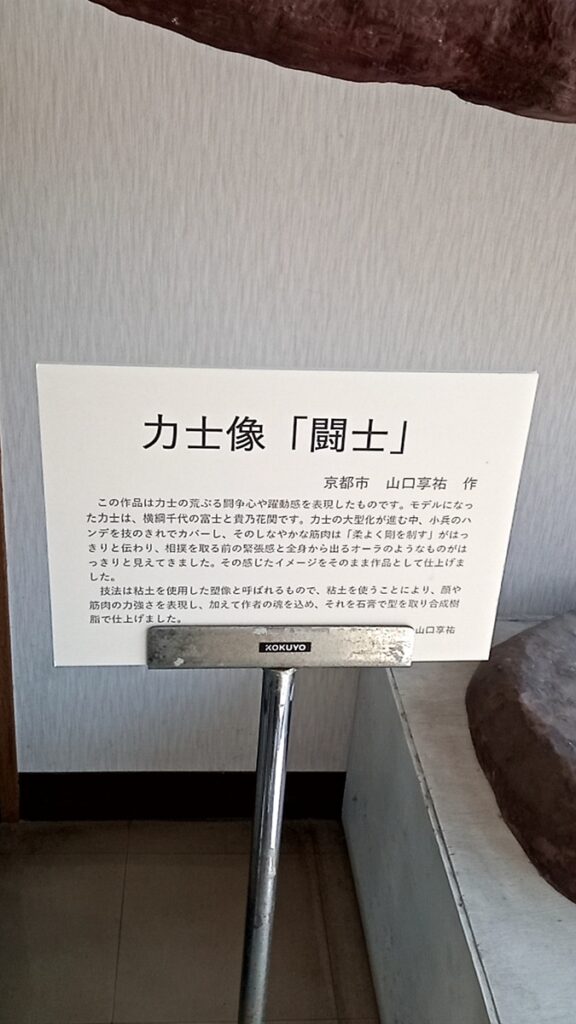

今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。當麻蹴速(たいまのけはや)という名前を、どこかで聞いたことがあるだろうか? その名を冠した石柱と石碑が奈良の地に静かに佇んでいる。ここは「當麻蹴速之塚」。 石に刻まれた文字は語らずとも、時を超えて訪れる者に伝えてくるものがある。

五輪塔もひっそりと建っている。これは鎌倉時代に建てられたもので、地元の人々によって大切に守られてきたという。 當麻蹴速を偲ぶ墓、とされているが、実は奈良時代後半に生きた豪族・當麻八郎為信の墓ではないかという説もあるそうだ。 けれど、公式にはあくまで「當麻蹴速の墓」。

そんな諸説の真偽を横に置いても、ここを訪れると何か特別な気配がある。 勇敢で優しく、そして怪力の男──それが當麻蹴速。 今もなお、この地の人々が彼を語り継ぐのは、単なる昔話ではない。敬愛と誇りに満ちた、地に根ざした信仰のようなものだ。

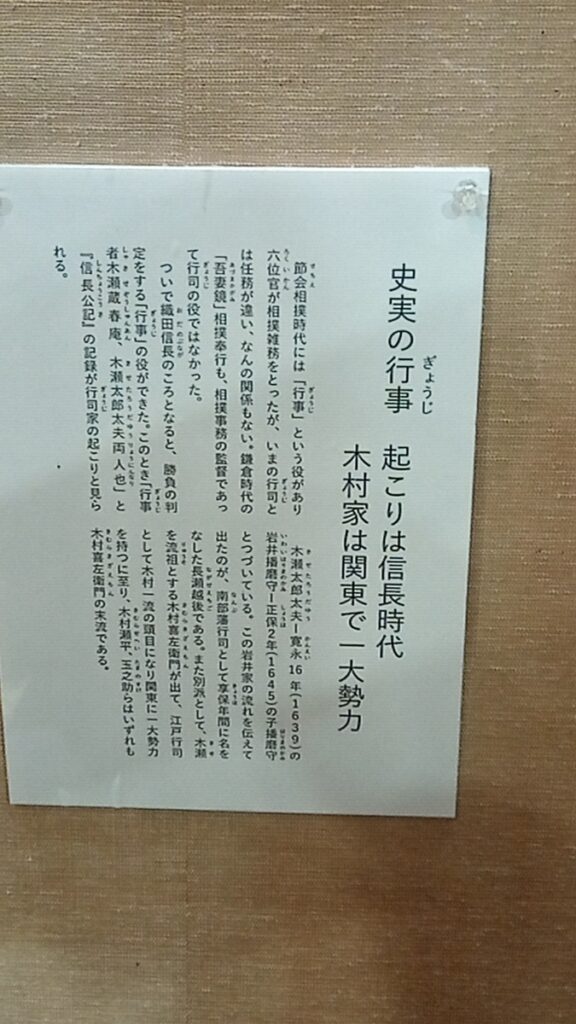

【歴史編】

當麻蹴速は、伝説に彩られた人物だ。 その怪力は釘を素手で伸ばし、角をへし折るほどとも伝わる。けれど彼はただの腕自慢ではない。 村人思いの優しき男として、皆から慕われていた。

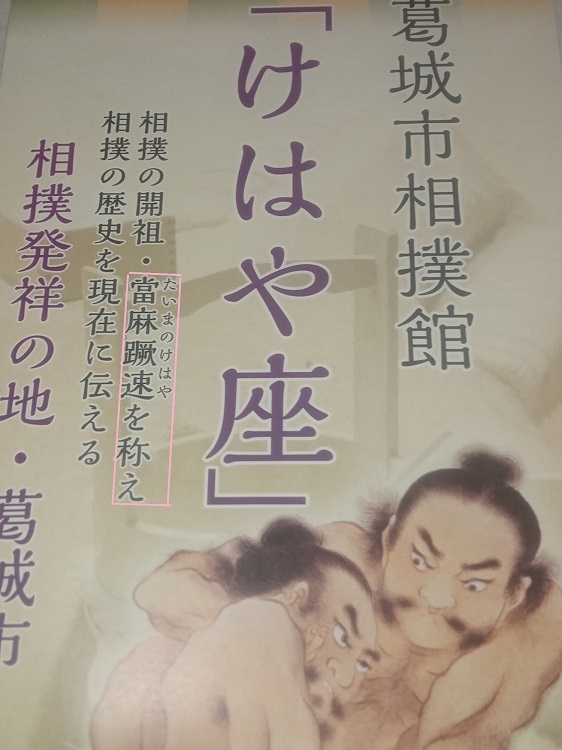

そんな彼に目をつけたのが第11代垂仁天皇である。 「當麻蹴速が日本一の力持ちだと豪語しているらしい」と報告を受けた天皇は、興味をそそられたのか、それとも嫉妬混じりの妬みに背中を押されたのか、彼に挑戦者を送り込むことにした。

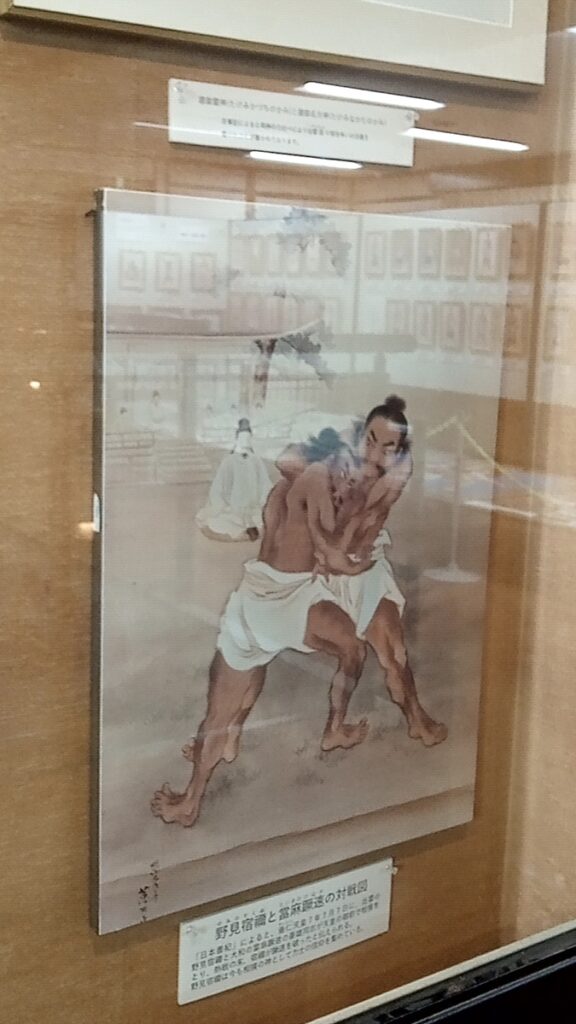

その挑戦者が出雲の国の野見宿禰(のみのすくね)。 大岩を軽々と持ち上げると噂される怪力の持ち主だった。

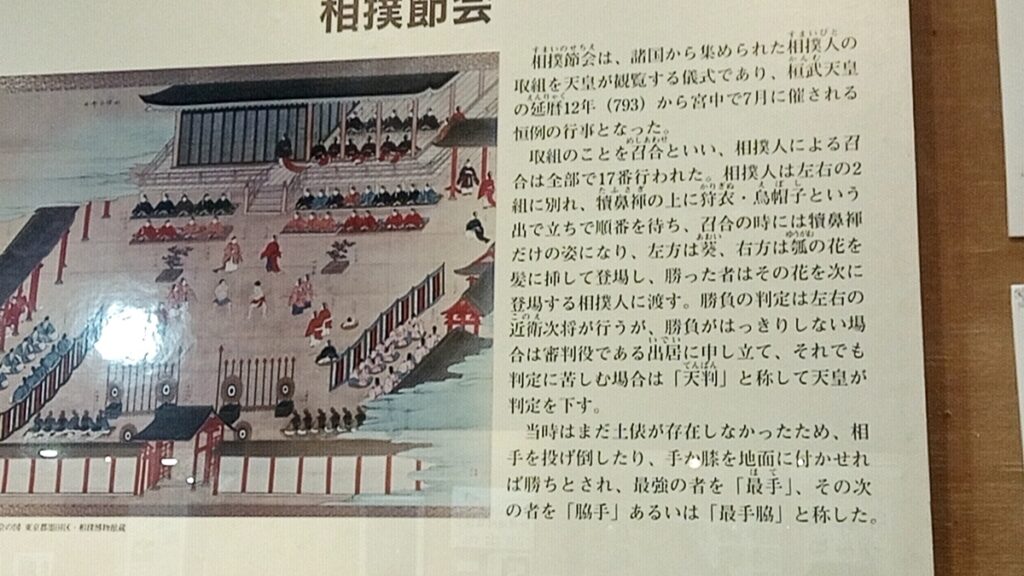

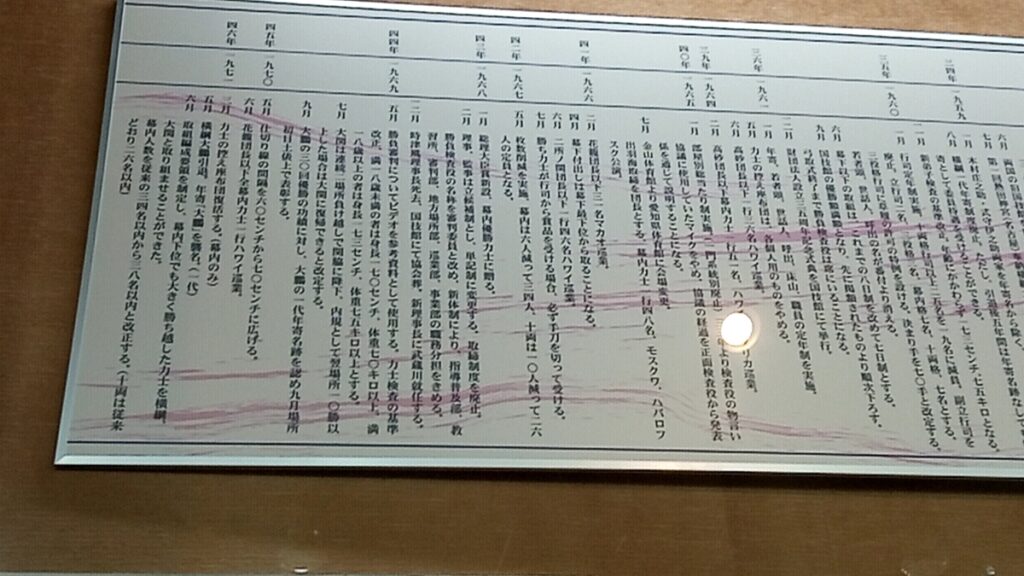

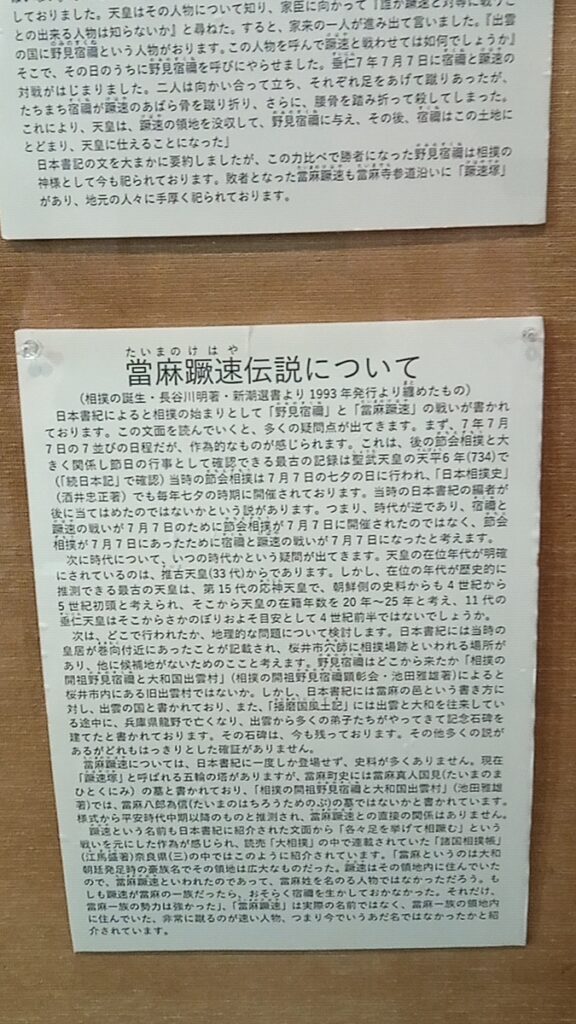

この二人による一騎打ちは、天覧相撲として開催された。 日付は7月7日──現在も続く七夕のその日に、力と誇りをかけた闘いが始まった。

戦いは互角。ところが、最前列の子どもが突然泣き出したとか、土俵に飛び出してきたとか── その動揺の一瞬、心優しい蹴速は油断してしまい、宿禰の飛び蹴りをまともに食らう。 肋骨と腰骨を折られ、蹴速は命を落とした。

垂仁天皇は「いや〜面白かった!」とばかりに、蹴速の領地を全て宿禰に与えた。 ……いや、ちょっと待て。

そのあまりに残酷な結末に、首をかしげたくなるのは私だけではないはずだ。 というのも、もっと以前の時代──古事記に記された出雲の建御名方神と建御雷神の相撲では、負けた建御名方神は殺されず、信濃へと移されて神として祀られている。

なのに、なぜ當麻蹴速は殺されたのか。 なぜそれが「相撲の起源」とされたのか。

むしろ宿禰を正当化し、蹴速の死を“仕方なかったこと”に仕立てたかった誰かの思惑があったのでは……と考えてしまう。 実際、地元に伝わる伝承では「どちらかが降参するか、精根尽き果てて倒れるまで」とある。 殺すルールではなかった。

それでも宿禰は蹴速を殺した。 残虐性に満ちた一撃で終わらせた。 そして残ったのは、勝者の名誉と敗者の墓だけだった。

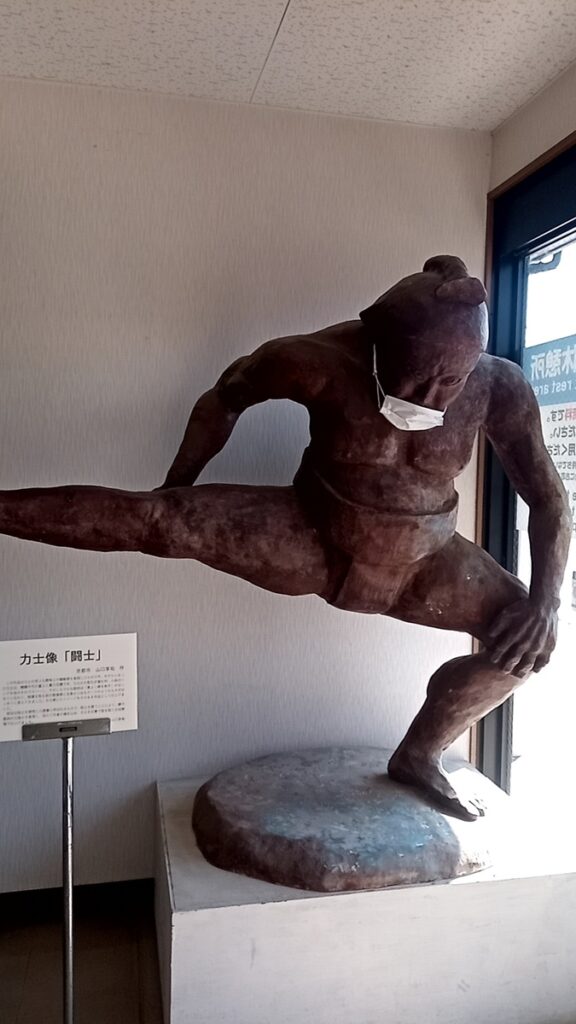

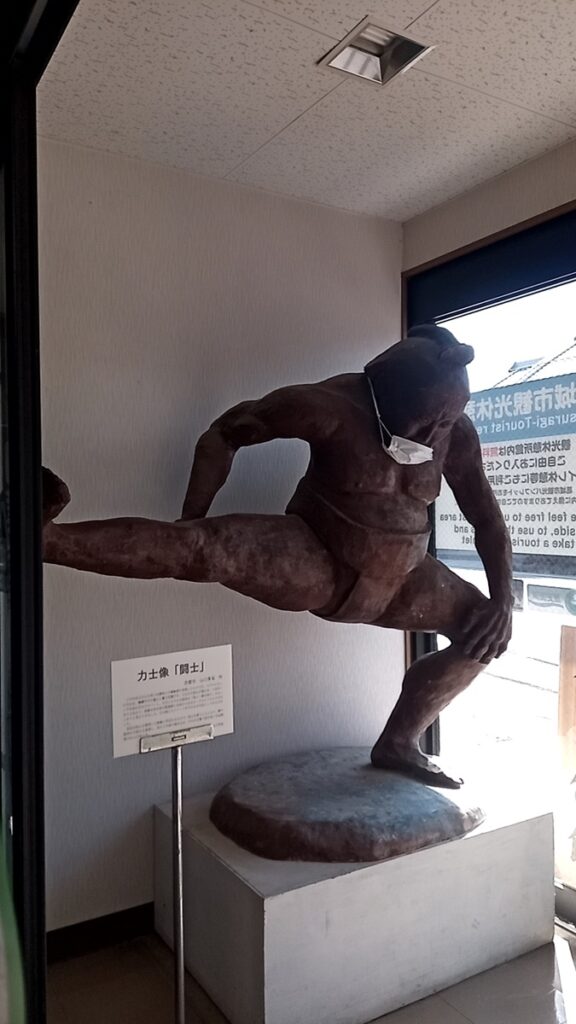

【施設紹介】

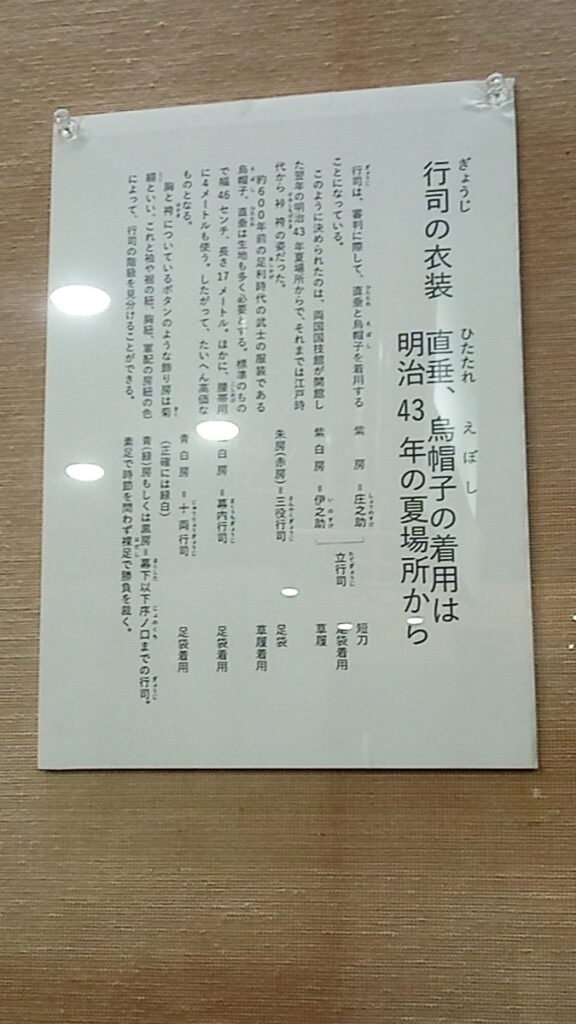

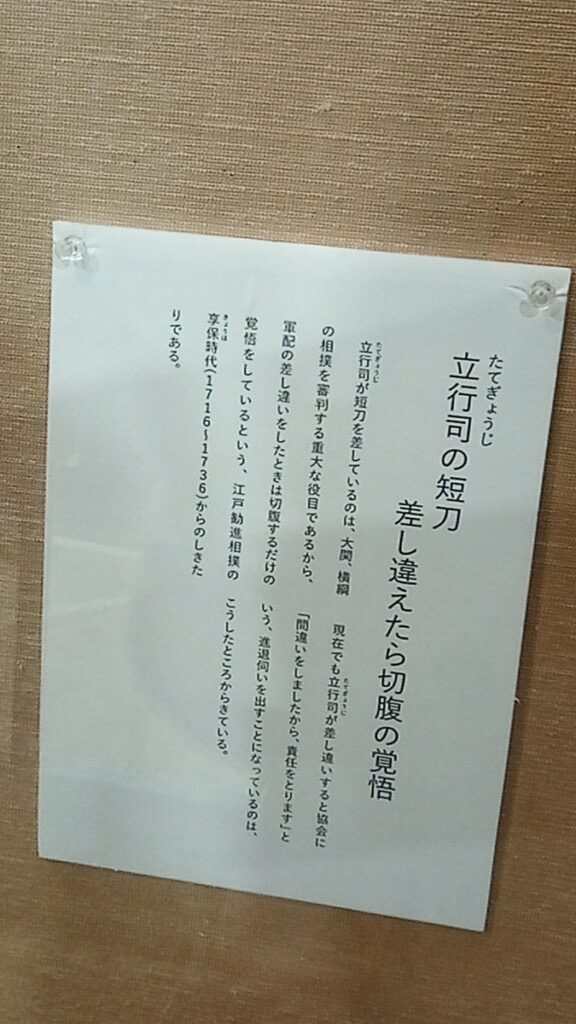

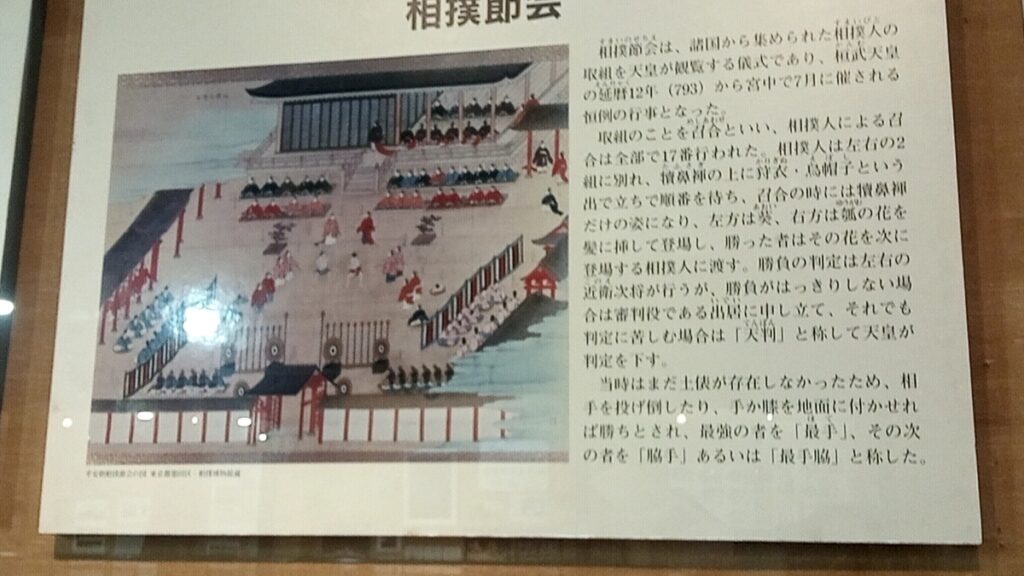

この地にある相撲館では、なんと伝統的な稽古「突っ張り」が体験できる。 土俵は国技館と同じ仕様。神様が祀られていないため、女性も上がってOK。 塩も撒けるし、写真撮影も自由。 感じのいい受付の方が「ごゆっくりどうぞ♪」と迎えてくれる。

実際に土俵に立ってみると、思ったより狭い。 「ここから出たら負けなんだ……」と、しみじみ感じる。

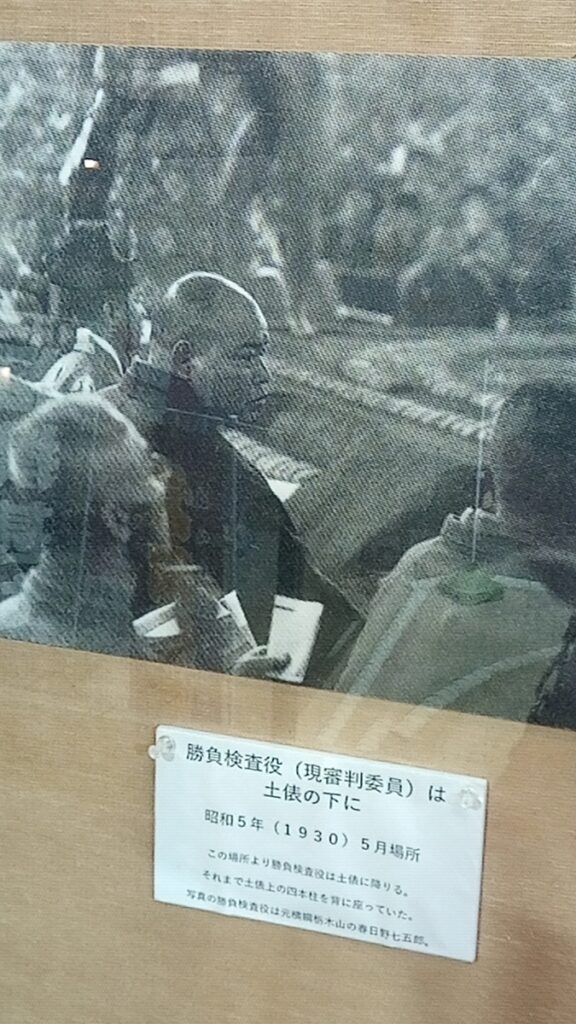

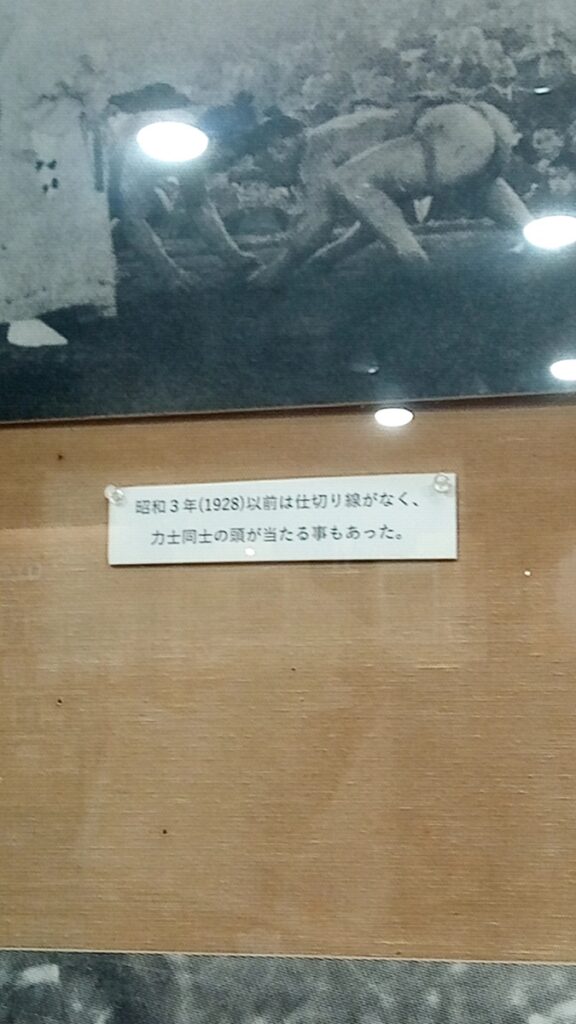

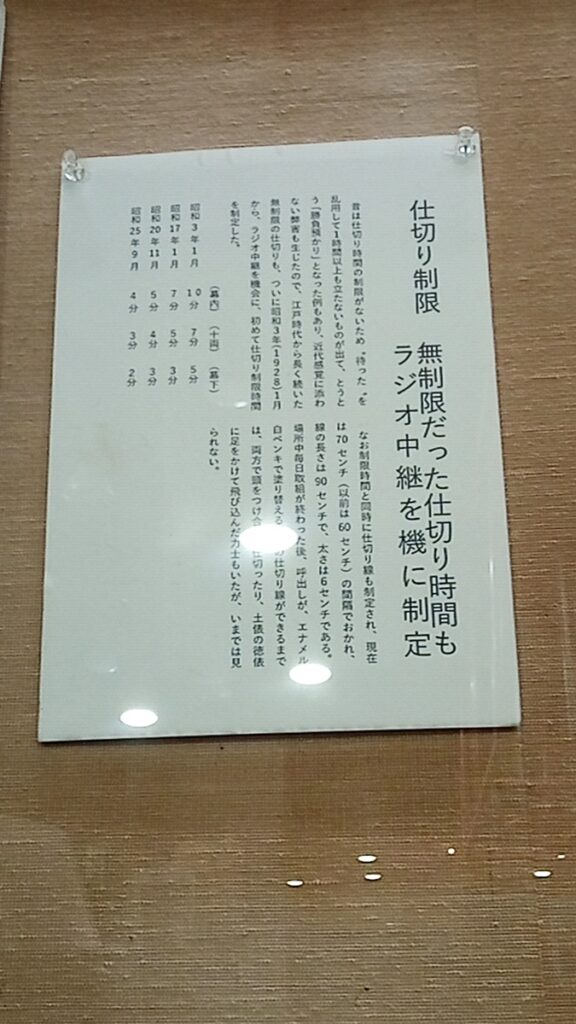

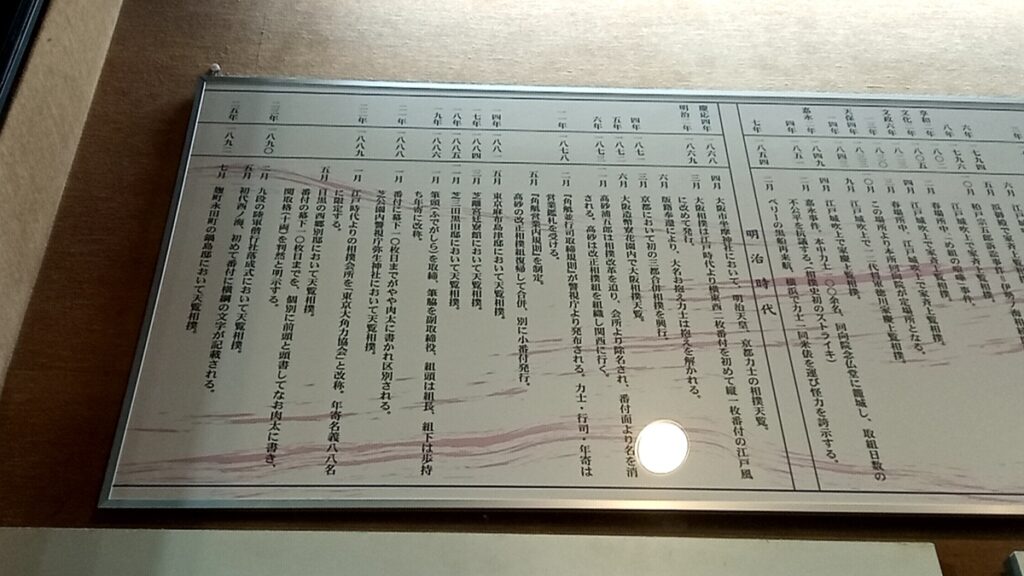

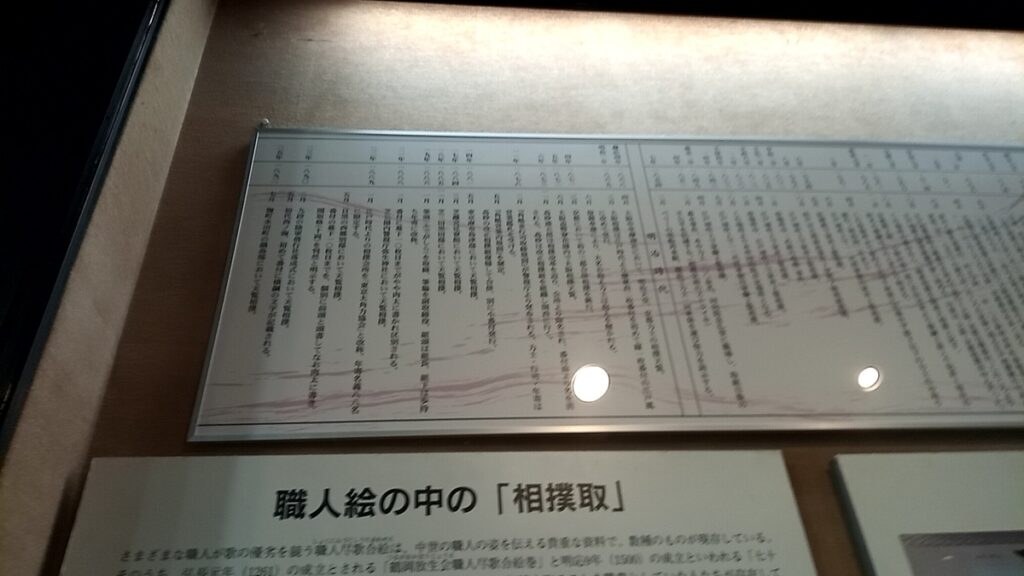

この丸い土俵は江戸時代以降の形式。 それまでは観客が人垣をつくり、その中で行われていた。 やがて柱と紐のリングを経て、今のような丸土俵に進化したのだ。

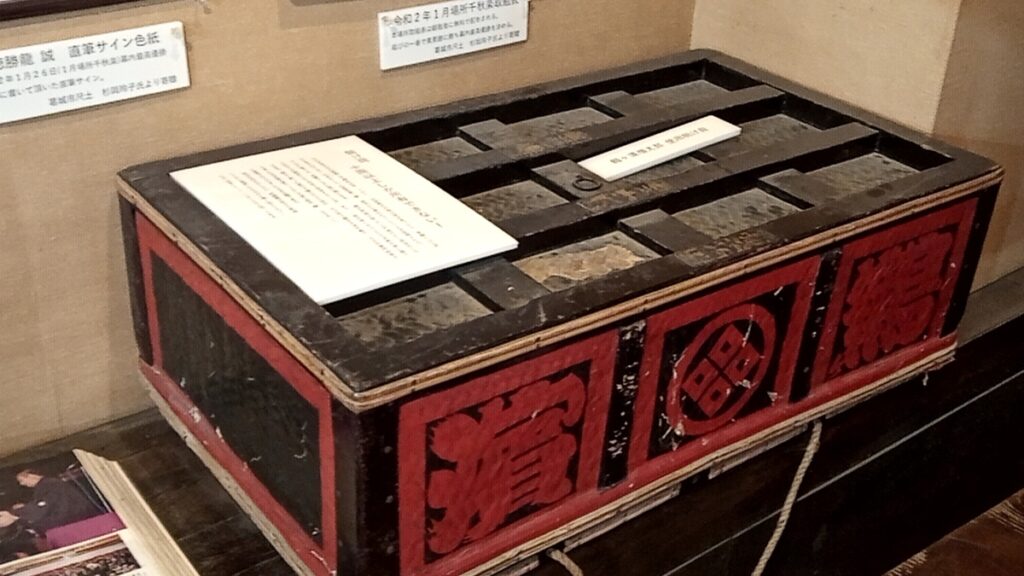

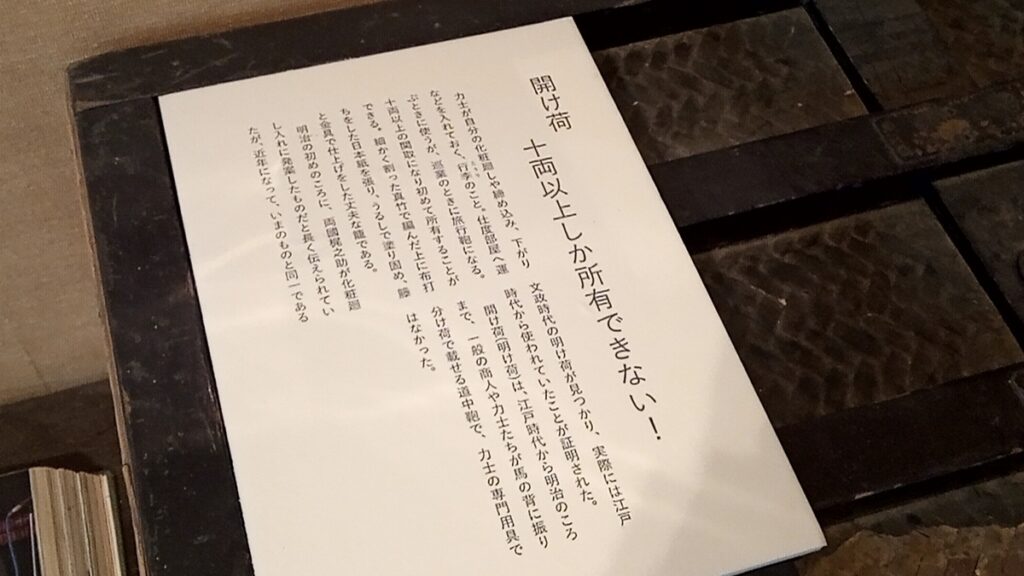

館内には、十両以上しか持てない「行李」も展示されている。 巨大なその収納ケースに、化粧まわしやまわし、下がりなどが詰め込まれて巡業をまわる。 相撲の世界の裏側がのぞけて、なかなか面白い。

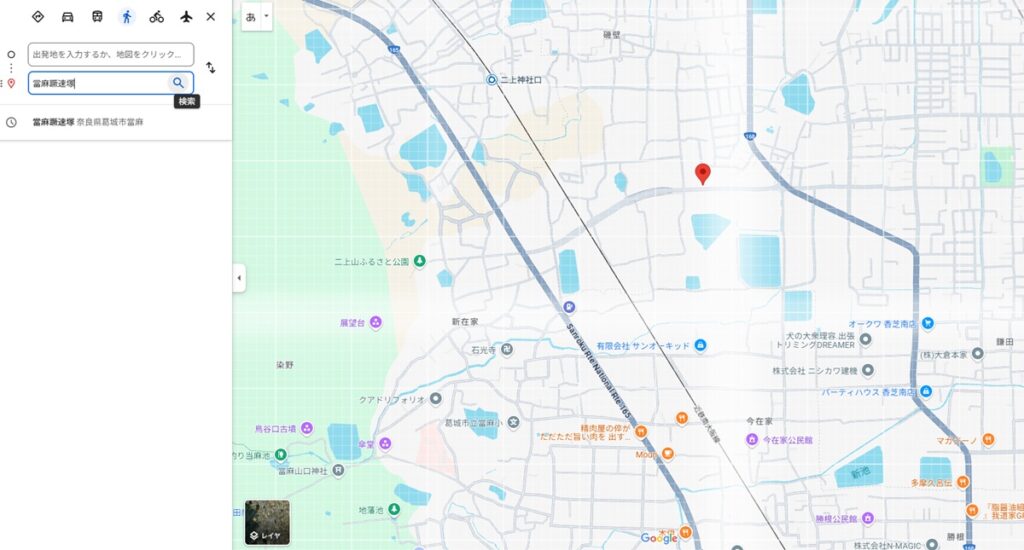

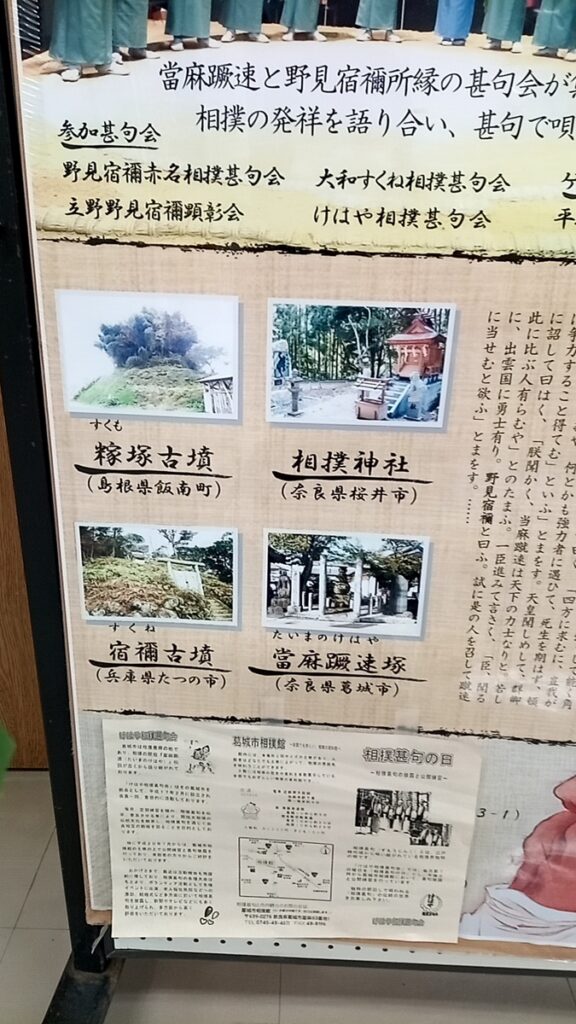

當麻蹴速の伝説が息づくこの地には、史跡と共に相撲の歴史を肌で感じられる施設があります。 アクセスは以下の地図をご覧ください。

人々に慕われ、力だけでなく優しさでも記憶された當麻蹴速。 この地を訪れた時、彼の存在がただの伝説ではなく、 今もなお生きていると感じるかもしれません。 力と誇りと悲哀が交差したこの地に、そっと足を運んでみてください。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

當麻蹶速塚・資料館 写真一覧

コメントを残す