ここは、相撲館から車で10分ほどのところにある「腰折田(こしおれだ)」。地名にしてはエグい。あばら骨と腰の骨を砕かれて殺された當麻蹴速(たいまのけはや)の名残を、まさかそのまま地名にしてしまうとは……と私は眉をひそめた。

「蹴速、ダッセー! 腰折れて死んだんだってよ! あのあたり“腰折田”で良くない?笑」

──まさか、こんなノリで命名されたんじゃあるまいな? と悪い想像が止まらない。

當麻蹴速は、当時の當麻の里で「力は強いが心優しい人物」として慕われ、愛されていた存在だった。領主というより、地域のヒーロー。その蹴速の土地を、彼を殺して手に入れた野見宿禰(のみのすくね)が「腰折田」と名付けたのだとしたら……性格悪すぎんか??

でもその領地を手にした野見宿禰はどうだった?

たとえば仮に、地元の人々が蹴速を侮辱して付けた名だったとしても(それもひどいが)、その土地を与えられた宿禰が「いいね! それ採用!」と容認している時点でアウト。仮にお互いに敬意ある戦いだったとするなら、「蹴速町」にでもしてやれよ。

そう言いたくなるほど、この「腰折田」という地名には、ひたすらに胸糞悪い何かがまとわりついている。

よく「野見宿禰は人型埴輪を考案し、殉死制度を終わらせた優しい人」なんて美談で語られることがあるが、果たしてそうか?

確かに、日本書紀などには「垂仁天皇の皇后・日葉酢媛命の死に際し、殉死の風習に胸を痛めた天皇に対し、野見宿禰が粘土で人や動物の像を作らせて代用したことで、殉死がなくなった」といった記述がある。

──だが、考古学はそれに首を傾げる。

人型埴輪の出現は5世紀後半。垂仁天皇と野見宿禰が生きていたとされるのは4世紀前半。

え? 時代合わないけど?

要するに、美談は後世の“上書き”なのだ。當麻蹴速のような実直で強く優しい人物が、国家権力に潰されて終わった。その罪悪感を消すためのPR工作──それが「野見宿禰=人道のパイオニア」説ではないか。

……というのが、当方の持論である。

そもそも、殉死制度がそんなに問題視されていたなら、垂仁天皇が「やめ!」と命令すれば終わる話だった。

「いやぁ、埴輪で解決とか天才かよ!」って? いやいやいや。まずやめさせろ。

話を戻す。蹴速と宿禰の相撲は、結果として當麻蹴速が命を落とす悲劇となった。伝承によれば、子どもが飛び出したとか泣き出したとかで、心優しい蹴速はそちらに気を取られてしまい、その一瞬の隙を突かれて宿禰に蹴り殺されてしまったという。

領地は没収。宿禰にすべて下賜。まるでご褒美である。

その後、蹴速の元領地にできたのが「腰折田」。

いやもう、無理すぎる。

相撲の“起源”と言われているが、どう考えても勝者サイドによる歴史の上書き。そもそも相撲の最古の記述は、出雲神話に出てくる建御名方神と建御雷神の戦いであって、蹴速と宿禰のガチバトルじゃない。しかもそちらでは殺し合いになってない。

「どちらかが降参するか、精魂尽きて倒れるまで」と言われていた戦いで、腰の骨を踏み砕くってどうなんよ。宿禰のやったことは、もはや相撲じゃなくて格闘殺人。

そんな人物を「埴輪で殉死を救った優しい神」みたいに祀るの、正気か?

私は、當麻蹴速の味方だ。

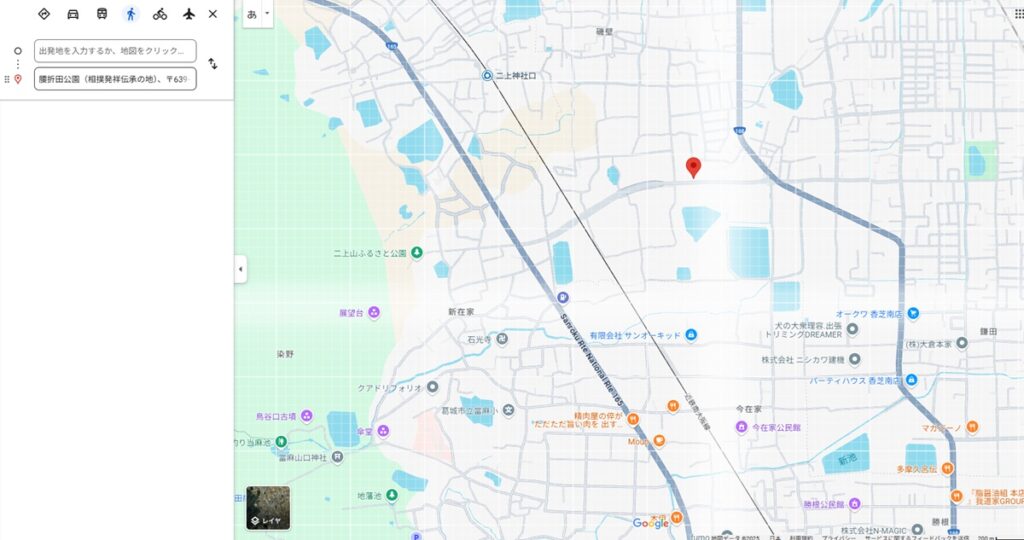

蹴速の名残を今に伝える「腰折田」の場所はこちら。 現地に足を運ぶと、伝承にひそむ違和感がリアルに染みてきます。

勝者が語る歴史に、敗者の声は残らない。 でも、歩いてみれば聞こえるものもあるかもしれません。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

コメントを残す