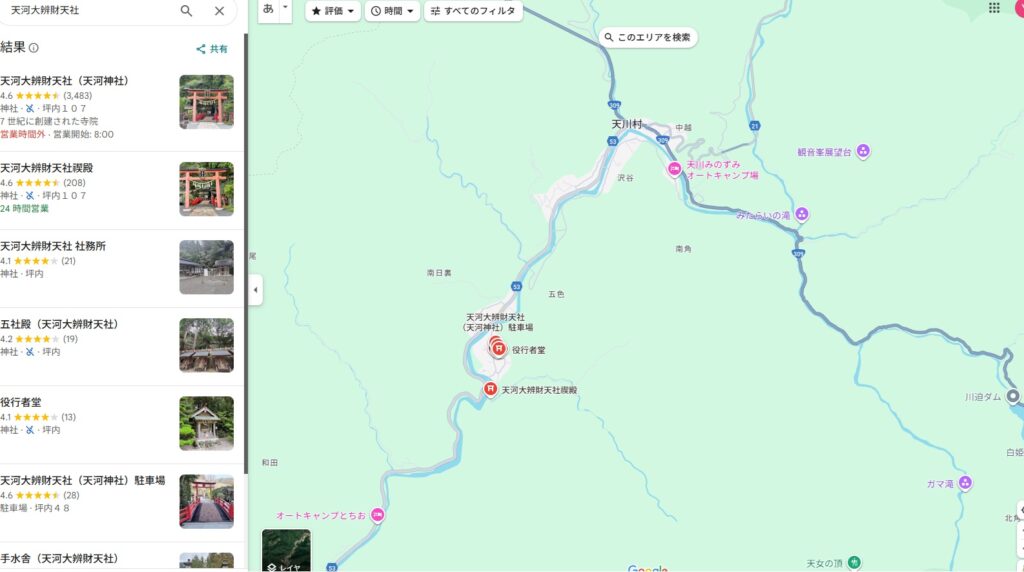

「神に呼ばれた人しか行けない」と言われている天河大辨財天社(天河神社)。アクセスの悪い山奥にあるのがそう言われる所以なのでしょう。驚いたのがこんな山深いところにあるのに多くの参拝者で賑わっているところ。ちょっと怖い顔の龍がいる手水舎で浄めて可愛らしい赤い丸い形の短い橋を渡り、本殿へ。

ちょっと長めの階段はもう参拝者の列ができています。階段上る頃には厳かな雅楽の音が流れていて雰囲気を盛り上げています。しかし、「呼ばれた人しか行けない」神社のはずなのに、呼ばれている人多すぎん????ってそこすっごい不思議でしたね。

本殿は大きな屋根がついていて、そこに入り参拝をするのですが、なかなかの広いエリアです。神社での参拝ってどこも沢山の人がバッーと横にならんでそれぞれ参拝しているのが当たり前の光景ですが、さすが「芸能の神」なだけのことはあり、参拝者は一人もしくは一緒に来ている二人とかで参拝をするんですね。それを他の行列の並んでいる人たちは3メートル位離れた位置からその大舞台を見学する形になります。まるで舞台を見守っているような感じ。芸能の神だから???? ほんと非効率的な参拝方法ですが、舞台に立つ気分が味わえるのはここならでは。

お賽銭箱や大きな鈴の向こうにはちょっと長めの階段があり神が祀られているところへむかっています。そこで髪をなかなかに個性的に染めた親らしき人とその子どもでしょうかが神主さんと共にやって来て、階段中段に座り、特別に祈祷を受けていました。芸能人の卵かな??

しかし、ここで祈祷を受けることで本当に御利益?プラシーボかもなぁ…でもあんな真剣な顔を見たら、茶化してる自分が逆に浮いてて肩身が狭い(笑)

なので真剣に!私の舞台!ではいざ行ってみると、お賽銭箱の左側に小さな立札があり、『「おんそらば てんえい そらば」と七回唱えてください』というのが見えたので、そう心の中で唱えました。

本殿参拝後に降りる階段をくだっていくと、役行者堂が左手にある。とても小さな小さな御堂だけれど、こうして天河大辨財天社(天河神社)の開基とされている役行者(役小角)の跡を残しているのは、役行者ファンの私としては、とてもほんわか微笑ましく思いました。

社務所では御守やらいろいろ売っているのですが、天河大辨財天社の独自の御神宝ということで五十鈴があります。天照大御神が天岩戸に隠れた際、アメノウズメが舞った神代鈴に由来と聞くと有難い気もしますが、彼女なぜか裸体で踊ったというちょっとよく理解に苦しむのですが、とにかく、金と銀の鈴は陰陽を表わすとのことで、芸能の加護とか魂の調和の意味があるそうです。

また、五十鈴は能楽の舞のリズムや調和精神と通じるとされ能楽師の霊的な支えとなっていました。こう聞くと有難く思えてきますね。

なんでもこの辺り、UFOの目撃情報も多いそうですよ~。

すっごい田舎なのに参拝者がとても多いことに驚きました。「神に呼ばれた人しか行けない」はずなのに。

【歴史編】

天河大辨財天社(天河神社)は、日本三大弁財天の一つ(五大弁財天の一つとも)されている神社で、芸能、音楽、財運、水の神様として知られています。そのため芸能や音楽関係者が訪れることで有名です。

天河大辨財天社(天河神社)の奥宮は、標高1895メートルの大峯山・弥山山頂にあります。飛鳥時代、役行者(役小角)が山中修行の際に感得した辨財天を鎮守として祀ったのが始まりで、山そのものが御神体。また、弘法大師空海が高野山開山前に修行をした地でもあり、唐から持ち帰った密教法具「五テン鈴」や「あ字観碑」などの遺品が残されていることでも知られています。修験道、真言宗などの多くの修行者、高僧が精神鍛錬を重ねた峻厳な修行の場・聖地でもあり、今でも一部は女人禁制の霊場です。

天河大辨財天社(天河神社)の本宮は、大海人皇子(後の天武天皇)が壬申の乱のときに戦勝祈願を行い、勝利後に社殿を建立したという経緯があります。そのため「国家鎮護」「勝利祈願」等、国家的祭祀の場として機能してきました。寄進や社殿造営など国家権力の庇護が加わることで社会的存在感が高まったのです。天河大辨財天社(天河神社)から徒歩数分のところには、47年間続いた南朝の黒木御所があったとされる地があり、天河神社は、南朝の崇敬が高い神社でした。朝廷や諸大名の奉納・寄進によって、建築・祭祀・芸能(奉納能など)の発展に直結し、参拝の対象が多様な階層へ波及する役目を果たしました。

天河大辨財天社の主祭神は、弁財天(辨財天/市杵島姫命)で、「水の神」「芸能・音楽の神」として有名で、財運、弁舌、知恵の神としても知られています。

奈良や吉野の神社仏閣で奉納公演を行っていた世阿弥の能楽団(観世流)は、能楽を神聖な儀式の一部としていた天河大辨財天社でも奉納芸能を行っていた、と推測されています。世阿弥ゆかり(推測)の能面や装束など能楽の発展に重要な神社で、能に関する貴重な資料などの文化財が宝物館に保存されています。また、毎年3回、奉納能も行われています。

山深いところにある神社ですが、独特な特別感がある神社です。奥宮があの役行者や空海が修行した大峯山の山頂、というのも一気に神聖さが増しますね。

読んでくれてありがとう!面白かったら、下のボタンで応援してね。励みになります◎

コメントを残す